半導体とは何かを正しく理解している人は意外と少ない。しかし実際には、パソコンやスマートフォン、自動車、冷蔵庫など、私たちの身近な製品の多くに組み込まれており、生活や産業に不可欠な存在である。

最近では生成AIの普及や地政学的リスクによる供給不足が大きな話題となり、社会全体で注目度が高まっている。半導体は単なる電子部品ではなく、情報を処理し、エネルギーを効率的に制御する役割を担っている。

本記事では半導体とは何かを基礎からわかりやすく解説し、その特性や素材、種類、製造工程まで体系的に整理している。さらに歴史的な背景や主要メーカーの動向も取り上げ、幅広い理解を得られるよう紹介する。半導体を正しく理解することは、現代の技術やビジネスを読み解くうえで欠かせない知識となるため、ぜひ最後までお付き合い願いたい。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

目次

そもそも半導体とは?

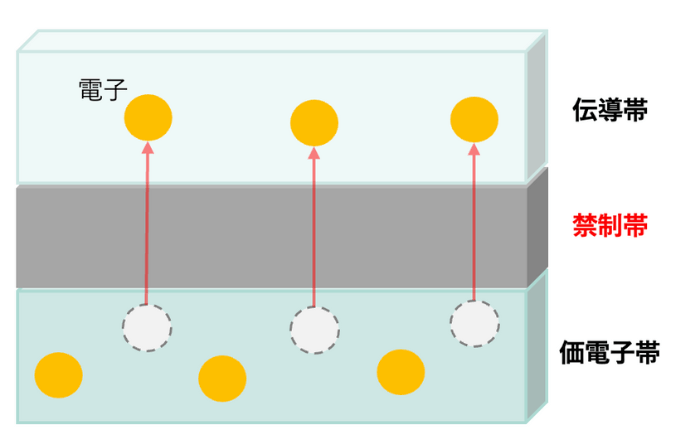

半導体とは、電気をよく通す「導体」とほとんど通さない「絶縁体」の中間的な性質を持つ材料である。特徴は、外部からの電圧や光、熱といった刺激によって電気の通りやすさを自在に制御できる点にある。この性質を応用することで、論理演算や記憶、電力制御、光信号の変換など多様な機能を実現している。

今日ではCPUやメモリといった計算や記憶を担う半導体、電力を効率的に扱うパワー半導体、光を扱う光半導体などとして幅広く利用され、パソコンやスマートフォンなどの電子機器はもちろん、自動車や通信インフラ、再生可能エネルギー分野に至るまで社会基盤を支える核心技術となっている。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

導体や絶縁体と半導体の違い

導体、半導体、絶縁体の違いは電気抵抗率によって区別される。導体は銅やアルミニウムのように自由電子が多く存在し、銅では約1.7×10⁻⁸ Ω·mと非常に小さい値を示すため電気をよく通す。

一方、ガラスやゴムなどの絶縁体は10¹⁰〜10¹⁶ Ω·mと極めて大きな抵抗率を持ち、電気をほとんど通さない。それに対してシリコンやゲルマニウムといった半導体は、10⁻⁴〜10³ Ω·mと中間的な値を示し、温度の変化や光、外部からの電圧によって電気伝導性が大きく変化する。

この特性により、半導体は電流の流れを制御できる素材として利用されている。

| 種類 | 代表例 | 電気抵抗率(Ω·m) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 導体 | 銅、アルミニウム | 約 1.7×10⁻⁸ (銅の場合) | 非常に電気を通しやすい |

| 半導体 | シリコン、ゲルマニウム | 10⁻⁴ 〜 10³ | 中間的な抵抗率を持ち、温度・光・電圧で伝導性が大きく変化する |

| 絶縁体 | ガラス、ゴム | 10¹⁰ 〜 10¹⁶ | 抵ほとんど電気を通さない |

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

半導体の主な特性と役割

半導体が持つ特性は私たちの生活を支える基盤技術となっている。ここでは電気製品や通信機器に欠かせない重要な役割を3つ紹介する。

電流の制御

半導体で最も重要な特性の一つが電流の制御である。半導体は外部から加える電圧や光、熱などの刺激によって、電気を流したり止めたりする働きを持つ。この性質によって、必要なときにだけ電気を流し、不要なときには遮断することが可能となる。

例えば、トランジスタは半導体を用いた代表的な素子で、電流をスイッチのように制御しながら、微弱な信号を増幅する役割も担う。これにより、スマートフォンやパソコンでは膨大な情報処理が行われ、家電製品や自動車ではモーターやセンサーを正確に制御できる。電流制御の仕組みは人間で言えば神経や脳のような働きを担い、現代の電子機器が正確かつ効率的に動作する基盤となっている。

情報の処理や記憶

二つ目の特徴と役割は情報の処理と記憶である。処理の面では、半導体素子が電流の流れを瞬時に細かく制御することで、論理演算や複雑な計算を可能にしている。これにより、スマートフォンやパソコンは画像の表示や通信の制御といった高度な処理を実行できる。

一方、記憶の役割では、微小な電気の状態を保持してデータを保存することが可能であり、メモリやストレージとして機能する。保存された情報は必要に応じて呼び出すことができ、文章や写真、プログラムなどを蓄積して活用できる。これら二つの働きによって、現代の情報機器は高速かつ正確に動作し、社会全体のデジタル基盤を支えているのだ。

情報の増幅や変換

三つ目に、情報の増幅や変換という役割も持っている。増幅では、わずかな電気信号を大きく強めることが可能であり、例えばマイクで拾った小さな音声を人が聞き取りやすい音量にまで拡大する仕組みに利用されている。

変換では、電気を光に変える発光ダイオードや、光を電気に変える太陽電池といった形で実用化されている。また、スマートフォンやテレビでは光信号を映像や音に変換する技術として欠かせない存在である。これらの働きは、通信機器によるデータ伝達、映像機器による表示、再生エネルギー分野での電力供給など、多様な領域で応用されている。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

半導体に使用される主な素材

半導体に利用される素材には、性能や用途によって使い分けられる特徴がある。ここでは代表的な6つを紹介するので、その違いと役割を理解しておくといいだろう。

シリコン(Si)

シリコン(Si)は最も広く利用されている半導体素材で、特性と実用性のバランスに優れている。シリコンはバンドギャップが1.1eVと比較的狭いため電気抵抗を調整しやすく、電子の移動度も約1400cm²/Vsと安定している。

さらに熱伝導率は1.3W/cmKと実用に十分な値を持ち、発熱を伴う電子機器にも適している。加えて地殻中に豊富に存在する元素であるため、コストを抑えつつ高い純度の材料を安定的に供給できる点も強みである。このためシリコンは集積回路やメモリ、プロセッサなど現代のほぼすべての電子機器に採用され、大量生産に適した標準的な半導体素材として社会を支えている。

| シリコン(Si) | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 1.1 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | 0.3 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | 1 (e) |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 1400 (e) ~ 450 (h) |

| 比誘電率 εr | 11.7 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 1.3 |

ガリウムヒ素(GaAs)

ガリウムヒ素(GaAs)はシリコンに次ぐ代表的な半導体素材であり、特に高速性と光学特性に優れている。バンドギャップは1.4eVとシリコンよりやや広く、電子の移動度は約8500cm²/Vsと非常に高いため、電気信号を高速に処理できるのが大きな特徴である。

また、直接遷移型半導体であることから光と電気の変換効率が高く、発光ダイオードやレーザーダイオード、太陽電池といった光デバイスにも広く利用されている。さらに高周波特性に優れているため、携帯電話の基地局や衛星通信、レーダーシステムなどの高周波通信機器でも不可欠な存在である。

シリコンと比べるとコストは高いが、その性能面から特定分野での重要性は非常に高く、次世代技術を支える半導体材料として活躍している。

| ガリウムヒ素(GaAs) | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 1.4 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | 0.4 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | 1–2 (e) |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 8500 (e) ~ 400 (h) |

| 比誘電率 εr | 12.9 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 0.55 |

炭化ケイ素(SiC)

炭化ケイ素(SiC)は、次世代パワー半導体として注目されている素材である。バンドギャップは3.26eVと広く、高電圧への耐性が強いため、大電力を扱う機器に適している。電子の移動度は約1200cm²/Vsとシリコンよりは低いが、熱伝導率は4.9W/cmKと高いため、発熱を効率的に逃がすことができ、高温環境下でも安定して動作する特徴を持つ。

この特性から、従来のシリコン半導体では限界があった電気自動車のインバータや急速充電器、鉄道や再生可能エネルギーの電力変換装置といった高出力分野での活用が急速に進んでいる。特に省エネルギー効果が大きく、電力損失を大幅に削減できる点が強みであり、カーボンニュートラル社会の実現に不可欠な半導体材料として期待されている。

| 炭化ケイ素(SiC) | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 3.26 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | 2.8 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | 2.2 (e) 1.3 (h) |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 1200 (e) ~ 120 (h) |

| 比誘電率 εr | 9.8 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 4.9 |

窒化ガリウム(GaN)

窒化ガリウム(GaN)は、SiC半導体と同様に次世代半導体として注目される素材である。バンドギャップは3.4eVと広く、高電圧や高周波に強い特性を持つため、従来のシリコンでは実現が難しかった高効率な電力変換を可能にする。

電子の移動度は約2000cm²/Vsと優れており、信号の処理速度が速く、熱伝導率も1.5W/cmKと実用に十分な値を持つ。そのため、小型化と高効率化の両立が求められる分野で活用が進んでいる。具体的には、5G基地局や高速通信デバイス、電気自動車用の急速充電器、データセンターの電源装置などに利用され、省エネルギーと高性能を同時に実現する材料として期待されている。

環境負荷低減や持続可能な社会の構築においても重要な役割を担うと期待されている半導体である。

| 窒化ガリウム(GaN) | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 3.4 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | 5 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | 2 (e) |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 2000 (e) |

| 比誘電率 εr | 8.9 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 1.5 |

酸化ガリウム(Ga2O3)

酸化ガリウム(Ga2O3)は、次世代のパワー半導体として現在、研究・開発が進められている素材である。バンドギャップは4.8eVと非常に広く、絶縁破壊電界も約8MV/cmと高いため、従来のシリコンや炭化ケイ素では対応が難しい高耐圧デバイスの実現に適している。

電子の移動度は約300cm²/Vsと中程度であるが、比較的低コストで大口径基板を製造できる点は大きな強みであり、量産化に向いた素材といえる。この特性から、電力変換装置や鉄道・産業用モーター、再生可能エネルギーのインバーター、高電圧送電システムなどでの応用が期待されている。

| 酸化ガリウム(Ga2O3) | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 4.8 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | 8 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | — |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 300 (e) |

| 比誘電率 εr | 10 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 0.23 |

ダイヤモンド

ダイヤモンド半導体は、現在知られている材料の中でも群を抜いた特性を持つ次世代素材である。バンドギャップは5.47eVと極めて広く、絶縁破壊電界も10MV/cm以上と非常に高いため、シリコンや炭化ケイ素をはるかに上回る耐圧性能を発揮する。

電子の移動度は約4500cm²/Vsと高く、さらに熱伝導率は22W/cmKと圧倒的で、発熱を効率的に逃がせることから高温・高出力環境での利用に理想的である。これにより、超高効率なパワーエレクトロニクス、宇宙開発、再生可能エネルギー分野などでの応用が期待されている。

ただし、高品質な単結晶基板の製造が難しく、現状ではコストも非常に高いため、実用化は限定的である。それでも将来的には、究極の半導体素材として社会インフラを支える可能性を秘めている。

| ダイヤモンド | |

|---|---|

| バンドギャップ EG (eV) | 5.47 |

| 絶縁破壊電界 EBR (MV/cm) | >10 |

| 飽和電子速度 vsat (×107 cm/s) | 1.5 (e) 1.05 (h) |

| 移動度 μ (cm²/Vs) | ~ 4500 (e) ~ 3800 (h) |

| 比誘電率 εr | 5.7 |

| 熱伝導率 λ (W/cmK) | 22 |

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

半導体における電気的性質による2つのタイプ分類

半導体は電気的な性質によって大きく2種類に分けられる。それぞれの特徴を理解することで、電子機器の仕組みをより深く理解できるだろう。

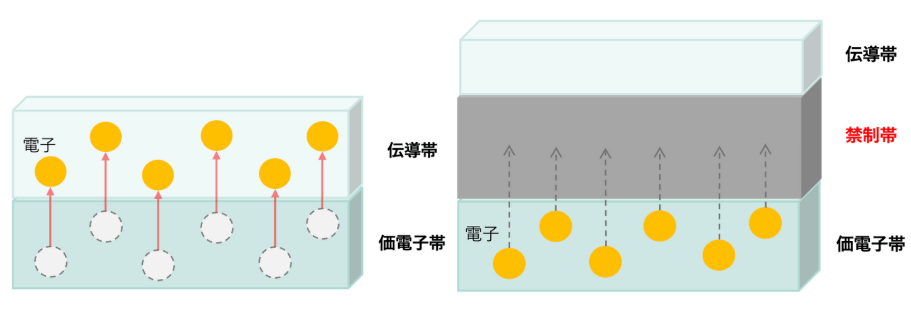

n型半導体

n型半導体とは、電気を運ぶ主役がマイナスの電荷を持つ電子であるタイプの半導体である。シリコンなどの基礎材料にリンやヒ素といった余分な電子を持つ元素を微量加えることで、自由に動ける電子が増え、電気が流れやすくなる。この仕組みを「ドーピング」と呼ぶ。

外部から電圧を加えると、余分な電子が移動して電流が発生するため、安定した導電性を持ちながらも制御しやすい特徴を備えている。電子が主体的に動く性質から、スイッチング素子や信号の増幅など幅広い電子機器に利用されており、現代のコンピュータや通信機器の基盤を支える重要な役割を果たしている。

p型半導体

p型半導体とは、電気を運ぶ主役が電子ではなく「正の電荷を帯びたホール」であるタイプの半導体である。シリコンなどの材料にホウ素やアルミニウムといった電子の数が不足する元素を微量加えることで、電子が足りない箇所が生まれる。この空席はあたかも正の電荷を持つ粒子のように振る舞い、周囲の電子が順番に移動することで電流が流れる仕組みとなる。

外部から電圧を加えることで、ホールの動きを制御できるため、情報処理や信号制御といった多くの電子回路の基礎を支える重要な存在である。特にn型半導体と組み合わせることで、トランジスタやダイオードといった基本素子が構成され、現代の電子機器に欠かせない役割を果たしている。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

主な半導体素子

半導体技術を語る上で欠かせないのが、実際に回路や機器を構成する素子である。ここでは代表的なものを3つ紹介する。

トランジスタ

トランジスタは、半導体を利用して電気の流れを制御する小さな素子であり、電子機器の基本構成要素として欠かせない存在である。その働きは大きく二つあり、一つは電流をオン・オフするスイッチの役割、もう一つは信号を強める増幅の役割である。

例えば、音声信号を大きな音に変えたり、必要な場所だけに電気を流すといった制御を可能にする。さらに、数十億個ものトランジスタが一つの集積回路に組み込まれることで、コンピュータやスマートフォンが膨大な情報を瞬時に処理できる仕組みが成り立っている。

ダイオード

ダイオードは、電気を一方向にのみ流すという特性を持つ半導体素子であり、電気の流れを制御するために広く利用されている。水道管の逆止弁のように、一方からは通すが逆方向からは遮断する仕組みを持ち、この性質によって交流を直流に変換する整流回路で不可欠な役割を果たす。

家庭用の電源を電子機器に適した電流へと整える際にも活用されている。また、特殊なダイオードとして光を発する発光ダイオード(LED)や、光を受け取るフォトダイオードなどがあり、照明、ディスプレイ、リモコン通信、光ファイバー通信など幅広い分野で応用されている。

集積回路(IC)

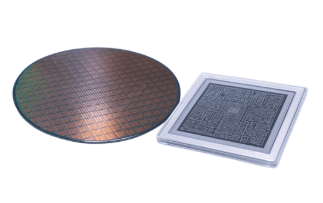

とは.png)

集積回路(IC)は、半導体基板の上に数千から数十億ものトランジスタやダイオードなどの素子を微細に配置し、電気回路としてまとめたものである。わずか数ミリ四方のチップに計算や記憶、信号処理といった多様な機能を詰め込むことができるため、小型化と高性能化を同時に実現している。

これにより、従来であれば大型の機械や多数の部品が必要だった複雑な演算や情報処理を、ひとつの部品で行えるようになった。さらに、製造プロセスの進化により消費電力を抑えつつ処理能力を高められるため、スマートフォンやパソコン、自動車、家電などあらゆる分野の電子機器に欠かせない存在となっている。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

半導体の種類

半導体には役割ごとに多様な種類があり、それぞれが異なる機能を担っている。ここでは代表的なものを6つ紹介する。

アナログ半導体

アナログ半導体は、電気をデジタルの0や1のように区切るのではなく、連続的に変化する量として扱う部品である。音声や光、温度といった自然界の信号をそのまま電気に変換し、処理することができるのが特徴だ。

例えば、マイクで拾った声を大きく増幅したり、電源回路で電圧を安定させたりする用途に欠かせない。これにより、音響機器や通信装置、計測器、さらには医療機器まで幅広い分野で利用されている。

オプト半導体

オプト半導体は、光と電気を相互に変換する性質を持つ半導体であり、光半導体とも呼ばれる。代表例として、電気を加えると光を放つLEDやレーザーダイオードがあり、照明やディスプレイ、光通信に活用されている。

一方で、受光素子として光を電気信号に変える機能も持ち、デジタルカメラの撮像素子やリモコンの受信部、光ファイバー通信装置などで重要な役割を果たしている。さらに、赤外線センサーや医療用機器など、産業や研究分野にも広く応用されている。

センサー半導体

センサー半導体は、周囲の環境変化を感知し、それを電気信号へと変換する機能を持つ半導体である。光、音、温度、圧力、加速度など多様な物理量を検出し、機械やシステムに伝えることで自動制御や情報処理に役立っている。

具体例としては、スマートフォンのカメラに搭載されるイメージセンサー、自動車の衝突防止機能に用いられる距離センサー、家電製品の温度制御に使われるサーミスタなどがある。また、医療機器や産業用ロボット、IoTデバイスにも広く応用され、人間の感覚を補完し機械と人との橋渡しを担う存在となっている。

パワー半導体

パワー半導体は、高電圧や大電流を効率的に制御することを目的とした半導体であり、信号処理を担う一般的な半導体とは異なり、エネルギーを直接扱う役割を担っている。電気のオン・オフを高速で切り替えたり、電圧や電流を適切に調整することで、電力を無駄なく利用できる点が特徴である。

この特性は電気自動車のモーター制御やインバーターを用いた太陽光発電の電力変換、エアコンや冷蔵庫といった家電の省エネルギー化、さらには産業用機械や送配電システムの効率化に広く応用されている。また、炭化ケイ素や窒化ガリウムなどの次世代素材の開発によって、小型化や高効率化が進み、持続可能な社会を実現するための中核技術として重要性が高まっている。

メモリ半導体

メモリ半導体は、情報を記録・保持し、必要に応じて呼び出す機能を持つ半導体であり、現代の電子機器に不可欠な存在である。大きく分けると、電源を切ると内容が消える揮発性メモリと、電源を切っても記憶が残る不揮発性メモリがある。

前者の代表例は作業領域として使われるDRAMで、スマートフォンやパソコンの処理速度を左右する。一方、後者の代表例はフラッシュメモリで、写真や動画、アプリのデータなどを長期的に保存する役割を果たす。

ロジック半導体

ロジック半導体は、情報を演算し判断する役割を担う半導体であり、電子機器における頭脳といえる存在である。電気の流れを緻密に制御することで、数値計算や条件分岐といった論理処理を可能にする。代表例としては、パソコンやスマートフォンの中央演算処理装置(CPU)や、画像処理に特化したGPUが挙げられる。

これらはアプリケーションの実行、映像や音声の処理、AIによる学習や推論など、多岐にわたる処理を支えている。また、回路設計技術の進歩により、微細化や高集積化が進んでおり、省電力かつ高性能な処理を実現している。ロジック半導体は、現代の情報社会を動かす基盤技術として、あらゆる分野で欠かすことのできない中核的存在だ。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

半導体の製造工程・プロセス

半導体の製造プロセスは大きく、設計・前工程・後工程の3つに分けられるが、細かく見ると多くのプロセスを経ている。

回路/レイアウト設計

回路やレイアウト設計は、半導体製造の最初の工程であり、電子回路が正しく動作するための設計図を作る作業である。トランジスタや配線の配置を最適化し、電気信号が効率よく流れるように設計することだ。設計には高度なシミュレーションやEDAツールが用いられ、消費電力や処理速度、面積などのバランスを考慮しながら最適化が行われる。

フォトマスク作成

フォトマスク作成は、半導体製造において回路を基板に転写するための「型紙」を作る工程である。石英ガラス基板の上に金属薄膜を形成し、電子線描画などで設計された回路パターンを精密に描き込む。完成したフォトマスクは光を通す部分と遮る部分を持ち、露光工程で光を通してレジストに回路を写し取る役割を果たす。

インゴットの製造と切断

インゴットの製造と切断は、半導体の基盤となるウェーハを得るための工程である。例えば、シリコンの場合、高純度のシリコンを原料にして直径数十センチメートルにも及ぶ円柱状の単結晶インゴットを育成する。この際、チョクラルスキー法やフロートゾーン法と呼ばれる結晶成長技術が用いられる。その後、完成したインゴットはダイヤモンドワイヤーソーを使って髪の毛ほどの薄さにスライスされ、ウェーハとして取り出される。

ウェーハの研磨と洗浄

ウェーハの研磨と洗浄は、切断されたシリコンウェーハを半導体製造に適した状態へ整える工程だ。切断直後のウェーハは表面がざらつき微細な傷も多いため、化学的機械研磨(CMP)によって平坦で鏡のように滑らかな面に仕上げる。その後、超純水や薬品を用いて付着した微粒子や有機物を徹底的に洗浄し、わずかな汚染物質も取り除く。この処理により、回路を微細に描く際の精度が保たれ、不良率の低減につながる。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

表面の酸化と薄膜形成

表面の酸化と薄膜形成は、ウェーハの表面に酸化膜や絶縁膜を人工的に形成する工程である。熱酸化によってシリコン酸化膜を作ると、電気の流れを遮断する絶縁層として働き、トランジスタや配線の基盤となる。また、化学気相成長(CVD)や物理気相成長(PVD)などの方法で金属や誘電体の薄膜を堆積させ、回路形成に必要な多層構造を作り出す。

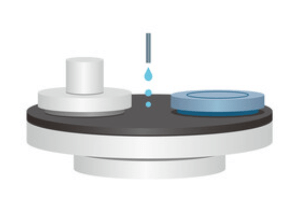

フォトレジスト塗布

フォトレジスト塗布は、ウェーハの表面に感光性の樹脂を均一に広げる工程である。この膜は光に反応して性質が変化するため、後の露光工程で回路のパターンを正確に写し取る役割を果たす。スピンコートと呼ばれる方法で高速回転させながら塗布し、均一な厚さを確保するのが一般的である。その後、加熱して密着性と感度を高め、微細な加工に耐えられる状態に整える。

露光・現像

露光・現像は、フォトリソグラフィ工程の中核であり、フォトレジストに設計した回路パターンを転写する作業である。まず、マスクを通して紫外線や極端紫外線を当てることで、光が当たった部分と当たらなかった部分でフォトレジストの性質を変化させる。その後、現像液を用いて不要な部分を溶かし取り、残ったレジストが回路の形を描き出す。この工程により、ナノメートル単位の精度で微細な配線や素子の構造が形成される。

エッチング

エッチングは、露光・現像で形成されたフォトレジストのパターンを基準に、不要な部分を薬品やガスで削り取り、基盤に回路を刻み込む工程である。方法には液体を用いる湿式とプラズマを使う乾式があり、特に乾式は微細加工に適している。これによりナノメートル単位の精度で複雑な模様を形成でき、トランジスタや配線などの素子が正確に作られる。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

レジスト剥離・洗浄

レジスト剥離・洗浄は、エッチングで回路を形成した後に不要となったフォトレジストを取り除き、表面を清浄化する工程である。専用の薬液やプラズマを用いて膜や残渣を完全に除去し、微細な異物や汚染を防ぐことが重要となる。この処理によって次の加工精度が保たれ、不純物による欠陥や性能低下を避けられる。

イオン注入

イオン注入は、半導体基板に特定の元素を高速で打ち込み、材料の性質を変化させる工程である。これにより電子や正孔の動きを制御し、n型やp型といった導電性を持たせることができる。注入する量や深さを精密に調整することで、半導体素子の性能や機能を最適化できるのが特徴だ。

平坦化

平坦化は、半導体製造で繰り返し加工されて凹凸が生じたウェーハ表面を磨き、滑らかに整える工程である。化学機械研磨(CMP)と呼ばれる方法が用いられ、薬液と研磨材を組み合わせて微細な凹凸を取り除く。表面が平らになることで、次の回路層を正確に重ね合わせることが可能になる。

配線・電極形成

配線・電極形成は、半導体の中で各素子を結びつけ、電気の流れを実現するための工程である。アルミニウムや銅などの金属を薄く蒸着し、微細なパターンとして回路を描き出すことで電気が流れる道を作る。これにより、トランジスタやダイオードといった素子が互いに連携し、情報処理や信号制御を行えるようになる。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

ウェーハ検査

ウェーハ検査は、加工を終えたウェーハ上で電気特性や物理的な状態を確認し、不良や欠陥を早期に見つける工程である。プローブと呼ばれる装置を用いて微小な電極に電気を流し、回路が正しく動作するかを調べるほか、顕微鏡や検査装置で表面の傷や異物の有無も確認する。ここで問題を検出することで、不良品を後工程まで流さずに済み、生産効率を高めるとともにコスト削減にもつながる。

ダイシング

ダイシングは、製造されたウェーハを精密に切断し、個々の半導体チップへと分割する工程である。ウェーハは一枚に数百から数千の回路を形成しているため、ダイヤモンドブレードやレーザーを用いて細かな溝を入れ、一つひとつのチップに切り分ける。この作業には高い精度が求められ、欠けやひび割れを防ぎながら行う必要がある。ダイシングによって初めて半導体は製品として組み立てられる単位となり、次の実装工程へ進む。

マウンティング

マウンティングは、ダイシングによって切り分けられた半導体チップを、パッケージの土台となるリードフレームや基板に正確に取り付ける工程である。専用の接着剤やはんだを用いて固定し、熱伝導性や機械的な安定性を確保することが求められる。この段階でチップがしっかりと固定されることで、後の工程を安全かつ正確に行うことが可能になる。

ワイヤーボンディング

ワイヤーボンディングは、半導体チップ上の電極とパッケージの外部端子を、極めて細い金やアルミニウムのワイヤーで接続する工程である。これにより、チップ内部で処理された電気信号や電力が外部とやり取りでき、実際の装置として機能するようになる。接続の精度は製品の性能や信頼性に直結するため、高度な技術とクリーンな環境が求められる。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

モールディング

モールディングは、配線や接続が完了した半導体チップをエポキシ樹脂などで封止し、外部からの衝撃や湿気、ほこりなどの影響から守る工程である。樹脂で覆うことで、内部の精密な回路が安定的に動作し、長期間にわたり安全に使用できる製品へと仕上がる。

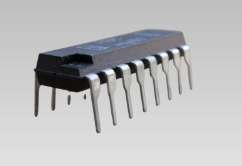

パッケージ

パッケージは、完成した半導体チップを外装で覆い、外部環境から保護すると同時に他の機器と接続できる形に仕上げる工程である。熱や衝撃、湿気から守り、安定した動作を維持する役割を持つ。さらに、外部との電気的な接点を整えることで、基板に実装して利用できる状態となり、半導体が実際に製品として機能するための最終的な形を与える工程だ。

最終検査

最終検査は、製造が完了した半導体製品を対象に性能や品質を確認する最終工程である。設計通りに正しく動作するかを電気特性や動作速度、消費電力などで細かく調べるほか、耐熱性や耐久性など長期間の使用に耐えられるかも確認する。ここで基準を満たしたものだけが合格品として出荷され、スマートフォンや自動車などの製品に安心して組み込まれることになる。

半導体の主な用途と例

半導体は私たちの生活や産業のあらゆる場面で活躍している。ここでは身近なものを例に、代表的な用途を5つ紹介する。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

パソコンやスマホなどの情報通信機器

まずは、パソコンやスマホなどの情報通信機器だ。パソコンやスマホの内部にはCPUやメモリ、通信チップなどの半導体が搭載され、計算や情報処理、データの保存、インターネット接続などを担っている。これにより、文字入力から映像の再生、オンライン会議や高速通信に至るまで多様な機能が実現される。

テレビや冷蔵庫などの家電製品

次は、テレビや冷蔵庫などの家電製品である。テレビでは映像信号を処理するICや画面を鮮明に映し出すディスプレイドライバが使われ、冷蔵庫では温度を感知するセンサーや省エネ運転を可能にするパワー半導体が組み込まれている。これにより、高画質な映像視聴や効率的な冷却制御が実現され、快適で便利な生活が支えられている。

ADASやカーナビなどの自動車

自動車にも半導体のは活用されている。主に、ADAS(先進運転支援システム)では、カメラやレーダーからの情報を高速に処理し、衝突回避や車線維持を実現するために半導体が用いられる。また、カーナビでは位置情報や地図データを処理するためのロジック半導体やメモリ半導体が欠かせない。他にも、電動化が進む車両では、モーター制御や電力変換を行うパワー半導体の需要が急増している。

電車やインターネットなどのインフラ

電車やインターネットといったインフラ分野でも、半導体は欠かせない。電車では制御システムや電力変換装置にパワー半導体が用いられ、省エネルギー化や安定した運行を実現している。インターネットでは、サーバーや通信機器に搭載されたロジック半導体やメモリ半導体がデータ処理と高速通信を可能にしている。また、光通信には光半導体が活用され、大量の情報を効率的にやり取りすることができる。

風力発電や太陽光発電などの大電力分野

最後に、風力発電や太陽光発電といった大電力分野でも、半導体が電気を効率的に変換・制御する役割を果たしている。例えば、太陽光パネルで得られる直流電流を家庭や送電網で使える交流に変換する際には、パワー半導体が不可欠である。風力発電でも、風速に応じた発電量を安定して供給するために半導体が電圧や電流を制御している。

半導体の歴史

半導体の発展は、人類の技術革新とともに歩んできた歴史がある。ここでは、半導体の発明に関連する5つの出来事を紹介する。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

二極真空管の発明(1904年〜)

二極真空管の発明は、半導体の歴史を語る上で欠かせない出発点である。1904年にイギリスのジョン・フレミングが発明した二極真空管は、電気を一方向にしか流さない整流の仕組みを実現し、ラジオ通信や信号処理の基盤となった。これは今日のダイオードに相当する働きを持ち、当時は電子機器の飛躍的な進歩を支える革新的技術だった。

しかし、真空管は大型で消費電力が大きく、発熱や寿命の問題を抱えていたため、小型で効率的な素子が求められるようになった。

トランジスタの発明(1947年〜)

1947年、米ベル研究所でジョン・バーディーンとウォルター・ブラッテンが点接触型トランジスタを実証し、1948年にはウィリアム・ショックレーが接合型の理論を確立した。半導体で信号を増幅・スイッチングできる実用技術が誕生し、真空管に比べ小型・低消費電力・高信頼で量産性にも優れるため、電子機器の小型化と普及を一気に押し進めた功績は大きい。

この業績により三名は1956年にノーベル物理学賞を受賞。以後の微細化と集積化を導き、ICやマイクロプロセッサへ連なる「トランジスタ革命」の起点となった。

集積回路の誕生(1958年〜)

1958年にテキサス・インスツルメンツのジャック・キルビー、翌1959年にフェアチャイルド・セミコンダクターのロバート・ノイスがそれぞれ独立して集積回路(IC)を発明しました。ICは、トランジスタや抵抗などの電子素子を一つの半導体基板上に集積することで、電子回路の小型化と大量生産を可能にし、デジタル機器の発展に大きく貢献した。

日本企業の躍進とフラッシュメモリ(1960年〜)

1960年代、日本企業はトランジスタラジオやテレビで量産技術を磨き、1976〜79年の通産省主導の超高性能電子計算機研究で微細化・歩留まりを飛躍させた。転機は1984年、東芝の舛岡富士雄氏がNAND型フラッシュメモリを提案したことで、デジカメ、USBメモリ、SSDなど新市場が拡大した。1990年代後半以降は、東京エレクトロンやニコン/キヤノン、信越化学・SUMCO、JSR・東京応化など装置・材料分野で世界的存在感を維持している。

青色発光ダイオードの発明(1990年〜)

1990年代、窒化ガリウム(GaN)系の青色発光ダイオードが実用化された。赤・緑しかなかったLEDに“青”が加わり、蛍光体との組合せで白色LED、フルカラー表示が可能になった。鍵は赤崎勇氏・天野浩氏によるサファイア基板上GaNの高品質成長とp型化技術であり、これを基に中村修二(日亜化学)が1993年に高輝度青色LEDを製品化した点である。以後、照明・ディスプレイ・バックライトが省エネ化し、世界の電力消費削減に寄与した。2014年には三名にノーベル物理学賞が授与され、そのインパクトが公式に認められた。

代表的な半導体メーカー

半導体産業を牽引する企業は世界中に存在するが、その中でも特に注目すべきメーカーを5つ紹介する。

「2025年 半導体市場の予測まとめ」を配布中!

▶︎資料(無料)を見てみる

NVIDIA(エヌビディア)

NVIDIA(エヌビディア)は1993年に創業、米国カリフォルニア州に本社を置く半導体メーカーで、GPU開発の分野で世界的なリーダーである。もともとはグラフィックス処理用のGPUを中心に発展したが、その高い並列演算能力が評価され、AIや高性能計算(HPC)、データセンターなどの領域で不可欠な存在となった。

独自のソフトウェア基盤CUDAを活用することで、研究機関から企業まで幅広いユーザーに支持されている。さらに、自動運転向けSoC「DRIVE」やエッジAI用の「Jetson」など先端分野への展開も積極的である。2025年第2四半期にはAI需要を背景に半導体売上世界ランキングで世界1位を達成し、450億ドルの売上を記録した。

ソニー株式会社

ソニー株式会社は1946年に設立され、東京都港区に本社を置く総合エレクトロニクスメーカーであり、半導体分野では特にイメージセンサーで世界トップシェアを誇る。高性能なCMOSイメージセンサーや「Exmor」シリーズは、スマートフォンやデジタルカメラ、自動車の先進運転支援システム(ADAS)など幅広い分野で活用されている。

信号処理から映像生成までを一貫して担える技術力を持つことが大きな強みである。さらに、マイクロディスプレイやレーザーダイオードといった光学デバイスに加え、エッジAI対応センサー「AITRIOS™」も展開し、産業やエンターテインメント領域での応用も進んでいる。ソニーは高度なセンシング技術を軸に社会基盤を支える重要な半導体メーカーであり、2025年第2四半期の半導体売上世界ランキングでは13位となり、28億ドルを記録した。

SK Hynix(ハイニックス)

SK hynixは韓国イチョン市に本社を置く世界有数のメモリ半導体メーカーであり、DRAMとNANDフラッシュメモリの両分野で高い技術力とシェアを誇る。特にAI処理や高性能コンピューティングに必須の高帯域幅メモリ(HBM)では世界シェア約70%を占め、データセンターや生成AIの急速な普及を支えている。

また、321層3D QLC NANDフラッシュを世界で初めて量産化し、大容量ストレージの効率化を実現した点でも注目される。同社の高性能SSDはスマートフォンからクラウドサーバーに至るまで幅広く採用され、情報処理の高速化と省エネルギー化に寄与している。こうした実績から、2025年第2四半期の半導体売上世界ランキングでは3位となり、159億ドルを記録している。

ローム株式会社

ローム株式会社は1958年に設立され、京都市に本社を構える総合半導体メーカーである。トランジスタやダイオード、LSIなど幅広い半導体デバイスを供給し、長年にわたり電子機器産業を支えてきた。特に注目されるのはSiCパワーデバイス分野で、2010年に世界で初めてSiC MOSFETの量産化に成功し、業界をリードしている。

最新の第4世代SiC MOSFETではオン抵抗を約40%削減、スイッチング損失を50%低減するなど大幅な性能向上を実現し、自動車の電動化や産業機器の効率化に欠かせない存在となっている。

TSMC

TSMC(台湾積体電路製造)は1987年に設立された世界初の専業ファウンドリ企業であり、現在も世界最大の受託半導体メーカーとして業界を牽引している。本社は台湾・新竹にあり、最先端のロジック半導体製造を中心にグローバル展開を進めている。5nmや3nmプロセスの量産を実現し、さらに次世代の2nm技術の開発を進めるなど、微細化と高性能化の最前線に立っている。

顧客にはApple、NVIDIA、AMDといった世界有数の設計企業が名を連ね、設計データを確実に量産へとつなげる信頼性と生産能力において突出した存在である。2024年には熊本工場が稼働を開始し、日本国内でも重要な生産拠点を確立した。

半導体の市場動向

電子機器や家電、自動車、産業機械など、あらゆるものが高度化・複雑化されるにつれ、半導体の技術も進化している。それは、微細化、大量のデータを高速処理する能力、消費電力を削減して寿命を伸ばす技術など多岐にわたる。また、半導体製造のプロセスもこれらの技術進化に伴い、複雑化・高度化している。

各国は自国での生産能力を強化するために積極的な投資を行っており、政府主導での支援策を打ち出している。半導体の技術進歩はまだ天井が見えず、量子コンピューティングや人工知能(AI)の発展に伴い、次世代半導体の開発が急務となっている。

急速に変化する半導体市場の動向を把握するためにも、業界関係者は引き続き注視する必要がある。市場の需要と供給のバランス、技術革新の進展、そして各国の政策動向など、多岐にわたる要素が市場に影響を与えるため、これらの情報を適時に収集し、分析することが重要である。