研究開発におけるイノベーションでは、単なる技術の深化や改良にとどまらず、事業成長へ直結する新たな価値の創出が求められている。OECDの統計によれば、日本の研究開発費は増加傾向にある一方、GDP比ではほぼ横ばいが続いており、研究投資が経済成長に十分寄与していない可能性が指摘されている。

これは研究開発の効率性や方向性に課題があることを示しており、従来の技術起点のアプローチをそのまま進めるのではなく、顧客価値への転換が必要である。不確実性が高い現代においては、急速に変化する市場に対応するため、顧客ニーズや社会課題を出発点とした研究イノベーションが重要だ。さらに、異業種やスタートアップを含む広範な情報収集と、それを自社の研究テーマに結びつける柔軟な発想が欠かせない。

本記事では、現代におけるビジネス環境や研究開発や新規事業開発が抱える課題、技術起点の開発から顧客価値へと繋げる方法を解説する。また、そういったイノベーションで不可欠な情報収集の在り方についても紹介したい。

研究開発や新規事業開発は「情報収集」がカギ。

イノベーションと顧客価値への転換支援する「Aconnect」

サービスの詳細を確認する

目次

現代のビジネス環境とは

不確実性が高い現代のビジネス環境は、変化のスピードが極めて速く、情報が過多にあふれる点が特徴である。市場には新規プレーヤーが次々と参入し、既存顧客が新しい事業やサービスに流出されることで、従来のビジネスモデルは容易に縮小のリスクに直面する。

特に顧客行動はスマートフォンやデータ活用を基盤に大きく変化し、単なる製品提供から体験やサービスへと価値がシフトしている。従来のように「良いものを作れば売れる」という発想は通用せず、データに基づいた最適化が新しい競争力となっている。

| これまでの時代 | これからの時代 | |

|---|---|---|

| 「良いものを作れば売れる」という発想 | → | データに基づいた顧客体験やサービス価値の最適化 |

| 製品中心の価値提供 | → | 体験・サービス中心の価値提供 |

| 市場参入は限られ既存プレーヤーのみ | → | 新規プレーヤーが次々参入し競争激化 |

| 長期的な製品ライフサイクル | → | 製品ライフサイクルの短命化 |

| 研究開発と経営戦略の分離 | → | 研究開発と経営戦略を直結し早期事業化の実現 |

| 緩やかな成長(数十年単位) | → | 急成長(数年単位) |

| 情報は限定的・整理された状態 | → | 情報が過多で不確実性が高い環境 |

実際、近年のデジタル企業の台頭はその象徴であり、従来は数十年かかっていた時価総額1,000億円の到達を、GoogleやFacebookはわずか数年で実現した。これに対し日本の製造業は依然として大きな研究開発投資を続けているが、GDPへの貢献度は低く、効率性と成果創出力が課題となっている。短命化する製品ライフサイクルの中で、研究開発を経営戦略と直結させ、早期に事業化を実現する体制が不可欠だといえる。

新しい価値の創出のために、研究開発からマーケティング視点を持つことが大切!

「研究開発」×「マーケティング」の思考ステップを解説!

▶︎ 解説資料の無料ダウンロードはこちら

研究開発や新規事業開発が抱える課題

研究開発や新規事業開発が、思うように成果を出せない背景には、以下の代表的な3つの課題がある。

スピード感と柔軟性の不足

現代の研究開発や新規事業開発において「スピード感と柔軟性の不足」が大きな課題となるのは、市場や技術が急速に変化しているためである。日本の研究開発は従来、長期的計画と慎重な投資を重視し、品質やカイゼンによる改善を武器としてきた。

しかし、現在はスピードと柔軟性が競争力の源泉となっており、従来の強みが十分に発揮しにくい環境にある。その間に競合が新製品を投入し市場シェアを獲得するリスクが高まっている。また、大企業特有の縦割り構造や意思決定の遅さが柔軟な対応を妨げ、せっかくの技術的優位性も事業化が遅れ埋もれてしまう可能性がある。

現代のような顧客ニーズや市場環境が急速に変化する中では、従来の計画重視型の進め方では柔軟な対応が難しく、新興企業や海外勢が先行してシェアを奪うリスクを高めているため、柔軟かつスピーディに戦略を転換できる仕組みづくりが不可欠だといえる。

技術起点の開発文化

日本の研究開発や新規事業開発において「技術起点の開発文化」が課題とされるのは、依然としてプロダクトアウト型の発想が根強いためだ。多くの企業は「優れた技術を作れば自然に売れる」という考え方に基づき活動してきたが、その結果、市場や顧客の変化を十分に取り込めず、実際のニーズと乖離した製品やサービスが生まれることが少なくない。

特にグローバル市場では、顧客体験や利便性を重視した競合に後れを取るリスクが高まっている。さらに、技術偏重は市場投入のタイミングを遅らせ、せっかくの開発成果を事業化に結びつけにくくさせる要因にもなっている。VUCA時代のような不確実性が高い環境下では、技術シーズを出発点とするだけでなく、データ分析や顧客インサイトに基づく迅速な価値創出への転換が不可欠だ。

組織の硬直性

最後に、研究開発や新規事業開発における大きな課題が「組織の硬直性」だ。日本企業は年功序列や縦割り型の構造を基盤に運営されてきたため、意思決定のスピードが遅く、部門横断的な連携が不足しがちである。その結果、市場や顧客ニーズの急速な変化に対して柔軟に戦略を転換することが難しくなり、新規事業の創出や既存事業の刷新が遅れる傾向が強い。

また、失敗を避け合意形成を重視する文化が根強いため、挑戦的な取り組みが阻害され、改良型の開発にとどまることも多い。不確実性が高い現代では機動力と試行錯誤が求められるが、硬直した組織文化はそれを阻害し、結果としてグローバル競争に後れを取るリスクを高めていると言わざるを得ない。

研究開発に求められるイノベーションとは

研究開発に求められるイノベーションとは、自社の技術や強みを活かす「プロダクトアウト型」の開発・発想だけでなく、市場や顧客の課題解決・顧客価値を踏まえた「マーケットイン型」の開発・発想に取り組む姿勢である。

これまで日本企業では「良い技術を作れば自然に売れる」というプロダクトアウト型の発想が強かったが、現代では顧客ニーズや市場環境が急速に変化し、競合も多様化している。そのため重要なのは、顧客や社会の課題から出発するマーケットインの視点であり、製品そのものだけでなく体験やサービスを含むコト売り型の価値提供である。

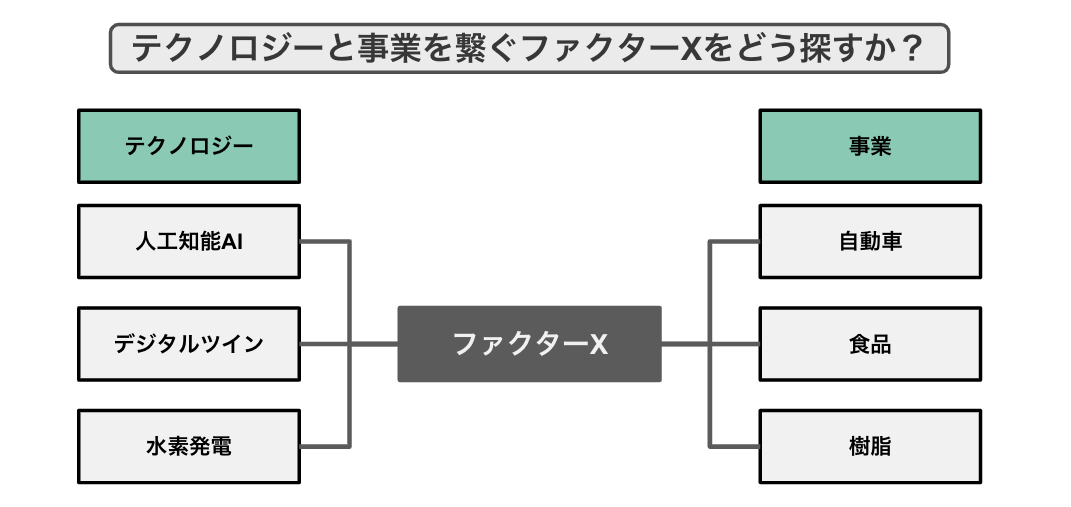

加えて、製造業ではMI(マテリアルズ・インフォマティクス)やデータ、AIなどの台頭により新素材開発が加速しているが、出口となる事業構想へつながらない例も多い。この溝を埋めるためには、技術と市場をつなぐ「ファクターX」を発見することが必要だ。

そのためには技術特性を抽象化して解決できる課題を探り、用途や市場に結びつけて事業化の糸口を見つけることが重要だといえる。また、この検討を主観的な発想だけに依存せず、業界や競合の事例、新興企業の取り組みなど客観的で幅広い情報を収集・分析することが欠かせない。

こうしたプロセスを経ることで、技術を単なる研究成果にとどめず、社会や市場に新しい価値を提供する持続的なイノベーションへと昇華させることができるだろう。

研究開発や新規事業開発は「情報収集」がカギ。

イノベーションと顧客価値への転換支援する「Aconnect」

サービスの詳細を確認する

技術起点の開発から顧客価値へと繋げる方法

技術起点の開発から顧客価値へ繋げるには、顧客や市場の把握だけでなく、チーム横断的な取り組みが不可欠だ。そのための具体的な方法を4つ紹介する。

顧客ニーズの徹底的な把握

現在の研究開発や新規事業開発が行なっている技術起点の開発から顧客価値へと繋げるためには、顧客ニーズを徹底的に把握することが欠かせない。

市場や顧客の期待は急速に変化しており、技術や製品の優位性だけでは持続的な競争力を維持するのは難しい。顧客の課題や潜在的な欲求を深く理解することで、モノの提供にとどまらず体験や価値全体を設計でき、市場との乖離を防ぎリスクを低減できる。

具体的には、アンケートやインタビューだけでなく、ユーザーの行動データや利用状況の観察を通じて定量・定性の両面から分析することが重要だ。また、プロトタイプや小規模テストを繰り返し、顧客のリアルな反応を収集することでニーズを精ち化することで、実際に選ばれる事業へとつなげられるだろう。

技術シーズと市場ニーズのマッチング

技術起点の開発から顧客価値へと繋げるためには、技術シーズと市場ニーズのマッチングも欠かせない。ただし、ここで重要なのは「技術シーズと市場ニーズ」 のバランスだ。

市場の声(ニーズ)だけに依存すると、既存顧客が望む改良や低価格化の競争に陥りやすく、革新的な価値を生み出しにくい。一方で技術シーズだけを起点にすると、市場に受け入れられず優れた技術が活用されないまま終わるリスクがある。

そのため、顧客が抱える課題や潜在的な欲求を捉えつつ、技術の進化を活かして新たな体験や価値を先取りして提示することが重要である。この両者のバランスを取ることで、短期的な市場対応と長期的な競争優位の両立が可能となり、持続的なイノベーションを実現できる。

横断的な組織やチームでの開発

研究開発や新規事業開発において顧客価値を追求し成果を上げるには、縦割り組織を超えた横断的なチームでの開発も必要である。

従来の技術部門と営業・マーケティング、経営層といった縦割りでは、部門間に壁があり、技術シーズと市場ニーズを結びつけるのが難しいが、横断的なチームを編成することで、多様な視点から課題を検討し、顧客価値に直結する開発が可能となる。

実現には、部門間での情報共有を制度化し、共通KPIを顧客価値に設定することが有効だろう。経営層が明確に方向性を示し、まずは小規模な横断チームで成功体験を積み重ねることが、全社的な取り組みへの拡大につながる。

研究の評価基準を顧客や社会の成果で測る

最後に、研究の評価基準を技術的な指標に偏らず顧客や社会の成果で測ることでも、技術起点の開発から顧客価値へとつなげることができるだろう。

従来の論文数や特許出願数といったアウトプット中心の指標では、市場や顧客ニーズと乖離し、実用化や事業化が進まないケースが少なくない。しかし、研究評価を「どの程度社会課題の解決に寄与したか」「現場での利用や社会実装に結びついたか」といった実際の成果で測ることで、研究活動は現実の価値提供と直結する。

具体的には、社会課題解決への貢献度、実証実験やフィールド導入で得られるフィードバック、社会実装や産業応用への展開可能性などを研究評価の指標に取り入れることで、技術を出発点としながらも顧客・社会成果を軸にした研究開発が可能となり、中長期的なテーマ設定や持続的な競争優位につながる。

新しい価値の創出のために、研究開発からマーケティング視点を持つことが大切!

「研究開発」×「マーケティング」の思考ステップを解説!

▶︎ 解説資料の無料ダウンロードはこちら

不確実性が高い現代における情報収集の在り方

不確実性が高い現代における情報収集では、従来の競合分析だけでは不十分だ。ここでは事業戦略に直結する5つの視点を紹介する。

地政学リスクや環境規制などのマクロ環境を把握

現代においては、市場や技術の変化・最新動向だけでなく、地政学リスクや環境規制といったマクロ環境の動向を把握することが重要だ。国際情勢の緊張や貿易摩擦はサプライチェーンの分断を引き起こし、原材料調達や生産拠点の選定に直結するリスクをもたらす。

また、環境規制の強化により製品仕様の変更や新技術の導入が求められる場面も増えており、対応の遅れは市場での競争力を失う要因となる。加えて、投資先やターゲット市場の選定にもマクロ環境の把握は不可欠であり、地域ごとの政策動向や社会的要請を無視した展開は持続性を欠く結果につながるだろう。

不確実性が高い環境下では、短期的な対応だけでなく、中長期的なシナリオを描きながら柔軟に経営戦略を修正できるかどうかが問われる。そのため、地政学リスクや環境規制を含むマクロ環境の動向を体系的に収集・分析し、早い段階でリスク回避や新たな機会の発見が競争優位の確立には欠かせない。

消費者のニーズやライフスタイルの変化を見る

現代では、消費者のニーズやライフスタイルがかつてないほど多様かつ急速に変化しているため、その動向を的確に捉えることが企業の成長に直結する。従来のように過去の成功事例や固定的な市場分析に頼っていては、将来の需要を見誤るリスクが高まる。

デジタル化やSNSの普及により、消費者は自ら情報を収集・発信し、価値観や購買行動を柔軟に切り替えるようになった。その結果、大量生産・大量消費型のモデルでは対応できない、個別化された嗜好や小規模ながら影響力の大きいニーズが市場を形成している。

もしこうした変化を見逃せば、製品やサービスは顧客に共感されず、競合にシェアを奪われる危険性がある。一方で、消費者のライフスタイルや価値観の変化を継続的に観察・分析すれば、潜在的な需要の発見や新しい市場機会の先取りが可能となり、差別化と持続的成長につながるだろう。そのため、変化を前提とした情報収集と分析が事業戦略には不可欠である。

スタートアップや資金調達からイノベーションを知る

「スタートアップや資金調達の動向からイノベーションを知る」ことも、企業の競争力を維持するうえで極めて重要だ。スタートアップは市場変化への感度が高く、大企業が見落としがちなニッチな課題や新興ニーズに素早く対応する特徴がある。

つまり、彼らの取り組みを把握することで、新しい技術やビジネスモデルの萌芽をいち早く察知できる。また、ベンチャーキャピタルや政府系ファンドなどの投資資金が集中する分野は、成長可能性が高い市場や技術トレンドを示しており、将来の産業構造変化を予測する手掛かりにもなる。

資金調達動向を無視すれば、新興企業に先行され既存事業が陳腐化するリスクが高まる一方で、こうした情報を活用すれば、オープンイノベーションや協業、M&Aといった選択肢を的確に判断できる。つまり、スタートアップや投資動向を積極的に情報収集に取り入れることが、持続的な競争優位を築く鍵となる。

異業種からの参入リスクや競合以外の情報を収集する

情報収集において重視すべき点の一つが「異業種からの参入リスクや競合以外の情報を把握する」ことである。従来は同業他社の動きを監視すれば十分であったが、デジタル化や技術革新の進展により、まったく異なる業界から新規プレーヤーが参入し市場を脅かす事例が増えている。

例えば、自動車産業ではIT企業が自動運転やソフトウェア技術を持ち込み、金融業界ではテクノロジー企業やスタートアップが決済や融資サービスを展開しているように、境界を越えた競争が現実に起きている。こうした動向を見落とすと、従来の強みは急速に陳腐化し、顧客流出につながるリスクが高まる。

逆に、異業種の参入動向や消費者行動の変化を先取りして情報収集することで、自社の強みを新領域に応用する機会や新たな協業、アライアンスの可能性を発見できる。つまり現代の競争は想定外の相手との戦いになるため、競合以外の情報も積極的に取り込み、先手を打った柔軟な戦略を構築することが不可欠だ。

自社内にある暗黙知の言語化とデータの活用

最後に、情報収集の在り方として「自社内にある暗黙知の言語化とデータの活用」も必要である。多くの企業にはベテラン社員の経験、現場で培われた勘、顧客対応を通じて得られる知見などが存在するが、これらは形式化されていない暗黙知として個人に留まりがちである。そのままでは組織全体で共有できず、意思決定や戦略立案に活かされない。

特に製品ライフサイクルが短命化し、グローバル競争が激化する現代では、迅速かつ正確な判断が求められるため、暗黙知を言語化して組織知へ転換し、データとして蓄積・分析することが重要になる。形式知化された知識は属人的な判断からの脱却を可能にし、再現性や客観性を持った意思決定を支える基盤となる。

さらにデータ化された情報はAIやデジタルツールとの連携を通じて予測分析や新規事業開発に活用でき、企業のイノベーション力を高める。逆にこれを怠れば、知見は人材の異動や退職とともに失われ、競争優位を失うリスクが高まる。したがって暗黙知の言語化とデータ活用は、持続的な競争力を確保するための必須条件である。

モノ売りからコト売りへシフトするために

これまで企業の情報収集はオフラインでの交流や業界レポートなど定量的な情報に依存してきたが、コロナ禍を契機に状況は大きく変化した。

現代では既存のレポートや競合分析が存在しない領域も多く、海外スタートアップの動向やマイクロメディアが発信するニュースなど定性情報を活用し、自らマーケットレポートを構築していく必要がある。また参考とすべき対象も、大手競合企業から新興企業や異業種、海外企業へと広がりつつある。こうした変化や膨大で複雑な情報を個人で収集するのは限界があるため、チームで効率的に補完し合う体制が不可欠である。

当社が提供する「Aconnect」は、AIを活用して国内外35,000サイトの日・英・中ニュースや論文、特許、官公庁レポート、さらには社内文書まで自動収集し、利用者に必要な知見を提示するサービスである。独自のLLMやナレッジグラフ技術を活かし、「パーソナライズヒント」や「ディープリサーチ」「調査内容の共有」などの機能を通じて、ユーザーに次の一手の示唆を提供する。また、チームでコメント・共有することで組織的ナレッジ循環が進み、出口志向の用途探索とスピーディな意思決定を支える基盤となるだろう。

既に多くの製造業や研究開発部門で導入され、業界動向の把握から技術探索、知識共有まで幅広く利用されている。現在では全機能を人数無制限で利用できる無料トライアルや資料請求が用意されており、実際の業務にフィットするかどうかの確認も可能だ。自社の情報収集体制を強化したいとお考えであれば、まずは資料請求を通じてAconnectの特徴を拝見いただきたい。