市場環境の変化が激しい現代において、限られた経営資源をどの事業や製品に集中させるべきかを見極めることは、企業にとって重要な課題である。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)は、事業や製品群の成長性と収益性を定量的に把握し、経営資源を最適に配分するための戦略的フレームワークである。特に、プロダクトポートフォリオマネジメントの流れを理解することで、自社の強みを活かしつつ、将来性の高い事業を育成できるようになる。

本記事では、プロダクトポートフォリオマネジメントとは何かをわかりやすく解説し、目的や分析方法、4象限モデルを用いた実践手順を詳しく紹介する。さらに、初心者でもすぐに活用できるテンプレートも無料配布しているので、実戦も行いたい方はぜひ参考にしていただきたい。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

目次

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは?

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは、企業が保有する複数の事業や製品群を対象に、それぞれの市場成長性と自社の市場シェアなどを分析し、経営資源の最適な配分を行うための戦略的手法である。

1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が提唱したもので、当時米国企業の自国内のシェア率が低下していたことから、事業の選択と集中を行うために構築された。

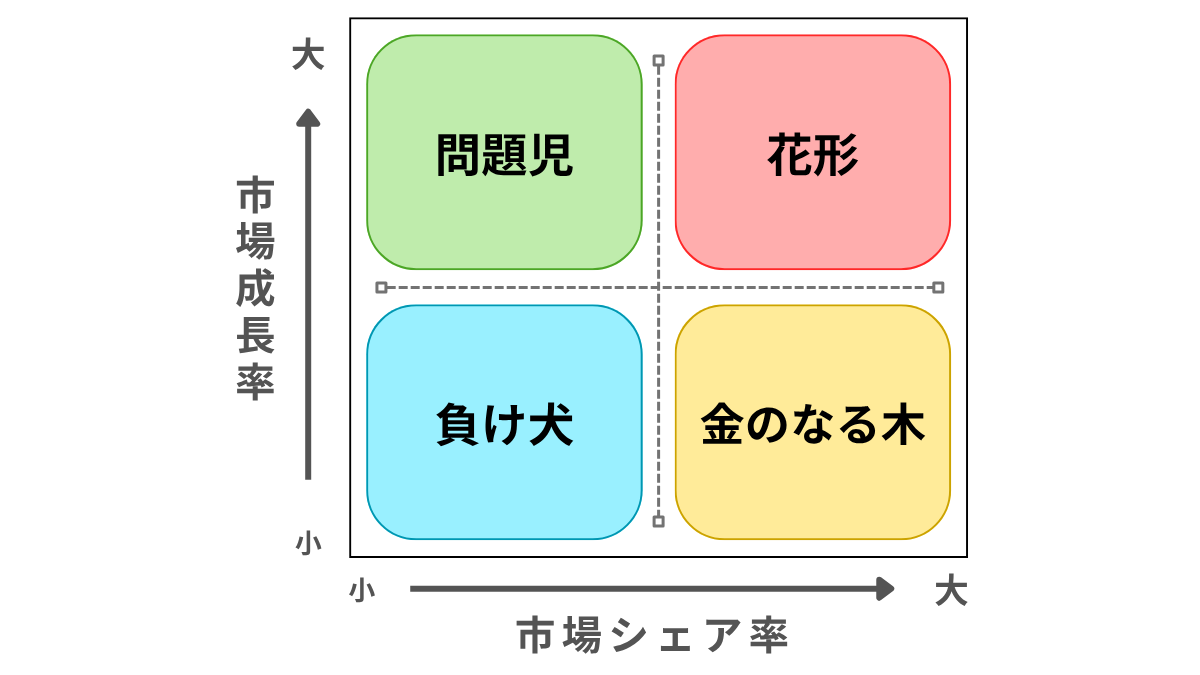

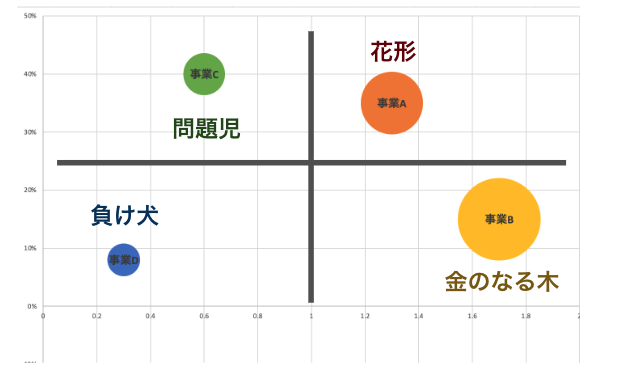

プロダクトポートフォリオマネジメントでは、事業を「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4つに分類し、成長と収益のバランスを視覚的に把握できるのが特徴である。この分析により、企業はどの事業に投資を強化すべきか、あるいは撤退すべきかを明確に判断できる。

現在では、多角化経営を行う企業だけでなく、新製品開発やマーケティング戦略の立案、ポートフォリオ再構築など、ヒト・モノ・カネといった限りある経営資源の分配を最適化するために活用されている。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

プロダクトポートフォリオマネジメント分析の目的

プロダクトポートフォリオマネジメント分析(PPM分析)の目的は、一言でいえば「限られた経営資源を、どの事業・製品にどの程度投下すべきかを明確にすること」である。

企業は複数の事業や製品を同時に抱えており、すべてに均等に投資することは現実的ではない。そのため、どの事業が将来の企業成長に繋がるのか、どの事業が現在の利益やキャッシュを生み出しているのかを整理して把握する必要がある。

プロダクトポートフォリオマネジメント分析では、市場成長率や相対的市場シェアといった指標を用いて、各事業のポジションとライフサイクル上の段階を位置づける。これにより、新規投資を優先すべき事業、維持・収穫を図るべき事業、縮小・撤退を検討すべき事業が浮き彫りになる。

結果として、場当たり的な投資判断ではなく、企業全体のバランスを踏まえた戦略的な資源配分が可能だ。また、プロダクトポートフォリオマネジメント分析は経営層や複数部門の間で「事業ポートフォリオの現状」を共有する共通言語としての役割も持つ。図表化されたポートフォリオを用いることで、意思決定プロセスが透明化され、社内合意形成も進めやすくなる。

つまり、プロダクトポートフォリオマネジメント分析の目的は、個々の事業の良し悪しを評価するだけでなく、企業全体としての成長性・収益性・リスクのバランスを最適化し、中長期的な企業価値を高めることである。

プロダクトポートフォリオマネジメント分析の縦軸と横軸

プロダクトポートフォリオマネジメント分析を行ううえで重要な縦軸と横軸の考え方を解説する。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

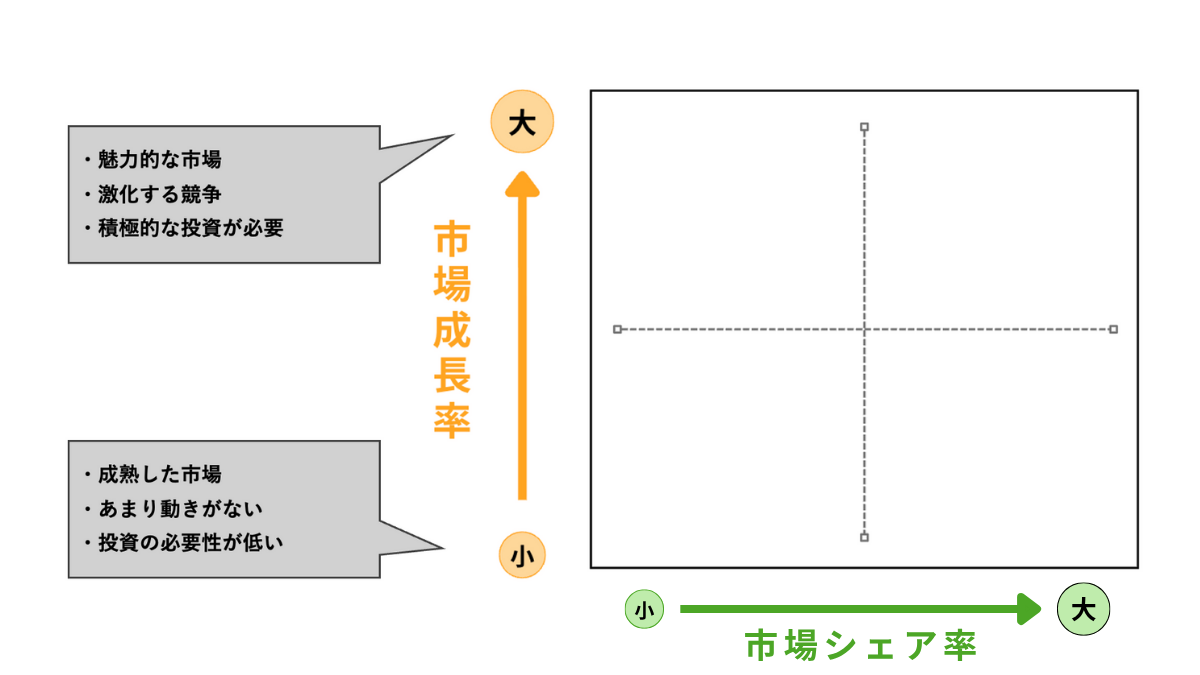

市場成長率(縦軸)

まず、縦軸は「市場成長率」を表す。市場成長率は、プロダクトポートフォリオマネジメント分析において、市場の魅力度や将来性を測るための重要な指標である。

一般的には「今年度の市場規模 ÷ 昨年度の市場規模」で算出され、その値が高いほど市場が拡大していることを示す。市場成長率が高い分野では、新たな需要の創出が期待でき、売上拡大のチャンスが大きいが、一方で競合他社の参入が相次ぎ、競争が激化しやすい傾向にある。

逆に、市場成長率が低い市場は成熟段階にあり、安定した収益を得やすい反面、大幅なシェア拡大や新規参入が難しい。企業はこの成長率を分析することで、どの市場に資源を集中すべきか、またはどの市場から撤退すべきかといった戦略的判断を行うことができる。

市場シェア率(横軸)

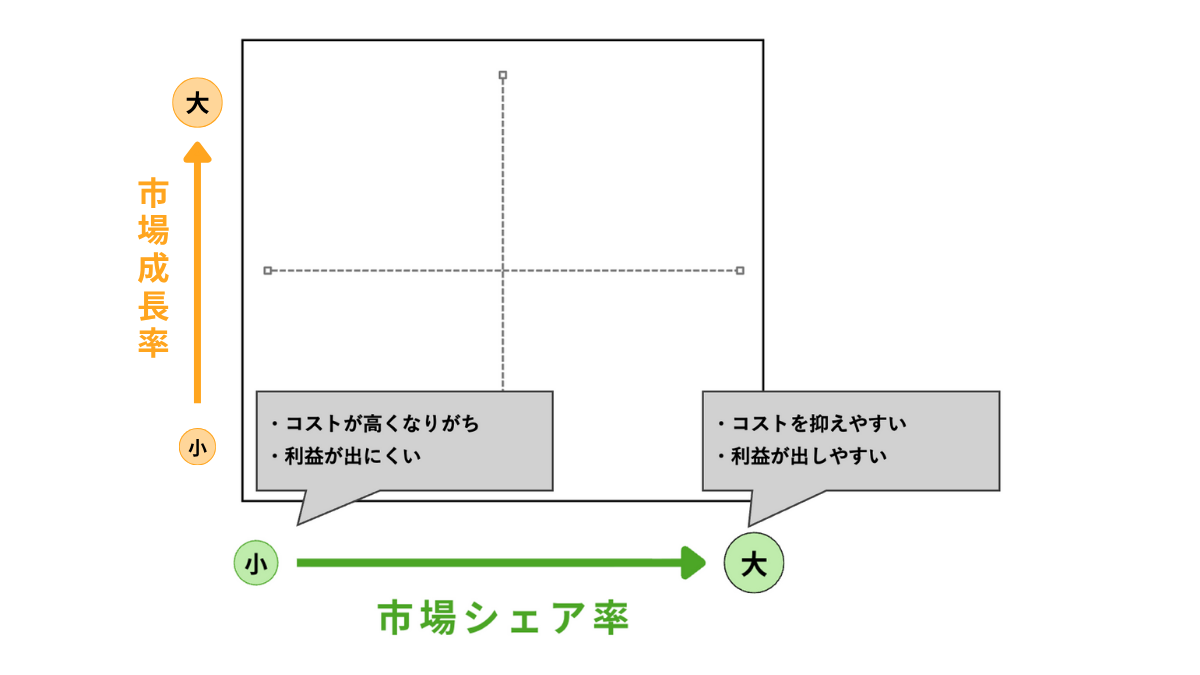

次に、横軸は「市場シェア率」を表す。市場シェア率は、競合他社と比較した際の自社の市場での優位性を示す指標である。

一般的には「自社の売上高 ÷ 業界トップ企業の売上高」で算出され、この値が1を超える場合、自社が市場リーダーであることを意味する。また、競合他社の売上が不明な場合には、「自社の市場占有率 ÷ 競合の市場占有率」という形でも算出できる。

市場シェア率は、企業の競争力や市場での立ち位置を定量的に把握するために活用される。高いシェアを持つ企業はスケールメリットを享受しやすく、コスト面でも有利に働く。一方で、低いシェアの企業は競争力を高めるための投資や差別化戦略が求められる。

プロダクトポートフォリオマネジメント分析では、この横軸によって自社が市場内でどの程度の影響力を持つかを評価し、どの事業にリソースを集中すべきかを判断することができる。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

プロダクトポートフォリオマネジメント分析における4象限

プロダクトポートフォリオマネジメント分析では、事業や製品を4つの象限に分類して評価する。それぞれの特徴と戦略的な位置づけを理解することで、最適な資源配分が可能となる。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

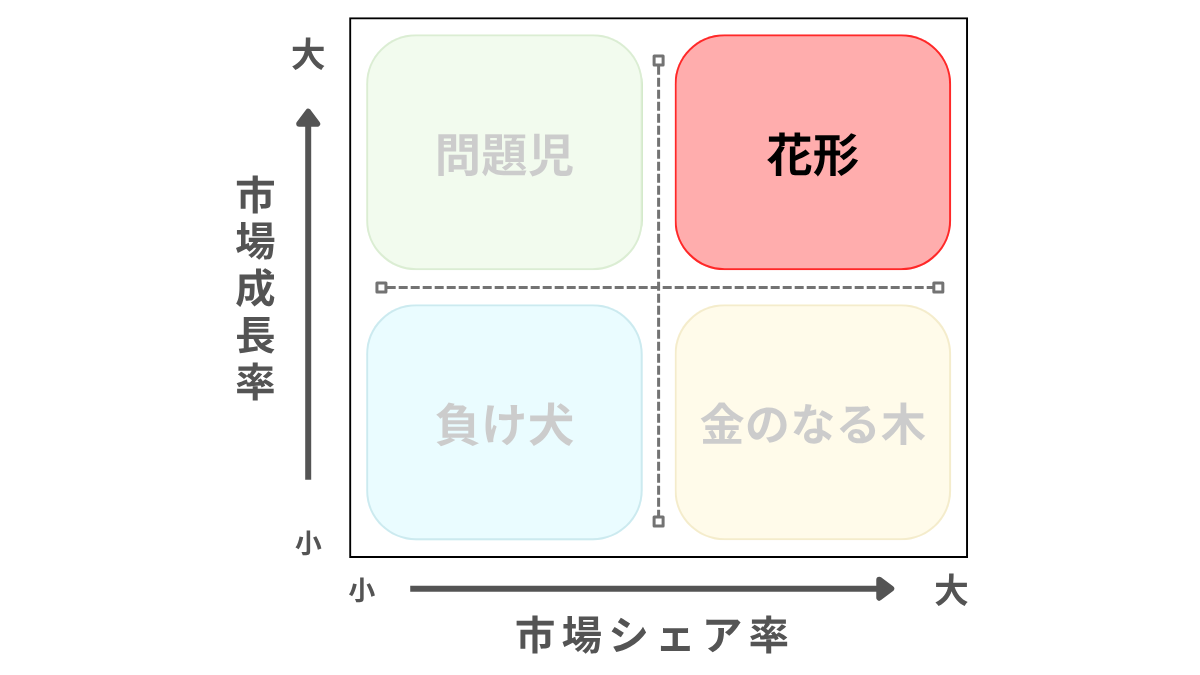

花形(Star)

「花形(Star)」は、プロダクトポートフォリオマネジメント分析において、市場成長率と市場シェアの双方が高い事業を指し、製品ライフサイクルでいえば成長期に位置づけられる。市場の拡大とともに売上を大きく伸ばせる段階にあり、企業にとって将来の主力事業となる可能性が高い。

しかし、市場の魅力度が高い分、競合他社も多く、競争が激しいという特徴をもつ。そのため、積極的な投資やマーケティング活動を継続しなければ、競争に遅れシェアを失うリスクもある。

事業を「金のなる木」へと成長させるには、顧客との信頼関係を強化し、ブランドロイヤルティを高めることが鍵となる。継続的な資源投入によって市場での優位性を確立し、安定的な収益基盤へと育てることが求められる段階だ。

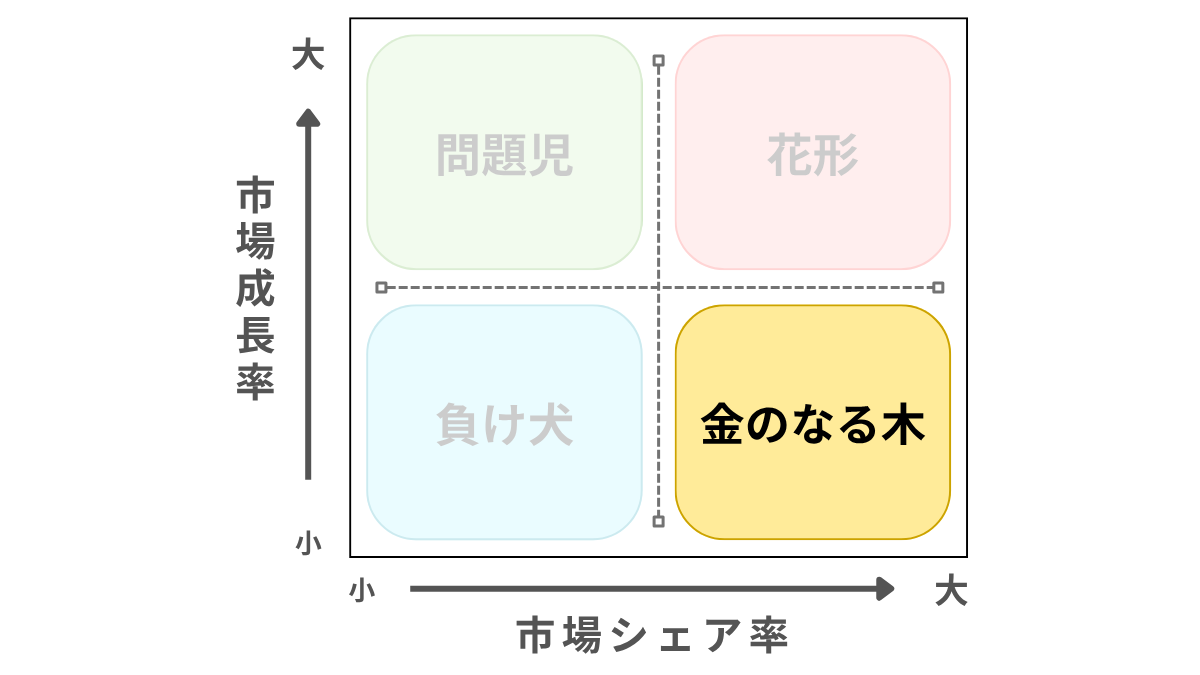

金のなる木(Cash Cow)

「金のなる木(Cash Cow)」は、市場成長率が低下した成熟市場において、依然として高い市場シェアを維持し、安定した収益をもたらす事業を指す。すでに市場での地位が確立されており、競争が比較的緩やかなため、大きな投資を必要とせずに継続的な利益を上げられるのが特徴である。

製品ライフサイクルでいえば成熟期に位置し、効率的な運営とコスト最適化が重視される段階である。こうした事業で得られる利益は、将来成長が期待される「問題児」や「花形」事業への再投資資金として活用されることが多い。

ただし、市場の成長余地が限られているため、長期的には需要の減退や新技術による代替のリスクも存在する。したがって、収益性を維持しつつ、次の事業展開を見据えた経営判断が求められる。

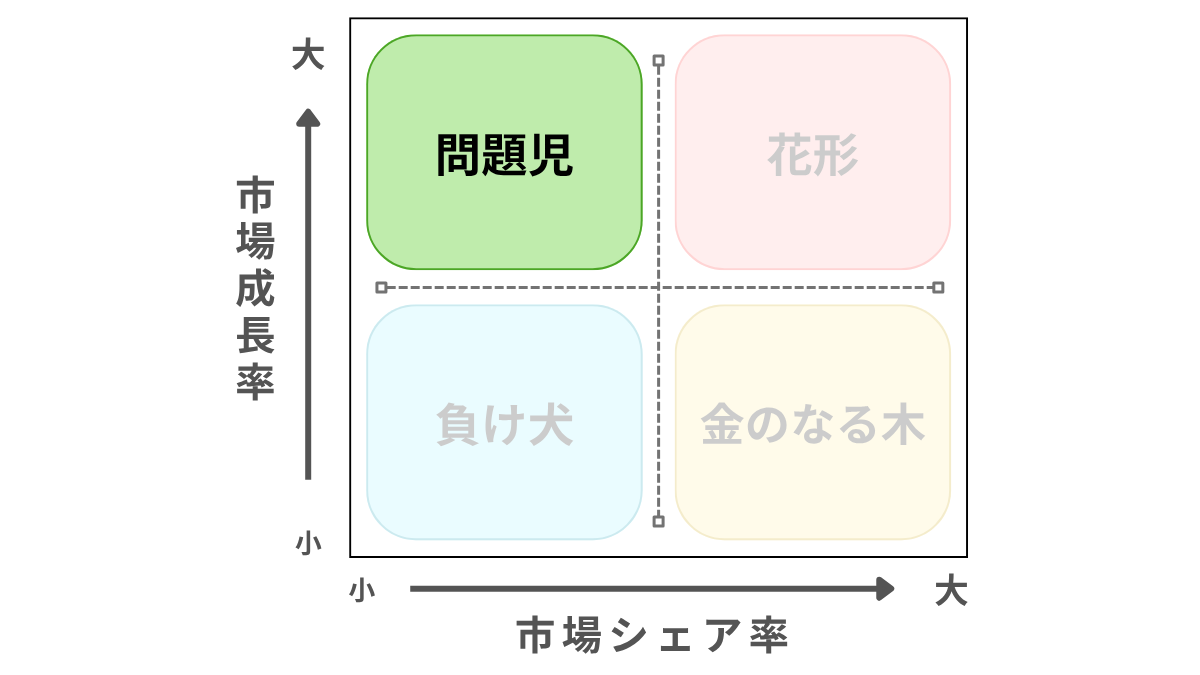

問題児(Question Marks)

「問題児(Question Marks)」は、市場成長率は高いものの、自社の市場シェアがまだ小さい事業を指す。製品ライフサイクルでは導入期に位置づけられ、将来の成長ポテンシャルは大きい一方で、現時点では売上規模が小さく、生産コストや販売・マーケティング費用がかさみやすい。

そのため、多くの場合で利益は出にくく、赤字覚悟の投資段階にある事業であると言える。しかし、十分な投資と適切な戦略によって市場シェアを拡大できれば、企業の収益を支える中核事業へ育つ可能性がある。

一方で、競争環境が厳しい、市場ニーズとのミスマッチがあるといった理由からシェア拡大が進まない場合には、将来的にも収益貢献が期待しにくい。そのため、この象限に属する事業については、積極投資による成長を狙うのか、早期に撤退・縮小するのかといった資源配分の意思決定が特に重要となる。

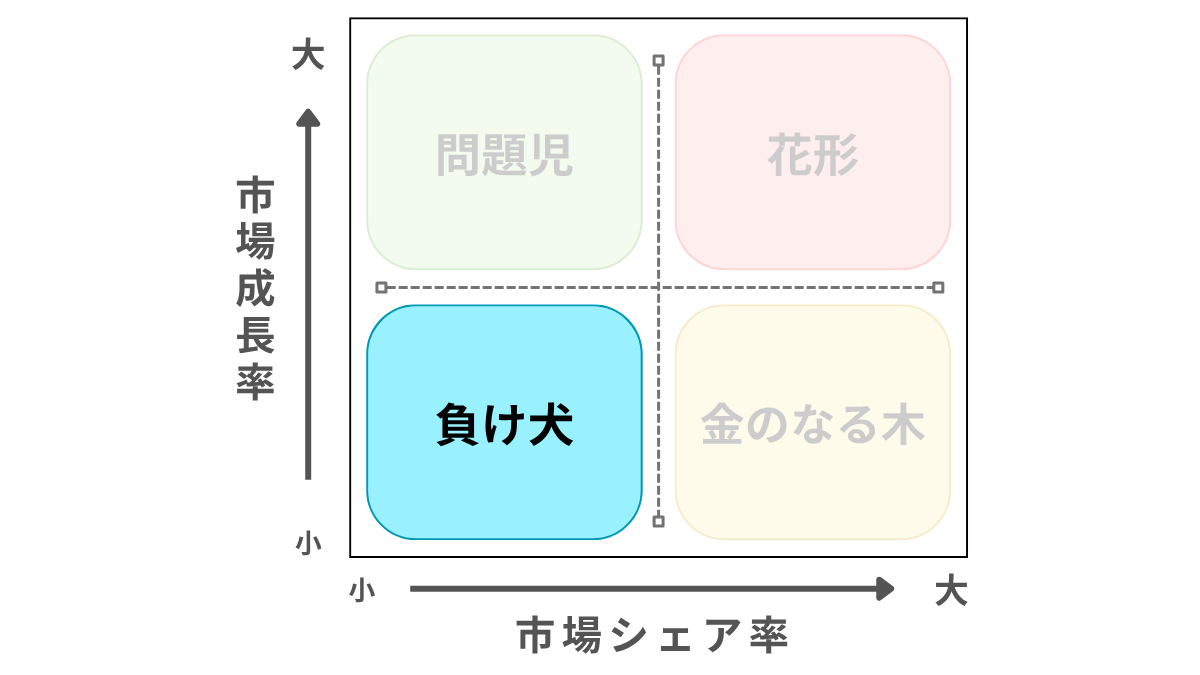

負け犬(Dogs)

「負け犬(Dogs)」は、プロダクトポートフォリオマネジメント分析において、市場成長率・市場シェアのどちらも低い事業を指す。

製品ライフサイクルでは衰退期に該当し、既に市場が成熟・縮小している中で競争力を失い、十分な収益を上げられない状態にあることが多い。こうした事業は、経営資源を投入しても成長の見込みが薄く、収益性の改善も難しいため、撤退や縮小、あるいは他事業への再配分といった判断が求められる。

ただし、既存の顧客が一定数存在する場合や、独自の技術・ブランド価値を活かせる余地がある場合には、事業の再構築によって再成長を狙う戦略もあり得る。いずれにしても、「負け犬」に分類される事業は、感情や過去の成功体験にとらわれず、冷静かつデータに基づいた経営判断を行うことが重要である。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

プロダクトポートフォリオマネジメントで読み解く事業成長の流れ

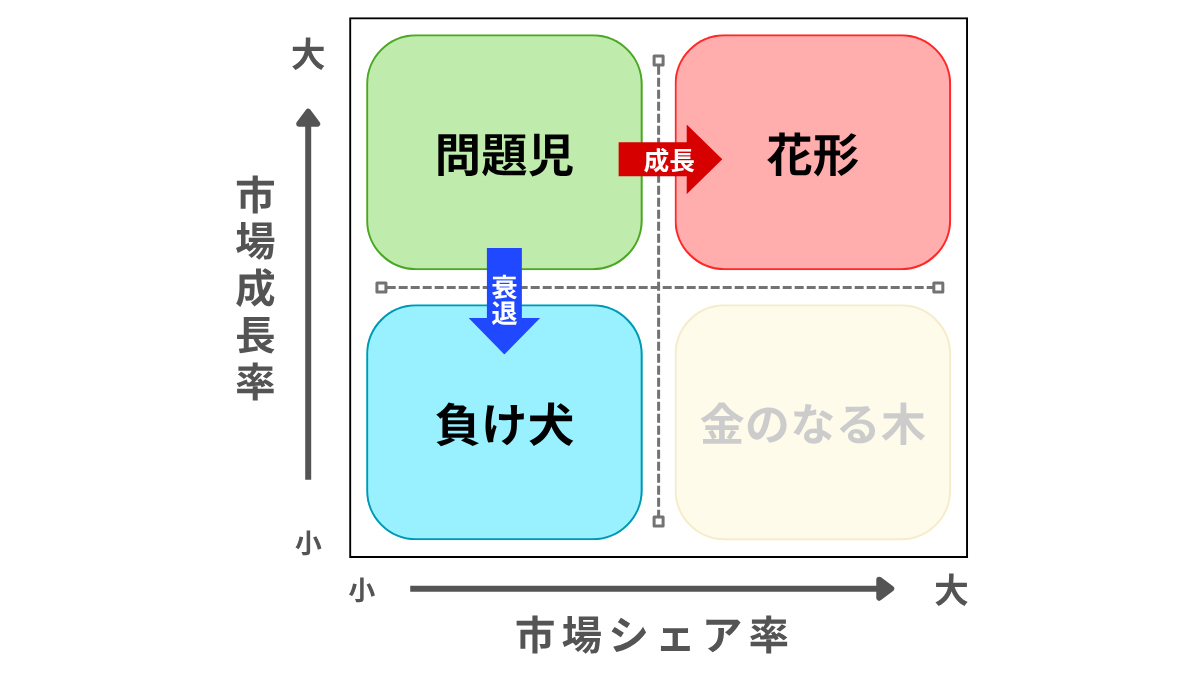

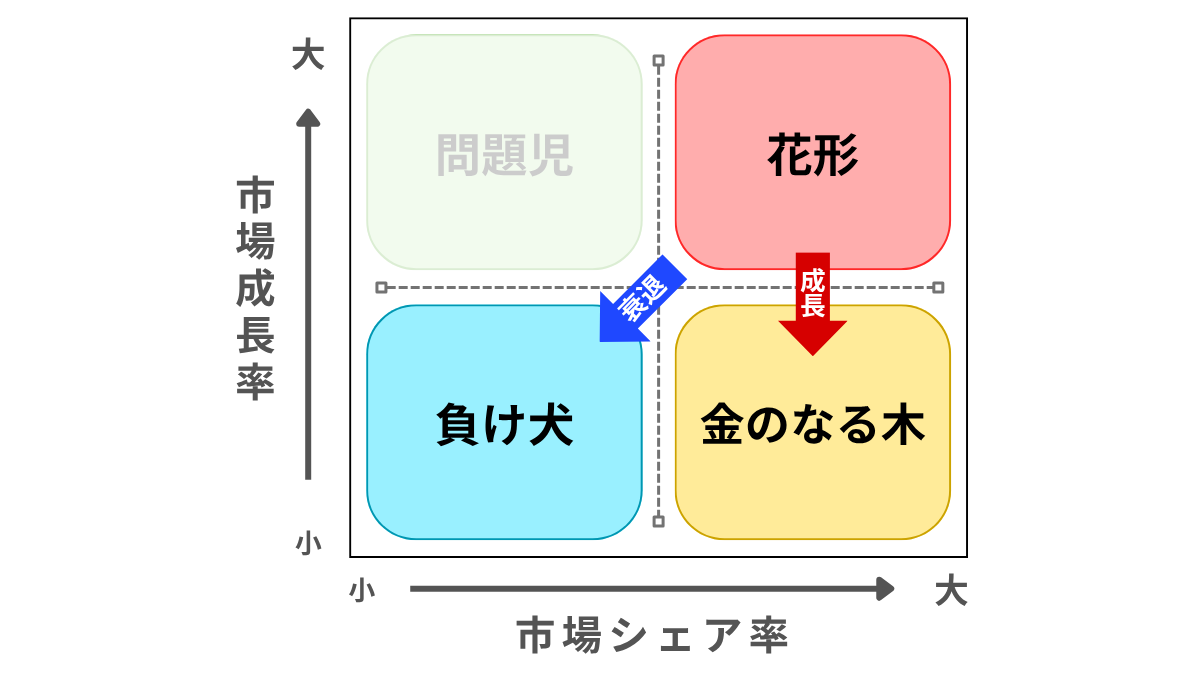

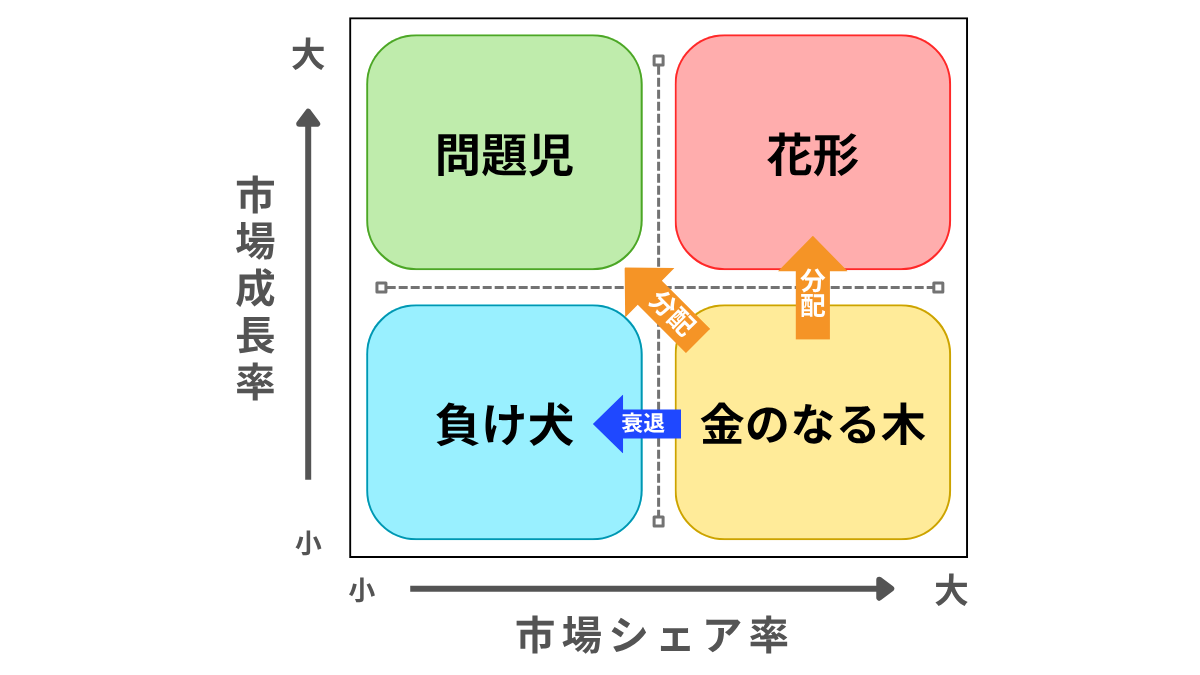

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)では、事業の成長過程を市場の成長性と市場シェアの観点から動的に捉えることができる。事業は、立ち上げ期から成熟期、そして衰退期へと移行する中で、プロダクトポートフォリオマネジメントの4象限内を移動していく。

新規参入したばかりの事業は、まだ市場シェアが小さくコストもかかるため「問題児」に分類されることが多い。この段階では利益は少ないが、市場成長性が高いため、積極的な投資によってシェアを拡大できれば、やがて「花形」へと成長する。

次に「花形」は、市場が拡大している中で高いシェアを持ち、大きな売上を生むが、競争も激しく投資負担も大きい。やがて市場が成熟すると、成長率は低下するものの高いシェアを維持した事業は「金のなる木」となり、安定的な収益源となる。この段階では投資を抑えつつ、利益を他の成長事業へ再投資することでポートフォリオ全体の健全性を保つことができる。

しかし、市場シェアの維持に失敗した場合や市場縮小が進むと、「金のなる木」は「負け犬」へと転落する。利益を生まない事業を放置すれば、経営資源が分散し全体の収益性を損なう恐れがある。したがって、プロダクトポートフォリオマネジメント分析を活用する際には、各事業の位置づけを定期的に見直し、適切な投資・撤退判断を行うことが、企業の持続的な成長に不可欠である。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

プロダクトポートフォリオマネジメント分析の流れ

プロダクトポートフォリオマネジメント分析の流れでは、事業の位置づけを明確にするための重要な手順がある。ここでは、分析から戦略立案までの4つのステップを順に紹介する。

なお、こので実施する分析では、以下のテンプレートをもとに進めていただけるとわかりやすいだろう。

市場成長率の算出

最初のステップは、市場成長率を算出し、自社事業が属する市場の「勢い」を定量的に把握することだ。一般的には「今年度の市場規模 ÷ 昨年度の市場規模」で算出し、その伸び率から市場成長率を求める。

必要に応じて、直近3〜5年の推移から年平均成長率を算出し、一時的な変動ではなく中長期トレンドを捉えることも有効である。市場規模のデータは、公的統計や業界団体、民間調査レポートなど信頼性が高い情報源から入手し、定義や対象範囲が自社の事業ドメインと一致しているかを確認する必要がある。

この市場成長率が高いか低いかによって、その市場が拡大局面にあるのか、成熟・停滞局面にあるのかを判断し、以降の分析や戦略立案の前提となる評価軸を整えることができる。

相対的市場シェア率の算出

ステップ2では「相対的市場シェア率」を算出し、自社事業の競争力を数値で把握する。

まず、自社および業界トップ企業の「絶対的市場シェア」を求める必要がある。これは、自社事業の売上高を市場全体の売上総額で割ることで算出できる。この際、「市場」の定義を正確に設定することが重要で、対象範囲を誤ると分析結果が歪む恐れがある。

その後、算出した絶対的市場シェアを基に、相対的市場シェアを「自社の絶対的市場シェア÷業界トップの絶対的市場シェア」で求める。自社が業界1位である場合は、第2位企業を比較対象とする。この指標によって、自社が競合に対してどの程度の優位性を持つかを客観的に把握でき、後の戦略判断における重要な材料となる。

バブルチャートへの変換と4象限へのプロット

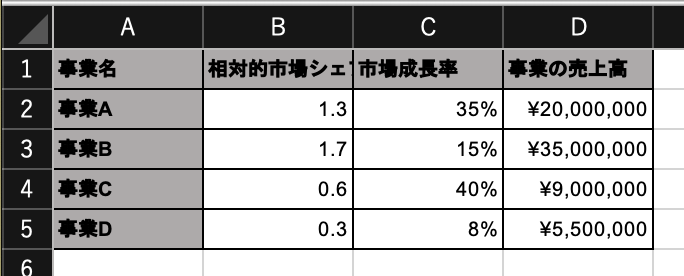

ステップ3では、算出したデータをエクセルでバブルチャートに変換する。まずシートに各事業ごと「相対的市場シェア」「市場成長率」「事業の売上高」を入力する。

その後、挿入タブからグラフの挿入でバブルチャートを選択することで、横軸に相対的市場シェア、縦軸に市場成長率、バブルの大きさに売上高を反映した図が作成できる。

このチャートにより、各事業の規模感とポジションを一目で把握できるようになる。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

戦略策定および資源の再分配

最後のステップでは、分析結果を踏まえて各事業の戦略方針を決め、ヒト・モノ・カネといった経営資源を再配分する。成長が見込める事業には投資や人員を重点的に振り向け、拡大のスピードを高める。

一方、収益は出ているが将来性が限られる事業については、投資を抑えて安定稼働を図り、そこで生まれたキャッシュを新規事業や高成長分野に回す判断を行う。将来性が乏しく収益性も低い事業は、縮小や撤退、売却などの選択肢を検討することになる。

また、単発ではなく、中長期の事業ポートフォリオの姿を描きながら、複数のシナリオを比較検討することで、景気変動や競合動向にも耐えうる資源配分へとブラッシュアップしていくことが重要である。

プロダクトポートフォリオマネジメントのメリット

プロダクトポートフォリオマネジメントを行うことで得られる主な利点は多いが、ここでは特に重要な3つを紹介する。

適切な経営資源の分配が可能

プロダクトポートフォリオマネジメントの最大のメリットの一つは、限られた経営資源を最も効果的に活用できる点にある。企業が複数の事業や製品を抱える場合、どこに投資し、どこを縮小すべきかを判断することは容易ではない。

プロダクトポートフォリオマネジメントでは、各事業の市場成長率と市場シェアを軸に分析することで、どの事業が将来の成長を牽引し、どの事業が安定収益を生み出すのかを明確化できる。これにより、投資すべき分野や撤退を検討すべき分野を可視化し、経営資源を戦略的に配分できる。

客観的かつ合理的な意思決定ができる

プロダクトポートフォリオマネジメントのもう一つのメリットは、経営判断を感覚や経験ではなく、客観的なデータに基づいて行える点である。事業を市場成長率と市場シェアという明確な数値軸で可視化することで、経営者やマネージャーは事業の現状を直感ではなく事実に基づいて把握できる。

これにより、どの事業に投資すべきか、どの事業を縮小または撤退すべきかといった意思決定を、論理的かつ合理的に下せるようになる。また、複数のステークホルダー間で認識を共有しやすくなり、経営会議などにおける議論も透明性の高いものとなる。

迅速な戦略転換の促進

最後に、プロダクトポートフォリオマネジメント分析を行うことで、企業は事業の現状を体系的に把握し、変化する市場環境に応じて迅速に戦略を転換できる点もメリットである。

市場成長率や市場シェアの変動を継続的にモニタリングすることで、事業が「花形」から「金のなる木」へ、あるいは「問題児」から「負け犬」へと移行する兆候を早期に察知できる。その結果、投資の継続や撤退、再構築などの経営判断をタイムリーに実施できる。

環境変化が激しい現代において、こうした迅速な意思決定は競争優位を維持するうえで極めて重要である。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

プロダクトポートフォリオマネジメント分析における課題点

プロダクトポートフォリオマネジメント分析は有効な経営手法である一方、活用にはいくつかの限界も存在する。最後に、分析の精度や実用性に影響を与える主な課題を3つ紹介する。

信頼性が高いデータ収集が難しい

1つ目は信頼性が高いデータの収集が難しいという点だ。プロダクトポートフォリオマネジメント分析では、市場成長率や市場シェアといった数値データが基礎となるが、これらのデータを正確に収集することは容易ではない。

特に、市場規模や競合他社の売上情報などは公開されていない場合が多く、推定値や調査会社の統計に依存せざるを得ない。また、市場の定義を誤ると、算出された数値が実態と乖離し、分析結果の信頼性が低下するリスクもある。

さらに、海外市場を含む多国籍企業では、地域ごとにデータの更新時期や基準が異なり、整合性を取るのが難しい。これらの要因から、プロダクトポートフォリオマネジメント分析の精度を高めるためには、データの収集・更新体制を整備し、信頼できる情報源をもとに継続的に検証を行うことが重要である。

定量化できない定性要素を無視してしまう

2つ目の課題点は、定量化できない定性要素を無視してしまうという点である。プロダクトポートフォリオマネジメント分析は数値データに基づく定量的な手法であるため、ブランド力、顧客満足度、技術力、社会的信頼といった定性要素を十分に反映できないという課題がある。

例えば、市場シェアが小さい事業であっても、独自技術や高い顧客ロイヤルティを持つ場合、将来的に大きな成長が期待できる。しかし、プロダクトポートフォリオマネジメント分析ではそれらが数値化されないため、低評価と判断されるリスクがある。

また、社内のノウハウ蓄積や社会的使命など、短期的な利益に直結しない価値を軽視してしまう可能性もあるため、プロダクトポートフォリオマネジメントを活用する際は、定量データだけでなく、定性的な視点も併せて評価することが重要である。

将来における不確実性やリスク評価が欠ける

3つ目の課題は、将来における不確実性やリスク評価が欠けるという点である。プロダクトポートフォリオマネジメント分析は、過去および現在の市場成長率や市場シェアをもとに行う静的な分析手法であるため、将来の市場変化やリスク要因を十分に反映できないという限界がある。

例えば、急速な技術革新や規制変更、新興企業の台頭、消費者ニーズの変化などによって、現在の「花形」事業が短期間で「負け犬」に転落する可能性もある。また、地政学リスクや環境要因といった外的要素もプロダクトポートフォリオマネジメントの枠組みでは評価しづらい。

そのため、プロダクトポートフォリオマネジメント分析を実施する際は、定期的な見直しを行い、将来の市場シナリオやリスク評価を組み合わせることが求められる。

入力するだけで分析できる!

PPM分析でバブルグラフを作ってみよう!

無料のテンプレートをダウンロードする

まとめ

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)は、限られた経営資源を効果的に配分し、企業全体の成長と収益性を最大化するための経営手法である。市場成長率と市場シェアという2軸の視点から、各事業の位置づけを明確にし、どの事業に投資を集中させるべきか、どの事業を撤退・再構築すべきかを判断することができる。

プロダクトポートフォリオマネジメント分析は、定量的な分析に基づくため、感覚や経験に頼らない客観的な経営判断が可能となる一方で、将来の不確実性や定性要素を補う柔軟な視点も必要とされる。

市場変化が激しい現代において、プロダクトポートフォリオマネジメントは企業が持続的な成長を実現するための羅針盤となるだろう。