新規事業を始めたいと考えても、最初に直面する大きな壁はアイデアの創出である。多くの人が新規事業のアイデアやその出し方に悩み、何から着手すべきか分からない状況に陥りやすい。

実際には、一つの成功する事業やイノベーションを生み出すために数千ものアイデアが必要とされるとも言われ、質と量を両立させながら継続的にアイデアを生み出すのは容易ではない。その一方で、良質なアイデアを得るための方法論やフレームワークは存在し、それらを活用することで発想を広げ、実現可能性の高い企画へとつなげることが可能だ。

この記事では、新規事業のアイデア例10選に加え、効果的なアイデアの出し方や役立つフレームワークを分かりやすく紹介する。アイデア創出に悩む人にとって実践的なヒントを得られるだろう。

新規事業のアイデア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

目次

なぜ新規事業ではアイデアが重要なのか

新規事業においてアイデアが重要とされるのは、それが企業の持続的成長と生存戦略の出発点だからである。既存事業は市場競争や技術革新によって必ず陳腐化し、顧客ニーズの変化や規制対応、グローバル化による環境変動などによっても不安定になる。したがって、企業が長期的に成長を続けるには、新規事業を立ち上げて収益源を多様化し、将来の柱となる事業を育てる必要がある。

そこで必要になるのが新規事業アイデアであり、未来の可能性を示す種子である。アイデアはそのままでは事業化できず、検証や修正を繰り返す過程が不可欠だが、その試行錯誤自体がイノベーション文化を育み、組織の挑戦意欲を高める。また、独自性のあるアイデアは投資家や顧客からの注目を集め、企業のブランド力を向上させる効果もある。

変化が激しい時代において、差別化や新しい価値提案を生み出す源泉はアイデアにあり、それが羅針盤となって企業を未来へ導くのだ。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

新規事業に求められる良いアイデアとは

新規事業を成功させるには、単なる思いつきではなく質の高い発想が不可欠である。ここでは良いアイデアに必要な3つの条件を紹介する。

新規性

新規事業において良いアイデアとされる条件の一つが新規性である。新規性のあるアイデアは、既存の市場やサービスでは満たされていない未充足のニーズに応える可能性を持ち、企業にとって差別化や先行者利益をもたらす。

新規性がなければ競合との差は価格や効率性に限定され、やがて模倣や激しい価格競争に巻き込まれてしまうリスクが高い。重要なのは新規性を単なる奇抜さや一時的な流行として捉えるのではなく、既存の技術や仕組みに新しい組み合わせや応用を加えることで、従来解決できなかった課題を克服する点にある。

例えばスマートフォンは電話とインターネットを融合させることで新たな市場を切り拓き、人々の生活習慣や産業構造にまで大きな変革をもたらした。このように新規性は単なる差別化にとどまらず、社会にインパクトを与え行動変容を引き起こす力を持つ。また、新規性を備えたアイデアは投資家や顧客の関心を集めやすく、企業のブランド力や話題性の向上にも直結する。

課題解決性

課題解決性が高いアイデアが良いとされるのは、ビジネスの本質が顧客や社会の問題を解き、その対価を得ることにあるからである。どれほど斬新でも、誰の困りごとにも響かなければ採用されず、収益は持続しない。逆に、痛みが大きく頻度が高く代替が乏しい課題に的中すれば、利用意欲と支払意思が生まれ、市場規模も拡大する。

例えば、現場の手入力ミスや待ち時間を自動化で削減する解決は、即時の効果と費用対効果を示しやすい。一方、面白さだけのガジェットや技術実験は使途が曖昧で、話題性はあっても事業価値に結びつきにくい。ゆえに良いアイデアとは、新規性に加え、誰のどんな課題をどの状況でどう解くかを明確にできるものである。

収益性

収益性が備わったアイデアが良いとされるのは、事業が継続し拡大していくために不可欠な資金の循環を生み出せるからである。どれほど社会的意義が高く課題解決につながるものであっても、収益がなければ人材確保や研究開発、マーケティングに投資できず、結果として事業は持続できない。

収益性のあるアイデアは、顧客が対価を払う理由が明確で、事業としての持続可能性を備えている。さらに収益が大きいほど再投資の余地が広がり、競争優位の強化や新たな挑戦にもつながる。一方で収益性の欠如した事業は、利用者から喜ばれても誰もお金を払わないサービスや、コストばかりかかり収益モデルが曖昧な事例に陥りやすく、資金不足で頓挫する可能性が高い。

したがって、新規性や課題解決性と並び、持続可能な収益モデルを持つことこそが、良いアイデアの条件だといえる。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

新規事業のアイデア出しで重要なポイント

新規事業のアイデアを形にするには感覚や思いつきだけでは不十分である。ここでは方向性を定めるために欠かせない2つのポイントを紹介する。

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)

新規事業のアイデア出しにおいてMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)が重視されるのは、事業の方向性を示し一貫性を保つための軸となるからだ。ミッションは存在理由を示し、ビジョンは将来の到達点を描き、バリューは意思決定や行動の基準を定める。

これらが明確であれば、数多くのアイデアから自社に適したものを選びやすくなり、社員やステークホルダーも納得して参画できる。また、MVVは顧客に対しても企業姿勢を伝えるメッセージとなり、新規事業のブランド価値を高める効果を持つ。

一方、MVVが曖昧であればアイデアは場当たり的になり、収益性が見込めても長期的に持続できない事業に陥る恐れがある。社員も「なぜやるのか」が理解できずモチベーションを失い、結果的に新規事業が短命に終わるリスクが高まる。新規事業を単なる試行錯誤で終わらせず、企業の未来を形づくる活動へと昇華させるためにはMVVが不可欠だ。

ペルソナ分析

ペルソナ分析も新規事業のアイデア出しにおいて重要だ。顧客像を具体的に描くことで「誰のどんな課題を解決するのか」を明確にできるからである。年齢や職業、価値観や生活習慣、購買行動といった詳細な属性を設定することで、単なる仮想顧客ではなく実在する人物のようにイメージでき、提供すべき機能や体験が現実味を帯びる。

これにより、アイデアは実際のニーズに即したものになりやすく、事業化後の失敗リスクを大幅に減らすことができる。さらにペルソナは社内における共通認識の基盤となり、開発・マーケティング・営業が同じ方向性で議論や施策を進めやすくなる効果もある。

逆にペルソナ分析を行わず顧客像が曖昧なままでは「誰のための事業か」が不明確となり、機能が多すぎたり市場に刺さらなかったりと方向性がぶれるリスクが高まる。社内の意思決定も迷走しやすく、結果として机上の空論に終わりやすい。したがって、ペルソナ分析は新規事業のアイデアを実効性のある計画へと導くためには、不可欠なプロセスだ。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

新規事業のタネとなるアイデアを見つける8つの方法

新規事業のタネは身近な視点や外部環境から幅広く見つけ出すことが可能だ。ここでは発想を広げ、実践につなげるために有効な方法を8つ紹介する。

普段感じている「不」から考える

普段感じている「不」から考える理由は、そこに潜在需要と未充足市場が潜むからである。多くの新規事業は「不便・不満・不安・不足」といった負の体験を解消することで成立してきた。例えば、配車アプリはつかまらない不便、サブスクは欲しい時に手に入らない不満の解決で拡大した。

日常の小さな違和感を起点にすると、課題の実感度が高く、解決策も表層ではなく本質に近づく。実践では、気づいた「不」を記録し、なぜ困るのかを掘り下げ、仮説となる解決法を簡易プロトタイプで試す流れが有効である。

共感を得やすく初期ユーザーの獲得にもつながる一方、「不」を無視した発想は誰にも必要とされず定着しにくい。

すでにある強みや技術、サービスを掛け合わせる

すでにある強みや技術、サービスを掛け合わせることが有効なのは、既存資産を活かしつつ新しい価値を生み出せるからである。単独では成熟して魅力を失った技術やサービスでも、異なる分野と組み合わせれば意外性や独自性が加わり、新市場を切り拓ける可能性が高い。

実際にGPSとスマートフォンの組み合わせが位置情報サービスを普及させたように、掛け算の発想は社会の行動や産業構造を変える力を持つ。また、自社が既に保有するノウハウを活用するため、ゼロから研究開発するよりもリスクやコストを抑えやすく、実現可能性が高い点も大きな利点である。さらに、他社にはない強みを起点にできるため模倣されにくく、持続的な競争優位を築きやすい。

一方で、一つの技術やサービスだけに依存すると市場の変化に対応できず、すぐに陳腐化する恐れがある。したがって、掛け合わせの発想は既存の強みを再解釈し、新たな価値へと転換する現実的かつ革新的なアプローチだといえる。

競合や異業種、他業界を分析する

競合や異業種、他業界を分析することが新規事業のアイデア発見につながるのは、そこに成功のパターンや未充足のニーズが隠れているからである。競合分析を通じて、自社にはない強みや機能を学べる一方で、競合が対応できていない顧客の不満や隙間も見つかり、それが差別化の出発点となる。

また、異業種や他業界の取り組みを観察することで、自社では当然とされていた制約を打ち破るヒントを得られる。サブスクリプションモデルが出版や音楽業界から自動車や家具へと広がった事例はその代表例であり、他業界の常識を自社に取り入れることで新しい市場を創出できる。

逆に、自社や業界内だけを見ていると発想が似通い、価格競争に陥るリスクが高まる。つまり、競合や異業種の分析は学びと転用の宝庫であり、枠を超えた発想を可能にするプロセスだといえる。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

海外の新規事業をチェックする

海外の新規事業をチェックすることが有効なのは、自国ではまだ顕在化していないニーズや先行事例を早期に把握できるからである。社会課題や消費者行動は国ごとに異なるが、時間差を伴って他国から波及するケースは少なくない。海外で既に成立しているビジネスモデルは、自国で数年後に広まる可能性が高く、そのまま取り入れるか、ローカライズすることで事業化のチャンスを得られる。

例えば、キャッシュレス決済やシェアリングエコノミーは海外で先に普及し、その後日本に逆輸入される形で定着した代表例である。また、海外は規制や文化、テクノロジー活用の進み具合が異なるため、自国の発想だけでは出てこない新しいビジネスモデルを学ぶ機会にもなる。

ただし、海外の事例を単純に模倣するだけでは差別化が難しく、市場適応にも限界がある。そのため、自国の文化や産業構造に合わせて再設計することが不可欠だ。

企業の合併や買収、出資に関する情報を追う

企業の合併や買収、出資に関する情報を追うことも新規事業のアイデア探しに有効だ。その理由は、業界の成長分野や将来の勝ち筋を示すシグナルだからである。大企業や投資家は豊富な資金とリサーチ力を背景に、有望な技術やサービスをいち早く取り込もうと動く。そのため、どのスタートアップや分野に資金が集まっているかを知れば、次に伸びる市場や未成熟だが将来性のある技術領域を把握できる。

例えば、世界的にEVや再生可能エネルギー分野でM&Aが活発化しているのは、その領域に大きな成長ポテンシャルがあることの証左である。また、IT業界でのスタートアップ買収動向は、新しいプラットフォームやアルゴリズムが注目されているサインとなる。

こうした情報を自社の技術や強みと掛け合わせれば、独自性のある新規事業アイデアを導き出すことが可能となる。逆にこの情報を追わなければ、市場の変化や投資トレンドを見落とし、陳腐化した領域にリソースを割くリスクが高まる。M&Aや出資の動向を追うことは未来予測の重要なツールであり、新規事業着想に直結する。

自社や業界全体のバリューチェーンを可視化する

自社や業界全体のバリューチェーンを可視化することも極めて有効である。バリューチェーンとは、原材料の調達から製造、流通、販売、アフターサービスまでの一連の流れを指し、それを整理・分析することで非効率や未充足領域、新たな価値創出の可能性が明らかになる。

例えば、流通過程で中間業者が過剰に存在してコストや時間がかかっている場合や、返品や廃棄が集中している工程、あるいは顧客との接点が弱い領域が見つかれば、そこに改善や新規参入の機会が潜んでいる。また、自社の強みや技術をバリューチェーンに当てはめることで、従来の役割にとどまらず 上流や下流に進出する余地を見出せる。

製造業がリサイクルやアフターサービスに参入し、循環型ビジネスを展開するケースがその典型である。バリューチェーンの可視化は業界構造を立体的に理解し、隠れた課題や可能性を発見するための強力な手法だといえる。

コラボレーションや共創から見つける

新規事業のタネとなるアイデアを見つける方法として、コラボレーションや共創を取り入れることも効果的だろう。自社単独では発想が自ずと既存の技術や顧客、業界の枠に縛られ、アイデアが限定的になりがちだが、異なる強みや視点を持つ他者と交わることで、新たな価値創出の可能性が広がる。

例えば、製造業とIT企業が連携すれば、モノづくりとデータ活用を掛け合わせた新しいビジネスが生まれる。また、異業種間の協働からは、既存市場を横断するユニークなサービスやモデルが誕生することも多い。さらに、大学やスタートアップとの共創は先端技術や実験的なアプローチを取り込む機会となり、ユーザー参加型の共創は顧客自身が抱える本質的な課題を浮き彫りにし、実用性の高いアイデアへと結びつく。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

枠組みや制約を取払い、自身の体験や妄想から出発する

最後に、枠組みや制約を取払い、自身の体験や妄想から出発することもおすすめしたい。従来のアイデア創出は、市場規模や技術的実現性、競合状況といった条件を前提に検討されるため、小さな改善や既存の延長線上の発想にとどまりやすい。

しかし「もしこんなことができたら」「自分の夢を実現できたら」といった妄想から始めると、前例にとらわれない独自の視点や潜在的なニーズに到達しやすい。さらに、自らの体験や妄想を起点にすることで課題への共感度が高まり、説得力あるストーリーを描ける。これは仲間や投資家を巻き込み、事業化初期の推進力となる。

実際に世界的な革新の多くは、個人の妄想的な着想から始まっている。もちろん、発想段階で現実性や制約を考えすぎれば飛躍は難しい。重要なのはまず制約を外し妄想を広げ、その後に技術やビジネスモデルと結びつけて現実に落とし込むことである。

新規事業のアイデアを具体化し形にする6ステップ

新規事業のアイデアは思いつくだけでは価値にならない。実際に形へと落とし込むための6つのステップを紹介する。

新規事業のアイデア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

ターゲットとなる顧客と市場を調べる

新規事業のアイデアを具体化し形にする最初のステップは、ターゲットとなる顧客と市場を徹底的に調べることである。新規事業が成功するかどうかは、最終的に顧客が支持し、市場に受け入れられるかにかかっている。どれほど革新的で魅力的に見えるアイデアでも、誰が顧客となり、その顧客がどんな課題や欲求を抱えているのかが明確でなければ、製品やサービスは利用されず、収益につながらない。

そこで市場調査を通じて、顧客の属性や購買行動、価値観を把握することが重要となる。これにより「課題はどれほど切実か」「市場規模は十分か」「既存の代替手段との差別化はどこにあるか」といった核心を検証できる。さらに、顧客と市場を最初に明確にすることで、その後のプロダクト設計、価格設定、販売チャネル選択といった一連の戦略に一貫性を持たせられる。

逆に、この調査を怠れば、自社の思い込みや技術主導の発想に偏り、実際には需要が存在しない“自己満足型ビジネス”に陥るリスクが高まる。つまり、顧客と市場の調査は、単なる準備ではなく、アイデアを机上の空論から現実の事業へと昇華させるための出発点だといえる。

ビジネスモデルおよびロールモデルを想定する

ステップ2は、ビジネスモデルおよびロールモデルを想定することである。ステップ1でターゲットとなる顧客と市場を把握しても、「どのように価値を届け、どのように収益を得るか」が明確でなければ事業は成立しない。ビジネスモデルを描くことで、収益の流れ、すなわち誰からどのようにお金が入るのか、またどのようなコスト構造で事業を運営するのかが明らかになり、さらに必要となるパートナーやチャネルも具体化される。

これにより、抽象的なアイデアは現実的な事業計画へと変わる。加えて、既存のロールモデルを参考にすることも有効である。他業界の成功事例や異なる市場でのモデルを学ぶことで、自社の事業の方向性を検討する幅が広がる。例えば、サブスクリプション型やプラットフォーム型など複数の選択肢を比較・検証することで、リスクを最小限に抑えつつ最適な形を模索できる。

ロールモデルは模倣ではなく、自社の強みや顧客特性に合わせてカスタマイズするための指針であり、独自性を保ちながら事業性を高める道しるべとなる。ビジネスモデルを描かないまま進めると、開発には成功しても収益化ができず、持続可能性を欠く事業となる危険性がある。

MVPで小さく価値を検証する

ステップ3は、MVP(Minimum Viable Product)で小さく価値を検証することだ。市場調査やビジネスモデル設計をどれほど精緻に行っても、顧客が実際にサービスや製品を使ったときに価値を感じるかどうかは、理論や推測だけでは判断できない。

MVPは必要最低限の機能を備えた試作品であり、それを市場に投入することで「顧客が本当にお金を払うか」「どの機能に満足し、どこに不満を感じるか」「利用の頻度や継続意欲はどの程度か」といった実際のデータを収集できる。これにより、早い段階で仮説の妥当性を検証し、方向性が誤っていれば即座に修正することが可能になる。

さらに、MVPを通じたフィードバックの蓄積は、顧客との共創プロセスを生み、ユーザーの声を反映しながら段階的にサービスを改善していく基盤となる。こうしたプロセスを繰り返すことで、製品やサービスはより市場適合度を高め、失敗リスクを最小限に抑えつつ成長していく。逆に、MVPを経ずに大規模な投資や本格開発に踏み込むと、後になって「顧客が求めていなかった」と判明し、多額の損失や撤退を余儀なくされる危険が高い。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

新規事業計画書を作成し、社内の合意を得る

ステップ4は、新規事業計画書を作成し、社内の合意を得ることである。どれほどMVPで一定の成果を確認できても、それを本格的に拡大・成長させるには人材、資金、時間、設備といった多様なリソースが欠かせない。これらを継続的に確保するためには、経営層や関係部署の理解と支持を得ることが前提となる。

新規事業計画書はそのための必要なものであり、「この事業はなぜ必要なのか」「どのような社会的・市場的価値を生み出すのか」「どの程度の収益が期待できるのか」「潜在的なリスクは何で、それをどう管理するのか」といったポイントを体系的に整理して伝える役割を果たす。

内容としては、事業のビジョンや市場分析、競合優位性、ビジネスモデル、MVPで得られた実証結果、収益予測や資源計画などを具体的に盛り込み、論理的な裏付けをもって示すことが求められる。また、計画書は社内合意を得るだけでなく、経営陣や各部署との議論を促進し、多様な視点からのフィードバックを得るきっかけにもなる。その結果、事業計画の精度や実現性はさらに高まり、組織全体として取り組む基盤が整うだろう。

質よりも量を増やし発信力を強化する

ステップ5は、質よりも量を増やし発信力を強化することだ。新規事業においては、最初から完璧なアイデアやプロダクトを狙おうとすると、膨大な時間や労力をかけてしまい、仮に失敗した際には修正が難しくなるリスクが高い。むしろ初期段階では「数を打つ」ことが重要であり、多様なアイデアや試作品をスピーディーに世に出すことで、市場や顧客、さらには社内からもリアルな反応を集められる。

その過程でどの方向性に可能性があるのかが自然と浮かび上がり、結果的に質の高いアイデアへと育てることができる。加えて、発信力を高めて外部に情報を積極的に届けることで、共感を得たり、パートナーシップや投資の機会を広げたりする効果も期待できる。発信が多ければ多いほどフィードバックのサイクルが速まり、検証と改善のスピードが増すのだ。

逆に、質にこだわりすぎて発信が少ないと、失敗時のリカバリーが難しいだけでなく、学びの機会も限定され、気づかぬうちに競合に追い抜かれるリスクが高まる。さらに、どれだけ新規性や課題解決性、収益性のあるアイデアであっても、外部への発信が乏しければ、後発の企業に模倣されて市場を奪われる危険性もある。

撤退基準と検証期間を設定し検証を繰り返す

最後のステップは、撤退基準と検証期間を設定し、検証を繰り返すことだ。新規事業は不確実性が高く、すべてが成功するわけではないため、あらかじめ「満たすべき条件」と「やめる条件」を数値で定義し、感情や慣性ではなくデータで判断する体制を整える。

期間は4〜6週間のスプリントと90日見直しなどのタイムボックスを設け、主要KPIに達するラインと下限ライン、上限予算・投入工数を明記するといいだろう。また、ステージゲートでゲートごとに継続・縮小・ピボット・停止を決定し、未達が連続する場合は迅速に停止することも重要だ。

小さな実験を反復し学習を資産化することで、成功の芽がある案件に資源を集中でき、逆に見込みの薄い案件は損失拡大前に撤退できる。基準がない運営はサンクコストに囚われやすく、最終的に組織の健全性を損なうといっても過言ではない。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

新規事業のアイデア創出に使えるフレームワーク

新規事業のアイデアを形にするには、体系的に発想を広げる工夫も欠かせない。ここでは実務で活用できる代表的なフレームワークを7つ紹介する。

オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストとは、ブレーンストーミングの提唱者であるアレックス・F・オズボーンが考案した発想法であり、新規事業のアイデア創出に有効なフレームワークの一つである。全部で9つの観点が提示されており、転用・応用・変更・拡大・縮小・代用・再配置・逆転・組み合わせといった切り口で既存の製品やサービスを問い直すことを促す。

例えば「この技術を別の分野に転用できないか」「機能を縮小して新しい市場に適応できないか」と考えることで、従来の発想の枠から抜け出し、新しい可能性を見出すことができる。この手法の大きな特徴は、ゼロからまったく新しい発明を求めるのではなく、既存の要素を組み替えることで現実的かつ実行可能なアイデアを導き出せる点にある。

多くのイノベーションは革新的に見えても、実際には異なる技術やサービスの組み合わせ、あるいは視点の転換から生まれている。したがって、オズボーンのチェックリストを活用すれば、自社がすでに持つ技術やノウハウを起点に新しい事業の芽を見つけやすくなる。また、アイデアが行き詰まったときにも、9つの質問を順に当てはめることで強制的に発想を広げ、思考の停滞を打破できる。

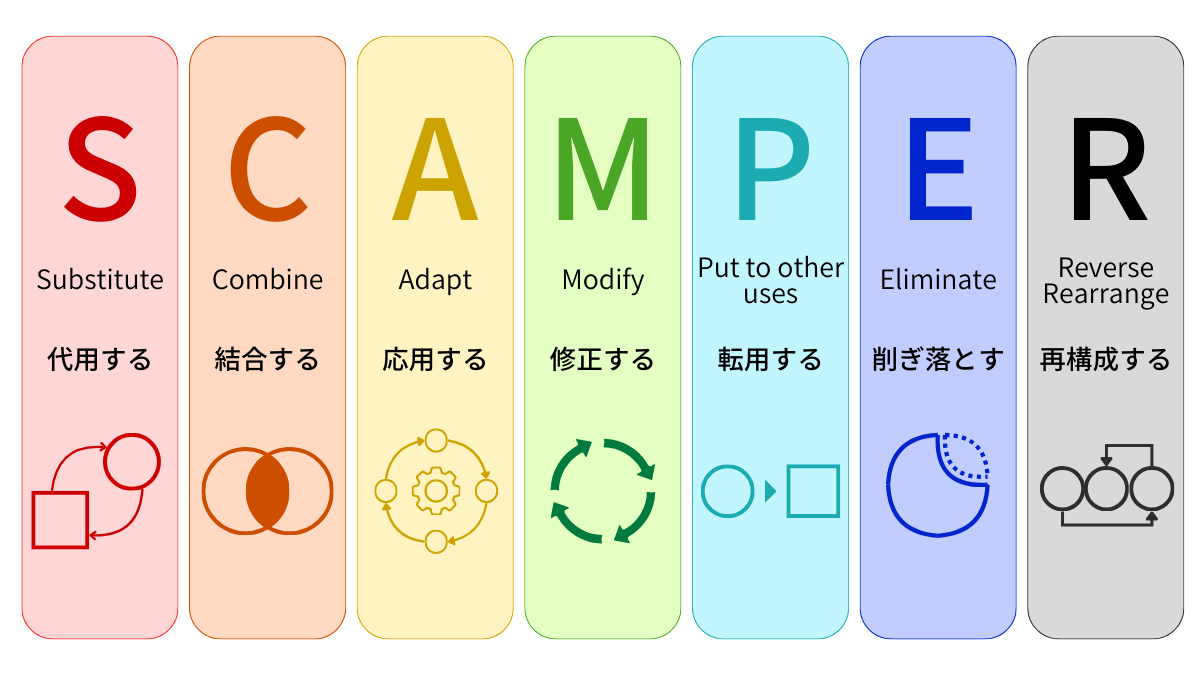

SCAMPER(スキャンパー)

SCAMPER(スキャンパー)とは、既存の製品やサービス、仕組みに新しい視点を与えるための発想法であり、アレックス・オズボーンの発想法を基盤にボブ・エバールが体系化したチェックリスト型のフレームワークである。

名称はSubstitute(代用する)、Combine(結合する)、Adapt(応用する)、Modify(修正する)、Put to other use(転用する)、Eliminate(削ぎ落とす)、Reverse/Rearrange(再構成する)の頭文字を取ったもので、7つの観点から既存の枠組みを捉え直すことを促す。

新規事業のアイデア創出に有用とされる理由は、ゼロからの発想ではなく「すでに存在するものを土台にして考える」ため、具体性と実現可能性の高いアイデアに結びつきやすい点にある。例えば、ある製品の素材を代用することでコスト削減を実現したり、異なるサービスを結合して新しい顧客体験を生み出したりすることが可能である。

さらに不要な機能を削除してシンプルにしたり、使い方を逆転させることで全く異なる市場に適応するケースもある。こうした問いかけを順に適用することで発想の行き詰まりを防ぎ、多角的なアイデアを効率的に生み出せる。

SCAMPER法のまとめ資料を配布中!

SCAMPER法をすぐに実践できるテンプレート付き(PowerPoint形式)

▶︎テンプレート付資料のダウンロードはこちら

マインドマップ

マインドマップとは、トニー・ブザンが提唱した思考整理の手法で、紙やツールの中心にテーマやキーワードを置き、そこから放射状に関連するアイデアや情報を枝分かれさせて描く図解法である。放射状に展開していく構造は、人間の連想思考の流れに沿っており、思考の全体像や要素間の関連性を直感的に把握できるのが大きな特徴である。さらに、文字だけでなく色や図形、イラストを使うことで右脳を刺激し、創造性や記憶の定着を高める効果があるとされている。

新規事業のアイデア創出において有用なのは、発想を制約なく広げつつ、それを整理できる点にある。例えば「顧客ニーズ」という枝から不満や潜在的欲求を展開し、それに「自社技術」や「異業種の事例」といった枝を関連づけると、新しい組み合わせや独自の発想が生まれやすい。従来の箇条書きやリストでは見落としやすい関連性が、視覚的に表現されることで見出しやすくなるのだ。

また、複数人でマインドマップを描けば、個々の発想を統合しやすく、共創の場を促進するツールとしても機能する。つまりマインドマップは、発想の拡散と収束を同時に可能にする「思考の地図」であり、複雑な要素が絡み合う新規事業のアイデア創出に適したフレームワークだといえる。

5W1H

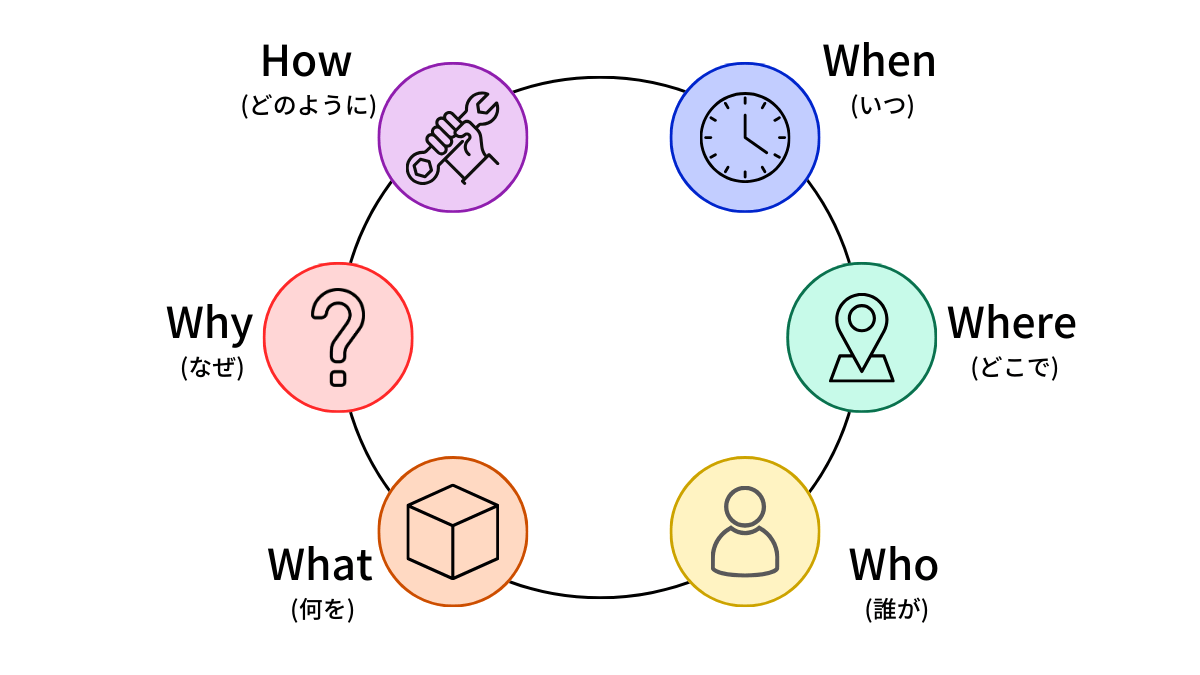

5W1Hとは、When・Where・Who・What・Why・Howの六つの問いで事実と発想を整理する基本フレームであり、もとは報道や問題解決で使われ、現在は企画・新規事業でも広く用いられる。新規事業で有用なのは、発想の抜け漏れを防ぎ、曖昧なアイデアを検証可能な設計に変換できるからである。

Whoで狙う顧客を特定し、When/Whereで利用シーンを確定し、Whatで提供価値を言語化し、Whyで解決の必然性を証明し、Howで実装手段と差別化の方向を示す。例えば在宅高齢者の移動支援を構想するなら、誰に・どの時間帯に・どの地域で・何を提供し・なぜ既存代替より優れるのか・どう届け収益化するかを順に詰めれば、KPIや検証仮説に落ちる。

5W1Hはチームの共通言語として論点を揃え、意思決定を速める効果も大きい。逆にこの視点を欠くと、ターゲットや課題が曖昧なまま進み実現性が低下する。

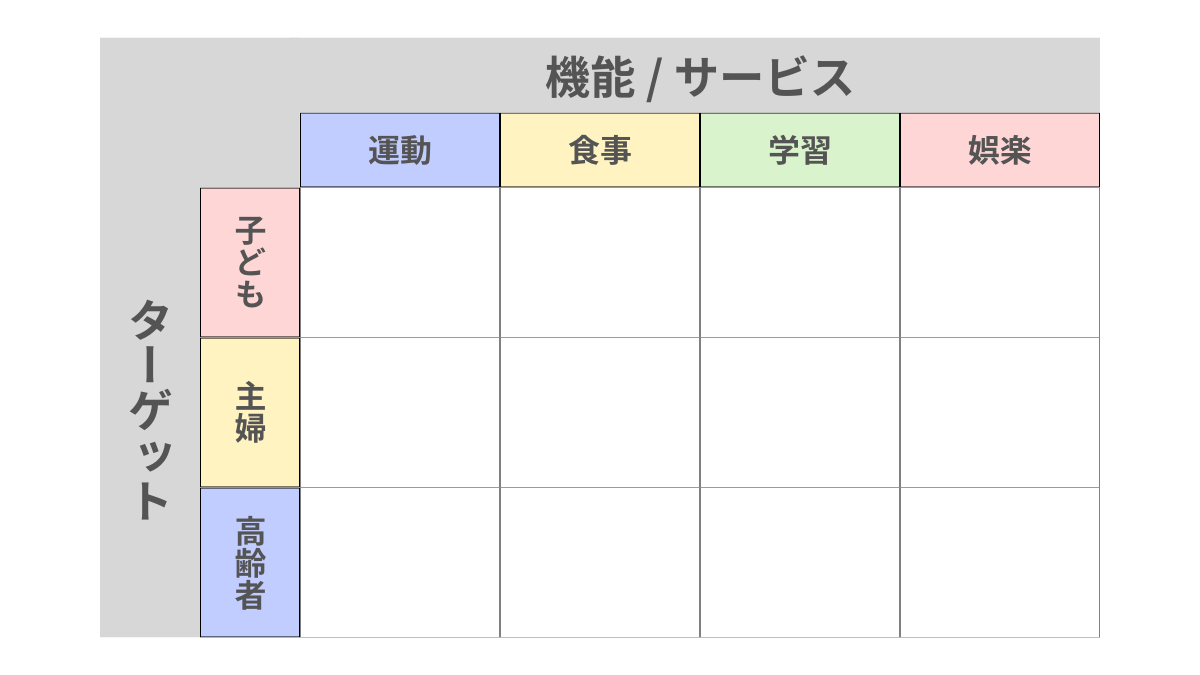

マトリックス法

マトリックス法とは、縦軸と横軸に異なる要素を設定し、その交点ごとに発想を展開するアイデア創出手法である。例えば、縦軸に顧客層、横軸にサービス機能を置けば「この顧客層にこの機能を提供すると何が生まれるか」という具体的な問いが立ち上がり、思考が自動的に促される。表形式を用いることで、頭の中だけでは浮かびにくい組み合わせを強制的に検討させる点が特徴である。

新規事業のアイデア出しにおいて有用とされる理由は、発想を体系的かつ網羅的に広げられるからである。人は自身の経験や関心に基づいて考えがちで、思考が偏りやすい。だがマトリックス法を使えば「既存市場×新技術」「BtoB×サブスクリプション」「高齢者層×デジタル」といった普段見逃しがちな組み合わせを可視化し、検討できる。

その結果、既存の延長では出にくい新しい切り口やアイデアに出会える可能性が高まる。また、チームで実施すれば、交点ごとに異なる専門性や視点が持ち寄られ、短時間で多様な案を生成できる。

KJ法

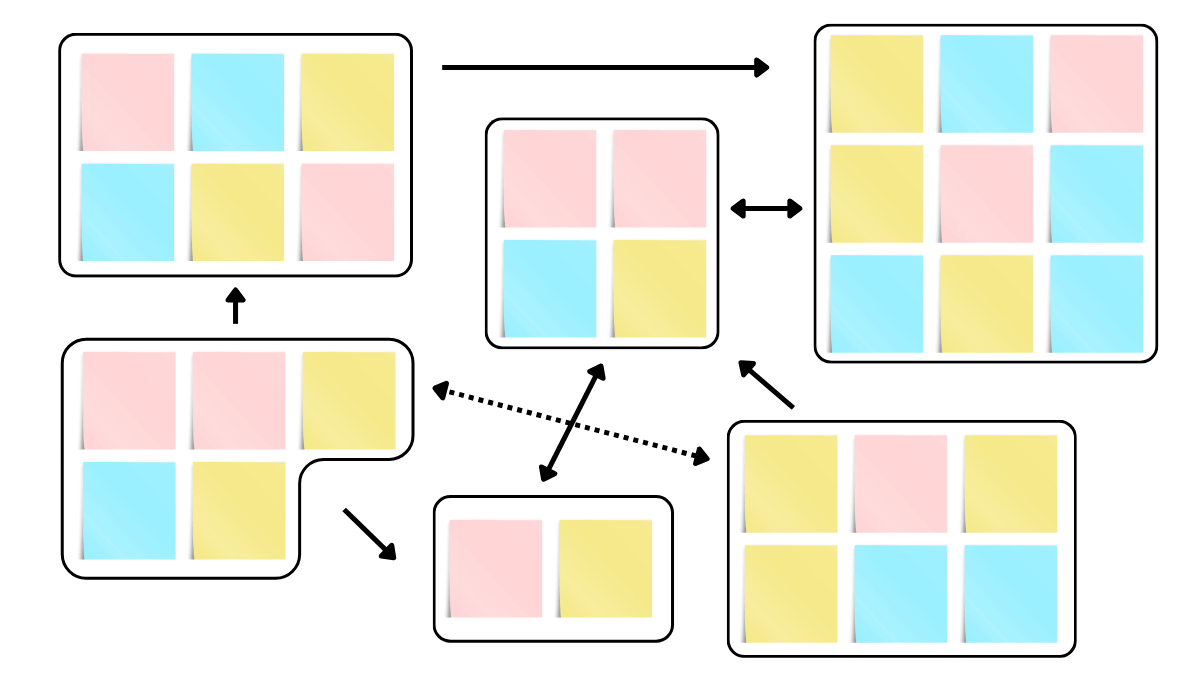

KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎が考案した発想・情報整理の手法で、大量の情報や意見をカードに書き出し、それらをグループ化・構造化していくことで新たな意味やアイデアを導き出す方法である。特徴は、論理的に整理するのではなく直感や連想を重視し、バラバラの情報を可視化して全体像を俯瞰できる点にある。これにより、関係性やパターンが見えやすくなり、思いがけない結論にたどり着ける。

新規事業のアイデア創出において有効とされるのは、顧客の声、市場データ、チームの意見など多様で雑多な情報が溢れているためである。KJ法を使えば、それらを一枚一枚カードに落とし込み、グループ化して再構成することで、潜在的な課題や新しい切り口を浮かび上がらせることができる。

特に正解のないテーマを扱う新規事業では、論理的分析だけでは行き詰まりやすい。その点、KJ法は一見無関係に思える要素の新しい関係性を発見する助けとなる。また、チーム全員がカードを扱いながら進めるため参加意識が高まり、共通理解が形成されやすいメリットもある。

マンダラート

マンダラートとは、日本のデザイナー今泉浩晃が考案した発想法で、中央にテーマを置く3×3の枠を起点に、周囲8マスへ関連要素を書き出し、さらに各マスを新たな中心として展開することで連想を連鎖させる手法である。拡張すれば9ブロック×各3×3の計81マスとなり、発想を体系的かつ網羅的に広げながら同時に整理できる点が特長だ。大谷翔平選手が高校時代に目標設定に用いた事例でも知られる。

新規事業では、中心を顧客課題に据え、周囲に解決案・必要資源・収益源・リスクなどを配置することで抜け漏れを防ぎ、具体的アクションに落とし込める。チームで用いれば各人のマスが相互に刺激し合い、多面的な案が迅速に生まれる。

マンダラート実践用のテンプレート(Excel形式)をご用意しました!

無料でご利用いただけますのでぜひご活用ください。

▶テンプレート(無料)をダウンロードする

新規事業に関するアイデア例10選

新規事業の発想を広げる参考として、当サイトが考えたユニークなアイデアを10個紹介する。なお、実現可能性は加味していないが、着想のヒントとして活用できるものもあるだろう。

デジタルツイン×葬祭

「デジタルツイン×葬祭」は、故人のSNS投稿・メール・日記・音声を生前同意のもと収集し、語彙や口調、価値観を学習した“デジタル人格”を生成・維持するアイデアだ。遺族が音声で語りかけ、思い出の写真やエピソードを検索し、会話できるといったものだ。

生前承諾・匿名化・改ざん防止・利用期限などの倫理設計は前提として必要だが、喪失の痛みを和らげ、故人の思い出や知恵などを家族に継ぐ新しい弔いの形になり得るのではないだろうか。

失敗事例×データベース

「失敗事例×データベース」は、企業のボツ企画や頓挫した実験、撤退プロジェクトを匿名で、業界・技術・失敗要因・KPI推移などのメタデータとセットで販売するアイデアだ。R&D、プロダクトマネージャー、VC、コンサル、品質保証部門が主な利用者で、重複投資の回避やフェイルファストの設計に直結するといったものだ。

編集チームと学術機関が妥当性を査読し、機密はゼロトラストのデータルームで保護するなどの品質保証も必要だが、失敗から学ぶ文化を市場横断で可視化する新しいインフラになり得るのではないだろうか。

次世代センサー×監視カメラ

「次世代センサー×監視カメラ」は、映像と心拍・体温・姿勢を非接触で測るセンサーを一体化し、転倒前のふらつきや興奮状態、異常な滞留・徘徊といった「不自然な挙動」を自動検知して現場に通知するといったアイデアだ。

商業施設や駅、工場、病院・高齢者施設、深夜営業店に需要が見込め、事故予防や暴力行為の未然防止、見守りの省人化に効くだろう。安全性を高めつつプライバシーにも配慮した「攻めと守りの両立」はどうだろうか。

無人島×サブスクリプション

「無人島×サブスクリプション」は、企業研修や社員合宿向けに月額で特定の小島の占有利用枠と運営一式を提供するというアイデアだ。予約カレンダーで年間の利用回数・人数上限・宿泊日数を確保し、現地の維持管理は桟橋やトレイル、衛生設備の保守、太陽光発電と蓄電、簡易淡水化、廃棄物回収、植生回復まで代行するといったものだ。

体験プログラムとしてサバイバル演習、チームビルディング、デジタルデトックス、ESG学習や地元漁協との共同作業を組み合わせ、学習効果を可視化するレポートを提供する。人材開発部門、コンサルやスタートアップの合宿、クリエイティブ職のオフサイトに需要が見込めるだけでなく、定額で非日常の学び場を自社資産のように使う発想はどうだろうか。

余剰設備×シェアリング

「余剰設備×シェアリング」は、稼働していないCNC、3Dプリンタ、X線CTやCMMなどを時間貸しするアイデアだ。設備保有企業は仕様や加工範囲、設置場所、オペレーター有無、料金と空き時間を登録し、利用企業は審査後に予約・決済するといったものだ。

NDAテンプレート、データ持込ルール、賠償保険、遠隔監視ログ、校正証明、搬入出や治具手配といった一定のルールかは必要だが、試作を急ぐハード系スタートアップ、大学・研究機関、繁忙期のOEM、中小の品質検証に見込めるだろう。運営は手数料とサブスクで収益化し、所有側は稼働率とROAを高め、利用側はCAPEXゼロで先端設備にアクセスできる。こんな工場版のAirbnbはどうだろうか。

新規事業のアイディア創出を実現するための重要な視点とは?

▶︎解説資料のダウンロードはこちらから

宇宙ゴミ×リサイクル

「宇宙ゴミ×リサイクル」は、地球の周りに漂う使われなくなった人工衛星や破片を回収し、それを宇宙空間で加工し直して再利用するというアイデアだ。現在、宇宙開発の進展に伴いデブリ(宇宙ゴミ)は増え続け、衝突リスクや運用コストの増大が大きな課題になっている。

そこで、単にゴミを除去するだけでなく、その場で資源化し、宇宙ステーションや人工衛星の部品として使えるようにすれば、補給や打ち上げの負担を大幅に減らせる可能性があるといったものだ。例えば、回収した金属を溶かしてパネルや骨組みに成形し、すぐに組み立てに活用できれば「宇宙で資源を循環させる仕組み」が実現する。宇宙版リサイクル工場とも言える仕組みで、環境対策と産業発展を両立するのはどうだろうか。

廃墟×リサイクル

「廃墟×リサイクル」は、空き家や廃工場を不動産として活用せず、分解して出た建材を規格品として流通させるアイデアだ。現地査定で回収価値を見極め、解体時に梁・床材・窓枠・配管・機械部品を選別、洗浄・乾燥・殺菌を経て寸法や強度を表示し、オンラインで販売するといったものだ。

所有者や自治体は廃棄費用の圧縮と売却益が得られ、解体業者は新たな収益源に、工務店やDIY層、舞台美術は手頃で味のある材料を確保できるだろう。アスベスト検査や由来の記録で安全とトレーサビリティの担保が必要だが、地域の空き家問題、廃材の焼却・埋立削減、建材高騰への対策を同時に進める循環の仕組みとしてどうだろうか。

量子コンピューター×物流・設計

「量子コンピューター×物流・設計」は、量子計算の高速な処理能力を活かして、部品調達や配送ルートを瞬時に最適化するといったアイデアだ。従来のシステムでは、渋滞状況や在庫変動、突発的なトラブルなど複雑な条件を組み合わせて最適解を出すには時間がかかるが、量子コンピュータを活用すれば、数秒で無数のパターンを計算し、最短時間や最低コストを導き出せるはずだ。

例えば製造業では、数千点に及ぶ部品調達先や輸送手段を組み合わせ、納期を守りながらコストを削減できる。物流業界では、配達ドライバーごとにリアルタイムでルートを再計算し、燃料費を抑えつつ遅延を防ぐことが可能になるといったものだ。こうした仕組みはサプライチェーン全体の効率化や環境負荷低減にもつながり、産業の競争力を大きく高める可能性があるのではないだろうか。

自動運転×ホテル・オフィス

「自動運転×ホテル・オフィス」は、自動運転EVを客室や会議室、簡易診療室に変えるアイデアだ。アプリ予約で迎車し、走行中も停車中も滞在可能。室内は可動ベッドやシャワーユニット、可動デスクと大型モニター、防音、高出力電源、衛生設備、専用通信を備えるといったものだ。

出張者の移動時間の有効化、空港乗継の仮眠、イベント運営の控室などに需要が見込めるだろう。安全性や都市規制、駐停車枠の確保といった課題はあるが、移動を宿泊・業務サービスへ拡張する発想はどうだろうか。

ロボット×メンタルケア

「ロボット×メンタルケア」は、対話・散歩・趣味相手を務める屋内外対応の相棒ロボットを月額で提供するといったアイデアだ。音声や表情などからパートナーの体調を管理し、服薬や通院、軽微な運動を支援するといったものだ。

散歩は自律走行と見守り機能で同伴し、将棋や園芸、歌などのアクティビティを提案して認知刺激にも寄与する。転倒や長時間の無反応を検知すると家族や病院へ通知し、必要時はオンライン相談につなぐのもいいだろう。高齢者だけでなく在宅勤務者のメンタル維持や療養中のリハビリ伴走にも使えるのではないだろうか。

アイデア創出に必要なのは定期的なインプット

新規事業のアイデアは、斬新であるだけでは不十分であり、顧客の課題を解決し、持続的に収益を生み出せる市場性を備えて初めて実効性を持つ。したがって、アイデア出しの段階から多角的な視点で検討し、既存の業界常識を越えた発想につなげることが重要である。

特に、競合動向や異業種の取り組み、海外での新しい事例などを広く収集・分析することで、自社の強みを新しい形で応用する可能性が見えてくる。とはいえ、膨大な情報を個人やチームが手作業で整理するのは限界がある。そこで役立つのが、当社が提供する情報収集ツールAconnectである。

自然言語処理と生成AIを活用し、社内外のテキストデータを自動で収集・要約・整理することで、市場動向や業界ニュース、競合情報を一元的に管理できる。迅速な検索と分析が可能になり、新規事業アイデアの創出を大幅に効率化できるだろう。アイデア出しを強化したいと考えている方は、ぜひ資料をダウンロードして活用してほしい。