KJ法とは、多様な意見や情報を整理し、新しい発想や課題解決につなげるために開発された手法である。会議やプロジェクトにおいてアイデアが膨大に出された場合、それを個人やチームで的確に整理するのは容易ではない。

KJ法はカードに書き出した情報をグループ化し、全体の関係性を見える化することで、現状の問題を把握しやすくし、次のアクションを導きやすくする点が特徴である。特に新規事業や商品開発、研究開発など、複雑な課題に直面する場面で効果を発揮する。

本記事ではKJ法の概要や進め方、実践する際のメリットやデメリットをわかりやすく解説する。KJ法を正しく理解し取り入れることで、チーム全体の思考を整理し、創造的で効率的な成果を生み出せるだろう。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

目次

KJ法とは?概要と由来

KJ法とは、東京工業大学名誉教授で文化人類学者である川喜田二郎が著書『発想法』(1967年)で体系化した、断片情報を統合する整理・発想技法である。付箋やカードに観察事実や意見を書き出し、類似性でまとめ、グループにラベルを付し、関係を図解し、最後に文章化する。

もとは民族誌の膨大な記録整理のために生まれたが、整理の過程で洞察が得られるため、研究開発や商品企画、業務改善などのアイデア創出にも広く応用されている。名称は考案者のイニシャルK・Jに由来する。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

KJ法に欠かせないブレインストーミングとは

KJ法を説明する際に、ブレインストーミングについて触れておきたい。ブレインストーミングとは、アレックス・F・オズボーンが提唱した、複数人で特定のテーマに対して自由にアイデアを出し合う創造的技法である。他の人が出したアイデアや意見に対し、批判をせず、自由に発想し、量を重視し、他者の意見に結合・連想することを基本原則とする。

KJ法はこのブレインストーミングで生まれた多様なアイデアを素材としてカードや付箋に一つずつ記入し、類似性や関連性でグループ化、ラベリング、図解化することで、単なるアイデアの寄せ集めを超えて問題の本質を明らかにし、新しい発想や戦略を導くことが可能となる。

KJ法のメリット

KJ法には、発想を広げたり整理したりするといった、新規事業や研究開発ないしは既存事業の成長につながるメリットがある。

多様なアイデアを可視化できる

1つ目のKJ法のメリットは、多様なアイデアを可視化できる点にある。参加者が自由に出した意見を一枚のカードに書き、壁やオンラインボードに並べることで、普段は議事録の片隅に埋もれがちな小さな気づきや異なる視点が等価に現れる。

例えば、開発・営業・現場保守のメモが同じ面に並ぶと、どの視点が多いかや珍しい着眼がどこにあるかをひと目で確認できる。カード右下に発言者名や出典を記す運用にすれば、後から詳細をたどる手掛かりも残る。見える形にすること自体が、検討の起点を明確にする効果をもたらす。

複雑な情報を整理・構造化できる

KJ法の2つ目のメリットは、複雑な情報を整理・構造化できる点にある。断片をカード化し、類似性・因果・時間軸といった観点でグルーピングしたり、上位カテゴリと下位項目の階層を組み、重複や抜けを点検したりすることで、混乱しやすいテーマでも全体像を捉えやすくなる。

例えば、顧客満足度低下の要因検討では、問い合わせログ、品質データ、納期記録を分類し、共通要素と固有要素を区別する。関係線や頻度の注記を加えれば、構造や影響範囲が明確化し、分析手順や報告書の章立ても設計しやすくなる。

発想の広がりを促す

意見を書いたカードを手で並べ替え、距離を近づけたり離したりして関係性を試す過程で、新しい組み合わせや連想を連鎖的に生む点もメリットの1つである。

例えば「返品理由=サイズ不一致」と「購入動機=限定色」を近接させれば、試着キット同梱や限定色のサイズ交換優遇といった具体案に飛躍できる。一度決めた配置に固執せず、あえてシャッフルして異質な要素同士をぶつけることで、ペア化から三者結合、逆転発想へと連想が拡張し、従来の枠を超える斬新なアイデアを生み出せるのである。

参加者間の共通理解とチームワークが醸成できる

KJ法は、参加者間の共通理解とチームワークを醸成できる点もメリットになるだろう。カードに記入されたアイデアを皆で確認しながら整理していく過程では、各自の考え方や視点の違いが明らかになり、それを議論の中で調整していくことになる。

例えば「顧客不満」と「商品改善案」をどう結びつけるかといった場面で、異なる意見が出ても、カードを基にした客観的な材料があるため合意形成が進めやすい。このプロセスは単にアイデアをまとめるだけでなく、参加者同士の信頼関係を築き、協力体制を強化する効果も持つ。その結果、プロジェクト全体の推進力やチームの一体感が高まる。

問題の本質を発見できる

最後に、表面的な意見でも分類・統合する過程で、背後にある根本課題やテーマの核心が明確になる点もメリットである。例えばECの不満が「梱包が破れていた」「到着が遅い」「サイズが合わない」と散在していても、束ねて精査すると「繁忙期における検品品質の低下」や「サイズ指標の不一致」といった原因に収束する。

そこから検品工程の強化、配送ピークの平準化、サイズ基準の統一など次のアクションが具体化し、議論が実行に直結するのが利点だ。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

KJ法のデメリット

KJ法には効果的な側面が多い一方で、参加者にアイデアの質が左右されやすい点や実施に労力がかかる点など注意すべきデメリットがある。

アイデアが参加者に依存する

KJ法のデメリットの一つは、アイデアが参加者に大きく依存する点である。例えば、開発部門だけで実施した場合、技術や機能面に偏った意見が多く出る一方で、利用者の体験や販売現場のニーズといった観点が不足する可能性がある。

逆に営業やマーケティング部門のみで行えば、顧客志向の意見は豊富に出るが、技術的実現性が欠けやすい。つまり、参加者の背景によってアイデアの方向性や幅が制限され、全体像を捉えるうえで偏りが生じやすいのだ。多様な視点を取り入れる工夫や多部署を巻き込んで実施するといった取り組みが必要となる。

情報の整理とアイデア創出に手間がかかる

もう一方のデメリットとして、情報の整理とアイデア創出に手間がかかる点がある。KJ法はできるだけ多くのアイデアを出すことが前提となるため、無関係に思える意見や小さな気づきも含めて数を積み重ねることが求められる。

しかし、出されたアイデアが多ければ多いほど、カード化やグルーピング、関連性の把握といった整理作業に多大な時間と労力を要するのが実情だ。整理の過程で議論が深まるという利点はあるものの、参加者や記録係に負担がかかるため、時間配分や効率化の工夫が不可欠である。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

ブレインストーミングのやり方と4つのルール

ここからはKJ法のやり方を解説する前に、KJ法で重要なブレインストーミングのやり方を紹介する。ブレインストーミングを効果的に行うには、正しいやり方の理解とルールの遵守が欠かせない。

ブレインストーミングのやり方

ブレインストーミングの進め方は、まずテーマと制限時間を定め、司会と記録係を各1名選出する。司会は発言順を固定し、指名されたら必ず何かを述べることを明確に伝える。特になしや前者と同じは不可とし、他者の繰り返しは避ける。

発言は一度に複数でもよく、最低3巡行うことを推奨する。記録係は発言ごとにカードへ要点を「一行見出し」で簡潔に記し、右下に発言者名を記載する。全発言後、各カードに対して短い質疑応答で前提や条件を掘り下げ、追加の着想を引き出す。

- テーマと制限時間を設定し、司会と記録係を各1名選出する

- 司会が発言順を決め、指名された者は必ず何かを発言する

- 「特になし」「同じ意見」などの繰り返しは禁止

- 発言は一度に複数でもよく、最低3巡行う

- 記録係は発言内容をカードに簡潔に記録し、発言者名を添える

- 終了後、カードごとに質疑応答を行い追加のアイデアを引き出す

続いて、ブレインストーミングを進める上で、遵守すべきルールを解説する。

ルール① アイデアを批判しない

1つ目のルールは「アイデアを批判しない」ことだ。具体的には、出された意見をその場で否定したり、欠点を指摘したりしないという基本姿勢を指す。批判が入ると提案者が萎縮し、他の参加者も意見を出しにくくなり、自由な発想が阻害される。

ブレインストーミングの目的は、多様で自由なアイデアを数多く引き出すことにあるため、まずは安心して発言できる雰囲気をつくることが最優先である。例えば「そのアイデアは現実的ではない」と言われれば、会話の流れはすぐに停滞してしまう。

批判や改善点の指摘は、すべてのアイデアを出し尽くした後の検討段階で行うのが適切であり、そのプロセスを守ることで創造性が最大限に発揮される。

ルール② 自由に発想する

2つ目のルールは「自由に発想する」ことだ。これは、どんなアイデアであっても歓迎する姿勢を持つことを意味する。一見すると突拍子もなく実現不可能に思える提案でも、その自由な発想が他の意見と組み合わさることで、新しい価値や独創的な解決策につながる場合が多い。

例えば「空を飛ぶ自動車を作る」といった非現実的なアイデアであっても、そこから「移動時間を短縮する技術が必要」という具体的な方向性が見えることがある。参加者全員が安心して奇抜な意見を出せる環境を整えることで、発想の幅は大きく広がるため、最初から現実性を求めず、自由に意見を述べ合う姿勢がブレインストーミングの成果を最大化する鍵である。

ルール③ アイデアを結合・連想する

3つ目のルールは「アイデアを結合・連想する」ことだ。具体的には、出された意見を単独で終わらせず、他者のアイデアと組み合わせたり関連づけたりすることで新しい発想を生み出すことを指す。単なる羅列ではなく、共有されたアイデア同士を議論しながら磨き上げる過程で、より実現性の高い解決策や意外な視点が浮かび上がることが多い。

例えば、ある人が「環境に優しい包装材」と発言し、別の人が「リサイクル技術の活用」と補足すれば、それらが結合して新しいエコ包装のアイデアが生まれるような流れである。他者の意見を受け入れ、互いに触発し合う姿勢が、創造性を引き出す。

ルール④ 質よりも量を意識する

4つ目のルールは「質よりも量を意識する」ことだ。これは、優れたアイデアを出そうと身構えるのではなく、とにかく多くのアイデアを出すことに集中する姿勢を指す。アイデアの採用や完成度を意識すると参加者は発言を控えがちになるが、数を出すことを目的にすれば自由な発想が生まれやすくなる。

多様な意見が出揃うことで議論が広がり、他の参加者がそれらを組み合わせたり発展させたりする中で質も自然に高まっていく。また、数多くのアイデアを出す経験は参加者のアウトプット思考を鍛え、個々の発想力向上にもつながる。したがって、最初の段階では質にこだわらず量を意識することが重要だといえる。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

KJ法のやり方・手順

ここからは、KJ法の具体的な進め方について解説していく。

アイデアを書き出す

KJ法の最初のステップは、出された意見やアイデアを簡潔にまとめて書き出すことである。ここではアイデアを深く検討する必要はなく、誰が見ても内容が理解できるように整理しておくことが重要だ。具体的には、カードや付箋で1アイデアにつき1枚ずつ書き出し、文章ではなく短いフレーズや見出し風にまとめると扱いやすい。例えば「新製品の販路拡大」や「若年層への広告戦略」といった具合である。

こうして情報を可視化することで、後の整理や分析の基盤が整い、複数の参加者が同じ情報を共有しやすくなる。なお、すでにブレインストーミングで付箋に書かれたものがある場合は、そのまま流用すると良いだろう。

アイデアをグルーピングする

続いてのステップは、アイデアをグルーピング(情報の整理と分類)である。アイデアをグルーピングする段階では、カードを見渡し、目的・対象・原因・時系列など共通の観点で近いもの同士を寄せ、小さな束を作る。また、束同士の重なりを確認して統合し、上位のまとまりへ昇格させる。

各まとまりには一読・一目で意図が伝わる短い単語でラベルを付け、重複カードは代表に集約する。例えばEC改善なら、「配送」「サイトUX」「返品」「プロモーション」と小分類を作り、それらを「オペレーション」「マーケティング」といった上位に束ねる。判断に迷うカードは仮置きとし、後で再検討できるよう印を残すのがよい。

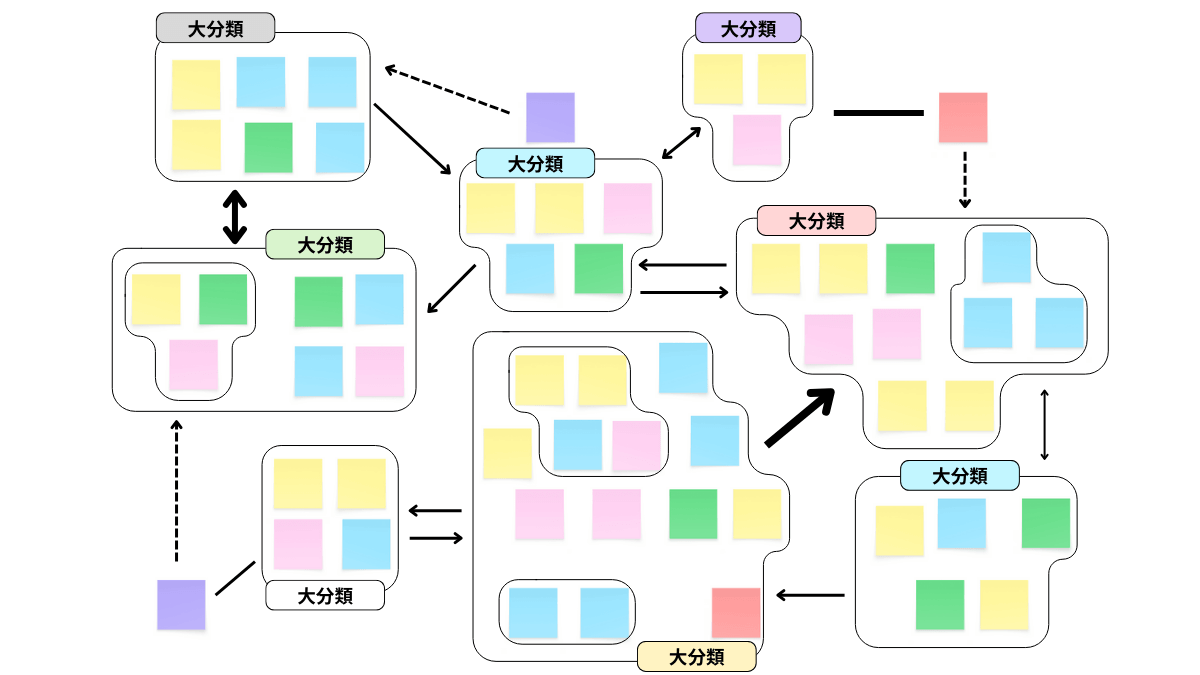

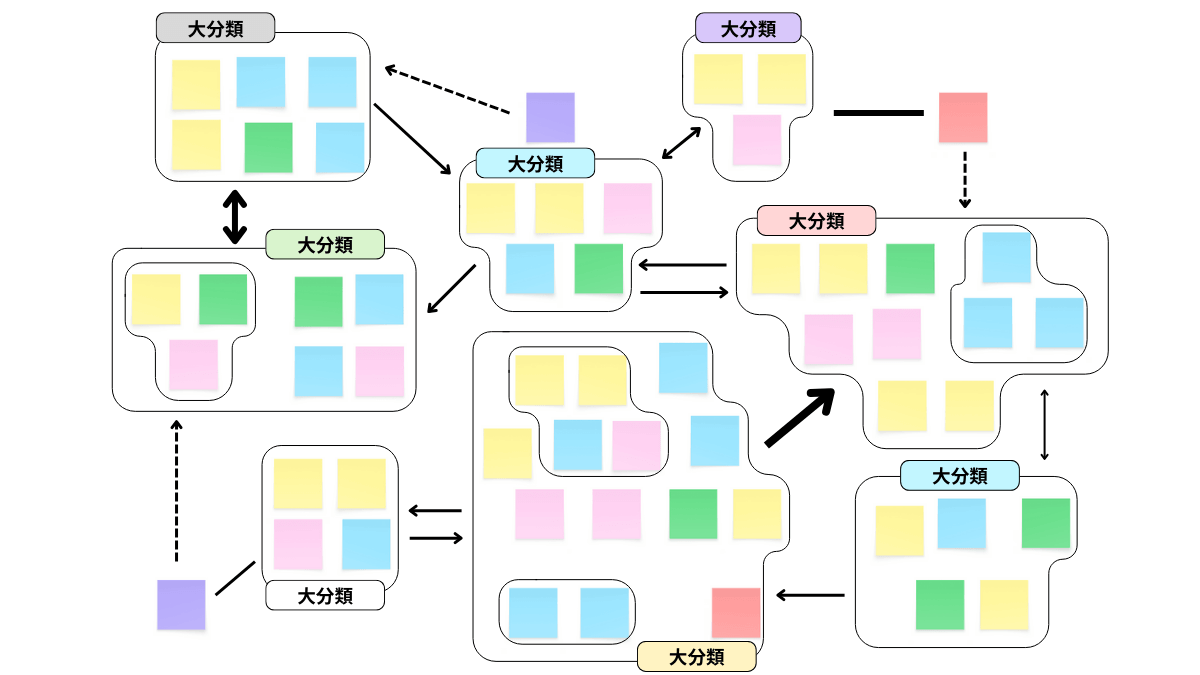

関係性を図解化する

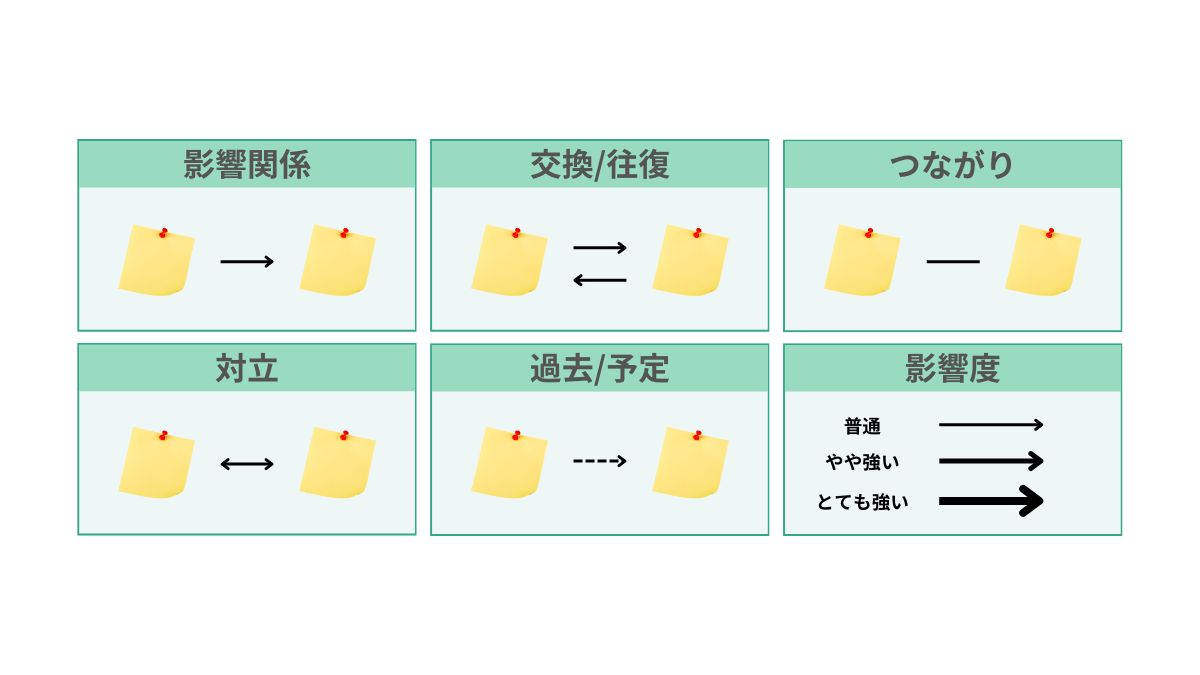

次は、各グループの関係性を図解化する段階である。関係性を図解化する段階では、整理済みのグループをデスクやオンラインボード上に配置し、関連が強いものは近く、弱いものは離して置く。また、因果・影響は単方向矢印(→)、相互関係は双方向矢印(⇄)、対立は両矢印(↔︎)、過去や予定は破線矢印などを使って表す。なお、影響度の強弱は線の太さで表すと判別しやすい。

配置や矢印は数度見直し、矛盾や抜けを点検しながら関係の骨格を固めることが重要である。この過程を通して、一目で構図が読み取れる図を目指すことで、ボトルネックや影響範囲が大きい箇所が直感的に把握できる。

全体を文章化する

図解化が完了したら、各グループとカード間の関係を文章化する段階となる。その際は、これまでの過程を反映させるため、カードに記された文言や単語などをできる限り用いることがポイントである。関連性を文章化するときは、カード同士の関連などを見てきた細かな視点から、広く全体を見渡す視点へ切り替える必要がある。

文章化の過程で、グループの優先順位や内容、関連性について議論を重ねたり、アイデア同士を結ぶための補足的な言葉を考えることで、アイデアが洗練され、新たな考えや視点が生まれる。この段階は新たなアイデアを発見する上で非常に重要なステップであり、文章化の工程を丁寧に行うことがとても重要だ。

KJ法を行う際に注意すべきこと

最後に、KJ法を行う際に注意すべき3つポイントを紹介する。

参加者の同意を得て進める

KJ法を行う際には、参加者全員の同意を得ながら進めることが重要である。司会や発言が多い人の意見に引っ張られると、先入観や偏りが生じやすく、他の参加者から貴重な意見が出にくくなる恐れがある。そのため、一人の考えに依存せず、多様な視点を取り入れる姿勢が欠かせない。

議論の場では、少数派の意見も含めて全員が発言しやすい雰囲気をつくり、十分に話し合いを行うことが求められる。そして、最終的に参加者全員が理解し、納得できる状態まで合意形成を図ることが重要だ。

無理にグループ分けしない

KJ法でアイデアを整理する際には、無理にグループ分けをしないことが大切である。出されたアイデアの中には、どのグループにも適さないものが存在する場合があるが、それを無理に分類してしまうと本来の価値が損なわれることがある。

グルーピングされないアイデアは、既存の枠組みに当てはまらない新規性の高い発想や、今後の検討において重要なヒントとなる可能性が高い。したがって、分類不能なアイデアは独立した状態のまま残しておく方が望ましい。独立したアイデアとして扱うことで、将来的な議論の中で革新的な視点や新しい解決策へとつながる場合があり、KJ法の効果をより高めることができる。

文章化まで行う

KJ法は、グルーピングや図解化の段階で情報が整理されたように見えるため、その時点で満足して終えてしまうことが多い。しかし、それでは表面的な整理にとどまり、実際の課題解決や新たな発想にはつながりにくいため、カードの内容や図解で得られた関係性を文章としてまとめることが重要である。

文章化する過程では、曖昧だった関係性やアイデアの位置づけがより明確になり、具体的な行動指針や解決策を導き出しやすくなる。さらに、文章という形で残すことで、後から見返した際にも再現性を持って理解でき、組織内での共有や次のプロジェクトへの応用にも役立つ。

新規事業のアイデアは3つのステップで考える!

市場と結びつけて考えるためのポイントを解説!

▶️解説資料のダウンロードはこちらから

KJ法に役立つツール

KJ法では参加者が1箇所に集まり、対面と実際の付箋などを利用して進める方法があるが、最近ではリモートワークなども主流となっているため、オンラインでも行えるサービスを紹介する。

miro

Miroは、米国サンフランシスコに本社を置くMiro社が提供するオンラインホワイトボードツールである。無限に広がるキャンバス上に付箋や図形を配置し、リアルタイムで複数人が同時に作業できることが特徴だ。

ブレインストーミングやKJ法のように多様なアイデアを集約・整理する用途に適しており、アイデアの可視化や構造化を直感的に進められる。さらに、AI機能を用いた要約や自動的な図式化機能も搭載されており、情報整理の効率化に寄与する。

クラウドベースのサービスであるため、場所や時間に縛られずに参加でき、リモート環境でもチーム全員が同じボードを見ながら議論や合意形成を進められる点が大きな強みである。

Lucidchart

Lucidchartは、米国ユタ州に本社を構えるLucid Software社が提供するクラウド型のビジュアルコラボレーションツールである。フローチャートやマインドマップ、付箋風ノートを利用してアイデアを図式化できるため、KJ法における情報整理や関係性の把握に適している。

複数人が同時に編集できるリアルタイム共同作業機能を備えており、地理的に離れたメンバーともスムーズに意見交換が可能だ。直感的な操作でアイデアを線や箱で結び、グループ化することができ、議論の流れを視覚的に共有できる点が強みである。

またGoogle WorkspaceやMicrosoft Officeなど外部ツールとの連携機能もあり、既存の業務環境に組み込みやすい点でも活用範囲が広い。

canva

Canvaは、オーストラリアのシドニーに本社を置くCanva社が提供するオンラインデザインプラットフォームである。主にプレゼンテーションやSNS投稿、ポスターなどのビジュアル制作に利用されているが、KJ法やブレインストーミングにも応用可能だ。

自由に配置できるテキストボックスを付箋のように活用し、アイデアを並べたりグループ化したりすることで、関係性を視覚的に整理できる。直感的なドラッグ&ドロップ操作で作業が進められるため、専門的なスキルを持たないメンバーでも使いやすいのが特徴である。

また、複数人でのリアルタイム共同編集機能を備えており、離れた場所にいる参加者同士でも同じキャンバス上で同時に作業が可能であるため、議論を可視化しながら合意形成を行う場面でも効果的に活用できる。

まとめ

KJ法では、情報を一度可視化し、関連性を見出すことで、これまで見えにくかった課題や新しい発想の糸口を見つけることができる。単なる整理術にとどまらず、チームでの議論を深め、合意形成を図りながら本質的な問題を明らかにする点が大きな特徴である。

ブレインストーミングで出た多様なアイデアを基に、新たな組み合わせや視点を生み出すことも可能であり、創造的な問題解決の場に適している。KJ法を活用すれば、アイデアの量と質の両方を高め、より実効性のある解決策を導き出せるだろう。