膨大な情報が溢れる現代では、必要な情報を正確かつ効率的に入手し活用することがビジネスや学習において欠かせない。必要な情報を的確かつ迅速に収集できれば、業務効率や意思決定の精度は飛躍的に高まる。

しかし、目的や活用方法を明確にせずに情報を集めても、時間や労力を浪費し、成果につながらないことも多い。情報収集ツールは、インターネットや社内外の膨大なデータから必要な情報を抽出・整理・共有するプロセスを支援し、その質とスピードを向上させる。

本記事では、情報収集ツールの基本的な機能や種類、選び方のポイントだけでなく、当サイトが厳選した情報収集ツール13選を紹介する。情報収集ツールの検討や比較をしている方や情報活用の質を高めたい方には、ぜひご一読いただきたい。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

目次

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

情報収集ツールとは?

情報収集ツールとは、必要な情報を効率的かつ正確に集めるためのソフトウェアやサービスの総称である。インターネット上の膨大なデータや社内に蓄積された情報から、必要な内容を素早く探し出し、整理して活用しやすい形にする役割を持つ。

例えば、最新ニュースを自動で集めるGoogleアラート、特定分野の専門記事をまとめて読めるFeedly、SNS上の話題を追跡できるツールなどが挙げられる。従来は手作業で行っていた情報の検索や収集を自動化できるため、短時間で多くの情報にアクセスできる点が特徴である。さらに、ビジネス分野では市場動向の把握や競合分析、学習や調査の分野では効率的なリサーチにも活用されている。

情報収集ツールは単に情報を集めるだけでなく、その後の分析や意思決定の基盤を支える存在である。

情報収集ツールの主な機能

情報収集ツールには、効率的に必要な情報を見つけ出し活用するための多彩な機能が備わっている。ここでは、検索精度の向上や情報整理、最新情報の取得を実現する5つの代表的な機能を紹介する。

キーワード検索機能

キーワード検索機能は、関心テーマを語句で指定し、膨大な記事・論文・SNS投稿から該当情報を瞬時に抽出する中核機能だ。フレーズ一致(" ")、論理演算子(AND/OR/NOT)、前方一致に対応し、表記揺れや同義語を自動で正規化する。また、タイプミス許容や形態素解析により取りこぼしを抑え、関連度の高い順に結果を提示する。

例えば「生成AI AND 導入事例 AND 製造業」「"全固体電池" NOT リチウム」「site:go.jp 調達」のように狙った情報に素早く到達できる。

フィルタリング機能

フィルタリング機能は、収集した大量の情報から必要なものだけを抽出し、不要な情報を除外するための機能だ。日付や発信元、地域、言語、ジャンル、媒体種別など多様な条件で絞り込みが可能で、目的に合った情報へ素早くアクセスできる。

例えば、市場調査では、直近3か月以内の国内ニュースだけを抽出したり、特定企業名を含む記事のみを表示したりできる。さらに、事前に設定した条件で自動的に新着情報をフィルタリングすることで、日々の確認作業の効率化にもつながる。

レコメンド機能

レコメンド機能は、ユーザーの興味や過去の閲覧履歴、検索キーワード、保存した記事などの行動データを分析し、関連性の高い情報を自動的に提案する機能だ。これにより、自分では探しきれなかった有用な情報や、新たな視点をもたらす記事に出会える可能性が高まる。

例えば、特定の業界ニュースを頻繁に閲覧している場合、その分野の最新動向や関連する専門家の発信内容が優先的に表示される。さらにAIを活用した高度なレコメンド機能では、潜在的な関心分野を推測し、まだ検索していないテーマの情報も提示できる。

レポート作成機能

レポート作成機能は、収集した情報を整理・分析し、見やすい形式でまとめる機能だ。単なる情報の羅列ではなく、重要なポイントや傾向、数値データなどを抽出し、グラフや表を交えて視覚的に分かりやすく提示できる。これにより、膨大な情報から意思決定に必要な要素を短時間で把握できるようになる。

例えば、市場調査では、ニュース記事や統計データを自動的に集約し、期間別の動向や競合比較を一目で確認できるレポートが生成される。さらに、定期的にレポート出力機能を活用すれば、週次や月次での進捗確認やトレンド分析も容易になる。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

速報や通知機能

速報や通知機能は、関心のあるテーマやキーワードに関連する最新情報をリアルタイムまたは指定した頻度で知らせてくれる機能だ。これにより、重要なニュースや業界動向、競合の動きなどをタイムリーに把握でき、意思決定や対応の遅れを防ぐことができる。

例えば、新製品発表や規制変更などの情報を即座に受け取れば、営業戦略や広報対応を迅速に行える。通知はメールやアプリのプッシュ、チャットツールなどで配信され、場所や時間を問わず情報にアクセスできる点も利便性が高い。

主な情報収集ツールの種類

一口に情報収集ツールといっても、さまざまな種類が存在する。ここでは、代表的な4つの情報収集ツールを紹介したい。

スクレイピングツール

スクレイピングツールとは、WebページのHTMLや公開APIを機械的に読み取り、必要なデータを自動で収集、整形するソフトウェアである。価格比較サイト向けの商品価格、求人票の募集条件、ニュース見出しやSNS投稿などをCSVやデータベースに蓄積し、定期実行で最新情報を保てる点が強みだ。

一方で、サイト構造の変更で動作が崩れやすく保守負荷が高まることや取得データの正確性検証が欠かせないこと、過度なアクセスはサーバー負荷や規約違反になり得ることが課題である。法令・著作権・robots.txtを順守し、提供されている公式APIがあればそちらを優先する運用が望ましい。

ナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメントツールとは、社内に蓄積された業務ノウハウや事例、ドキュメント、議事録などを一元管理し、必要な人が必要なときに活用できるようにするためのシステムである。検索やタグ付け、アクセス権限の管理により情報共有が効率化され、組織内の知識が属人化せず活用されやすくなる点が大きなメリットである。

一方で、外部のニュースや市場動向など社外情報の収集には不向きであり、別の情報収集手段と併用する必要がある。また、情報が更新されないと誤った内容が共有される恐れがあり、運用ルールや管理体制の整備が不可欠だ。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

データ分析・管理ツール

データ分析・管理ツールとは、SNSや企業情報データベースなど、特定分野の膨大な情報を効率的に収集・整理・分析するためのシステムである。SNS分析ツールでは、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどに投稿されたユーザーの意見や感想を自動収集し、リアルなニーズや市場の反応を把握できる。

一方、企業情報データベースは企業の詳細なプロフィールや財務情報の収集に特化しており、ニュースや時事情報の取得には向かないため、目的に応じた併用が求められる。

RSSリーダー

RSSリーダーとは、WEBサイトが配信する更新情報(RSSフィード)を自動的に取得し、一つの画面でまとめて閲覧できるツールやアプリである。ニュースサイトやブログ、企業のプレスリリースなど複数の情報源を効率的にチェックでき、サイトを個別に訪問する手間を省けるのが大きな利点だ。

更新情報は時系列で表示されるため、最新情報の見落としを防げるほか、自分の関心分野に合わせて購読先を自由に選べる柔軟性もある。一方で、配信元がRSSに対応していない場合は登録できず、全文ではなく要約のみ表示される場合もあるため、詳細な情報を得るにはリンク先を開く必要がある。また、情報が自動的に大量に流れ込むため、整理や取捨選択を怠ると情報過多になりやすい点にも注意が必要だ。

情報収集ツールを選ぶ際のポイント

情報収集ツールを選ぶ際には、目的に合った機能を持つものを見極めることが重要である。以下では、特に注目すべき5つのポイントを紹介する。

情報の量と質

情報収集ツールを選ぶ際に最も重視すべき要素の一つが情報の量と質である。量とは、幅広く多様な情報を収集できるかどうかを意味し、特に専門性の高い業務においては特許や論文といった深い情報を扱えるかが重要になる。

例えば研究開発に携わる場合、一般的なニュース記事だけでは不十分で、学術的な知見や専門データベースを網羅できるツールが望ましい。一方で質とは、得られる情報の正確性や信頼性を指す。特許や論文であれば裏付けが明確で信頼性が高いが、ニュースの場合は情報源が信頼できるメディアかどうか、情報ソースが明らかかどうかが判断の基準となる。

したがって、情報の量と質を兼ね備えたツールを選ぶことが、効率的かつ正確な情報収集に直結する。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

特化している情報のジャンル

情報収集ツールでは、特化している情報のジャンルがあるかどうかも重要だ。ツールの中には幅広い分野を浅くカバーするものもあれば、特定の業界やテーマに絞って深い情報を提供するものも存在する。

例えば、金融業界向けのニュースやレポートに特化したツールは、関係のない情報が混じらず効率的に収集できるため、調査や分析の精度が高まる。逆に、広範囲の情報を扱うツールでは、自社や自身の関心に関係のない情報が多く含まれるためノイズとなりやすい。

ただし、意図しない分野の情報が新しい発見やイノベーションにつながる可能性も否定できない。そのため、導入の目的を明確にしたうえで、必要に応じて専門性を優先するか、幅広さを重視するかを判断することが求められる。

料金形態

料金形態が目的に合っているかどうかも重要である。ツールには無料で利用できるものから有料のものまで幅広く存在し、スクレイピングツールやRSSリーダーなどは一部無料で活用できる場合もある。

一方で、有料ツールは高度な検索機能やレポート作成機能、共有機能などを備えており、業務全体の効率化につながることが多い。無料か有料かの優劣ではなく、導入の目的や解決したい課題に対応できるかどうかが判断基準である。

例えば、社内で情報を円滑に共有したい場合は、利用者全員が同じツールを契約し、共通の環境でアクセスできる仕組みを整えることが望ましい。特に多くの情報収集ツールはID(アカウント数)課金制を採用しているため、利用人数や運用方法を見据えた上でコストと機能のバランスを検討することが重要だ。

カスタマイズ性

カスタマイズ性の有無も重要だ。カスタマイズ性とは、ユーザーの目的や業務に合わせて情報の取捨選択や通知の仕組みを調整できる柔軟性を指す。例えば、特定の業界やキーワードに関連する情報が発信された際に自動通知される機能や、自身の興味関心や閲覧履歴に基づいて情報をレコメンドしてくれる機能があると、効率的に情報を収集できる。

また、レポート作成やグループ管理の設定を細かく調整できれば、社内共有やチームでの活用もスムーズになる。情報収集は一度きりの作業ではなく、日常的に継続して行うことが重要であるため、自分の使いやすい形に最適化できるツールであれば習慣化しやすく、導入効果を長期的に発揮できる。

情報の共有と整理の容易さ

最後に、収集した情報を整理・共有できるか否かの確認も推奨したい。情報は集めるだけでは価値が半減し、整理して活用してこそ意味を持つ。例えば、ツールに整理機能が備わっていれば、膨大な情報をテーマ別やプロジェクトごとに分類でき、後から必要な情報を効率よく取り出せる。

また、共有機能が充実していれば、同じ情報を複数人がそれぞれ調べる無駄を省け、チーム全体で共通認識を持つことが可能になる。さらに、レポート作成や要約機能が搭載されていれば、情報を整理するだけでなく、関係者にわかりやすく伝達することも容易になる。

情報収集は整理と共有を通じて初めて組織的な資産となるため、ツールを選定する際にはこれらの機能が備わっているかを確認することが重要だ。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

情報収集ツール比較一覧

| サービス | 情報の量と質 | 特化している ジャンル | 料金形態 | カスタマイズ性 | 情報共有 整理の容易さ |

|---|---|---|---|---|---|

| Aconnect | ニュース・特許・論文など専門情報を含む高精度データ | 特定業界に限定せずビジネス全般 | 無料トライアル+有料プラン | 通知・レコメンド・レポート作成が可能 | 整理・要約・共有機能あり |

| Audible | 数十万冊のオーディオブック、品質はナレーターに依存 | ビジネス書・小説・自己啓発・語学など広範囲 | 月額有料制+無料体験 | 再生速度・ブックマーク等の設定が可能 | 個人利用中心で共有は限定的 |

| ChatGPT | 膨大な学習データに基づく生成、正確性は参照元に依存 | 分野横断で広範囲に対応 | 無料版+有料版(高度機能) | 会話履歴や指示で柔軟に調整可能 | 生成内容の保存・共有が容易 |

| Feedly | 数千の信頼ソースをAIで分析 | サイバー脅威情報に特化(脆弱性・IoC等) | 年額有料(高額)+トライアル | AIルール・アクションで自動化可能 | TIP統合やレポートで共有容易 |

| flier | 約4,000冊以上の出版社許諾済み要約で正確 | ビジネス書・教養書に特化 | 月額有料(550円~)+無料体験 | 要約閲覧・音声再生の選択が可能 | 個人利用中心、共有は限定的 |

| Googleアラート | WEB全般から最新記事を自動収集(精度はソース依存) | 特定ジャンルに限定せず広範囲 | 完全無料 | 配信頻度・ソース・言語など設定可 | メール通知中心で整理は限定的 |

| グノシー | 100以上のメディアから幅広い情報、速報性に強い | ニュース・エンタメ・スポーツ・生活全般 | 基本無料 | トップ画面カスタマイズ・通知機能 | 保存・シェア機能あり |

| Gemini Deep Research | 数百サイトをAIで調査し裏付け付きレポートを生成 | 調査・研究タスクに特化 | Pro/Advanced有料+学生特典 | 調査計画・通知・要約の自動化 | レポート共有・Google Docs連携 |

| Inoreader | RSS・SNS・ニュースレター等を統合し高頻度に更新 | 分野横断で広範囲に対応 | 無料+有料プラン | フィルタ・自動ルール・検索の高度設定 | 整理・共有機能が豊富、複数端末同期 |

| NewsPicks | 国内外90以上のメディア+専門家コメントで質が高い | 経済・ビジネス中心(政治・国際・テック等も) | 無料+有料(提携有料記事含む) | 関心テーマ選択・通知・レコメンド | 記事・コメントの共有が容易 |

| 日本経済新聞 電子版 | 毎日約1,000本のニュース、信頼性の高い経済・金融情報 | 経済・ビジネス・政治など広範囲 | 有料会員制(トライアルあり) | Myニュースで自動収集・通知設定 | ID同期で整理・共有しやすい |

| SmartNews | 約3,000媒体から幅広い情報、速報・災害情報に強い | ニュース全般・地域情報 | 基本無料 | SmartTake・通知・地域設定等 | 保存・シェアで整理容易 |

| Voicy | 厳選パーソナリティの音声配信で質が高い | ニュース・ビジネス・生活・子育て等 | 基本無料+一部有料チャンネル | 倍速・通知・未聴管理など設定可 | 音声の整理・共有が可能 |

情報収集ツールおすすめ13選

情報収集ツールにはニュース配信やレコメンド、専門的な知見の整理など、それぞれ強みが異なるものが存在する。本記事ではビジネスから日常活用まで幅広く対応できるおすすめの13種類を紹介したい。

Aconnect

ストックマーク株式会社が提供するAconnectは、生成AIと自然言語処理を活用した情報収集・分析支援サービスである。同社は企業の意思決定を高度化することを目的に、膨大なニュース、特許、論文、レポートなどを網羅的に収集し、正確かつ信頼性の高い情報を提供している。

特定の業界に深く特化するのではなく、多様な分野にまたがる情報を扱うため、新たな発見や横断的な知見の獲得が可能である。料金形態は無料トライアルと有料プランを用意しており、利用規模や目的に応じて選択できる点が特徴だ。さらに、情報の選別や通知設定を柔軟にカスタマイズでき、自動レコメンドやレポート作成機能を備えている。

収集した情報は効率的に整理され、要約機能を通じてチーム内で容易に共有できるため、組織全体の知識基盤強化と業務効率化に直結する仕組みとなっている。

Audible

AudibleはAmazonが提供するオーディオブックおよび音声コンテンツ配信サービスである。会員は国内外の幅広いジャンルから数十万冊規模の作品にアクセスでき、ビジネス書、小説、自己啓発、語学学習など多様な分野を網羅している。プロのナレーターによる朗読やポッドキャストなど、質の高い音声コンテンツを提供している点が特徴だ。

料金形態は月額有料会員制を基本とし、1コインで対象作品を交換できる仕組みに加え、追加購入や無料体験期間も用意されている。アプリを通じて再生速度やブックマークなどを自在に設定でき、利用者の好みに合わせたカスタマイズが可能である。またクラウド上に購入履歴が保存されるため、複数端末間でシームレスに利用できる。

情報の整理や共有というよりも、個人の学習や読書体験を効率化するサービスであり、移動時間や隙間時間を活用して知識を得られる点に強みを持つ。

ChatGPT

ChatGPTはOpenAIが提供する対話型AIサービスであり、大規模言語モデルを基盤に自然言語による情報収集、文章生成、要約、翻訳、プログラミング支援など幅広い用途に対応している。ニュースや論文、特許など専門性の高い情報を含む多様なデータに基づき回答を生成するため、量と質の両面で豊富な情報提供が可能だ。特定分野に限定せず幅広く対応するため、新たな知見の発見や横断的な活用にも適している。

料金形態は無料版と有料版があり、有料版では最新モデルや高度な機能を利用できる。カスタマイズ性も高く、ユーザーは会話履歴や指示を通じて情報提供の精度や形式を調整できる。さらに生成した情報は保存や共有が容易であり、チームや個人の知識基盤として整理・活用できる。これにより業務効率化や意思決定支援に有効なサービスとなっている。

Feedly

FeedlyはAIを活用したオープンソースのサイバー脅威インテリジェンス収集・分析・共有プラットフォームである。数千に及ぶ信頼性の高い政府、ベンダー、脆弱性データベース、セキュリティブログ、SNSなどの情報を取り込み、AIモデルによって脆弱性(CVE)、TTP(攻撃手法)、マルウェア、IoC(侵害指標)や脅威アクターを抽出し、質の高い情報を提供することが可能である。

AI Feedではノイズを除去し、関連性の高い情報をリアルタイムに配信する一方、AI Actionsにより複数の記事を統合し、分析結果を自動報告として生成できる。料金は年間約19,200ドルのスタンダードプランから上位プランがあり、無料トライアルも用意されている。

チーム向けには自動ニュースレター送信や可視化ダッシュボード、API連携やTIP(Threat Intelligence Platform)統合によって整理・共有が容易であり、業務効率化と意思決定支援に資する高度な機能をそなえている。

flier

株式会社フライヤーが提供する「flier(フライヤー)」は、ビジネスパーソンや意欲の高い読者を対象に、話題のビジネス書や教養書などを約10分で読了できる要約サービスである。

出版関係者や著者の許可を得た質の高い要約を、経験豊富なライターが作成しており、正確性と信頼性を担保している。要約の対象書籍は約4,000冊以上に及び、新刊から不朽の名作まで幅広く網羅されている点で情報の量と質に優れている。

利用料金は月額550円から全ての要約が読み放題となるプラン(2,200円)までを用意し、7日間の無料体験プランも提供している。アプリ・ウェブの両プラットフォームに対応し、音声再生機能にも対応しているため、通勤や隙間時間にも柔軟に活用できるサービスである。

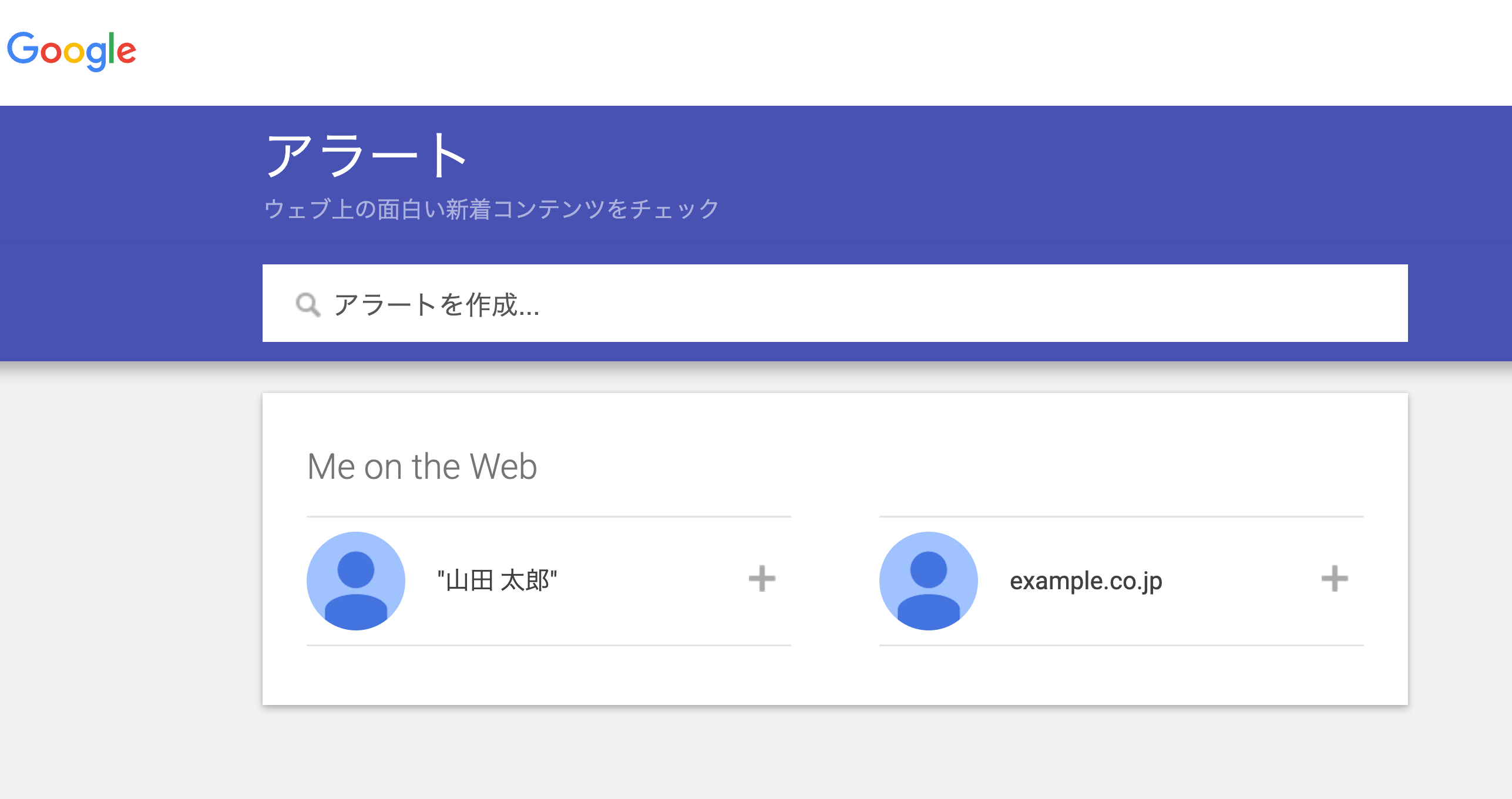

Googleアラート

Google アラートはGoogleが提供する無料の情報収集サービスであり、指定したキーワードに関連する最新のウェブ上の記事やニュース、ブログ投稿などを自動的に収集し、メールで通知する仕組みである。対象となる情報源はニュースサイトやウェブページ、学術的な情報まで幅広く、量と質の両面で豊富な情報を網羅できる。

特定分野に特化するのではなく、多岐にわたる領域から最新情報を取得できる点が特徴であり、研究や市場調査、競合分析など多様な目的に活用されている。料金は完全無料であり、ユーザーは任意のキーワードを登録するだけで利用できる。

カスタマイズ性も高く、配信頻度や情報ソース、通知先メールアドレスを柔軟に設定可能である。情報は自動で整理され、必要に応じてチームや個人で共有することも容易であり、効率的な情報収集を支援するサービスである。

グノシー

株式会社Gunosy(グノシー)が提供するニュースキュレーションアプリ「グノシー」は、100以上のメディアからニュースやエンタメ、スポーツ、まとめ記事、クーポン、天気、災害情報など多岐にわたる情報を収集し、最新ニュースを通知やカスタマイズ可能なトップ画面で提供する。

特定分野に深く特化するのではなく幅広いジャンルを扱うため、新しい発見や多角的な情報収集を可能にするのが特徴である。料金は基本的に無料で利用でき、重要ニュースや災害速報などは即時に配信される。アプリにはプッシュ通知やトップ画面のカスタマイズ機能があり、ユーザーの関心に合わせて効率的に情報を選別できる。

さらに記事の保存や共有機能を通じて整理や伝達も容易であり、日常のニュース取得から緊急時の情報収集まで幅広く活用できるサービスである。

Gemini Deep Research

GoogleおよびDeepMindが提供するGemini Deep Researchは、複雑な調査タスクをAIが代行するエージェント機能である。ユーザーの入力に基づき、数百件のウェブサイトを自動閲覧し、多段階の推論を経て洞察豊富な複数ページのレポートを数分で生成する機能を備えている。

Gemini 2.5モデルでは、リサーチの計画立案から検索、思考プロセスの可視化、さらに音声要約を含む報告生成まで一貫して性能が向上している。大学生は最大12ヶ月間、Proプラン相当の利用枠を無料で拡大でき、Google WorkspaceやAdvancedプランのユーザーにはWeb・Android・iOS対応で提供されている。

リサーチ結果はCanvasによるインタラクティブな形式にも変換でき、Googleドキュメントなどへ共有することも可能であり、調査業務の効率化に直結する高度なAI活用手段である。

Inoreader

InoreaderはクラウドベースのRSS及びニュースアグリゲーションサービスで、WEBサイト、ブログ、ニュースレター、SNS、ポッドキャスト、YouTubeチャンネルなど多様な情報源を一元的に登録でき、最新の更新をリアルタイムに一覧化して届ける機能を備えている。

キーワード監視や自動フィルタルール設定による高度な自動化機能があり、ユーザーはノイズを除去しながら効率的に関心記事へアクセスできる。日本語対応を含むマルチプラットフォーム対応であり、WEB・iOS・Androidアプリで同期が可能である。

有料プランではブースト機能による高頻度更新取得やSNS・YouTube・メール購読の統合、広告非表示やリッチなカスタマイズが提供され、情報整理や共有の効率化に役立つ。

NewsPicks

NewsPicksは株式会社ユーザベースが提供するソーシャル×ビジネスニュースアプリである。国内外メディアから厳選された経済・ビジネスニュースを配信し、上場企業社長や金融アナリストなどの専門家がコメントすることで、ニュースの理解を深める仕組みを備えている。

扱うジャンルは経済・金融を中心に政治、国際、テクノロジー、ライフスタイルまで幅広く、業界特化型ではなく多様な分野を横断的にカバーしている。利用は無料でも可能だが、有料会員になると編集部によるオリジナル記事や『ウォール・ストリート・ジャーナル』『ニューヨーク・タイムズ』などの有料提携記事も閲覧できる。

アプリでは関心テーマに基づいた記事レコメンドや通知機能が用意され、利用者は自らの目的に応じて情報取得を効率化できる。さらに記事やコメントはシェア機能によって容易に共有され、チームや個人の知識基盤として整理・活用できる点で実務にも適したサービスである。

日本経済新聞 電子版

日本経済新聞紙面をデジタル化した「日経電子版」は、紙面掲載の記事に加え、独自に配信される速報や深掘り解説などを含めて、毎日約1,000本のニュースを提供しており、量と質の両面で優れた情報基盤を持つ。経済・金融を中心に政治、国際、産業技術など幅広い分野をカバーしており、専門的な知見を必要とする研究開発やビジネス判断に資する信頼性の高い情報を提供している。

料金形態は有料会員制を基本とし、朝刊・夕刊の紙面ビューアー、記事検索、記事保存などの機能を備えている。さらに、Myニュース機能により関心のある企業やテーマを登録すれば関連情報を自動収集でき、通知設定により効率的な情報取得も可能である。

記事はクラウド上に整理され、PC・スマートフォン・タブレットで同期して閲覧できるため、個人利用から組織での共有まで円滑に活用できるサービスである。

SmartNews

SmartNewsは東京都渋谷区に拠点を置くスマートニュース株式会社が提供する無料ニュースアグリゲーションアプリである。同アプリは約3,000媒体からニュース、エンタメ、スポーツ、天気、災害情報、クーポンなど幅広い情報を収集し、正確で信頼性の高い記事を配信することで量と質の両立を実現している。

特定分野に限定せず幅広い領域を扱うため、新しい発見や多角的な視点の獲得に適している点が特徴である。利用料金は基本的に無料であり、ユーザーは登録不要で最新情報を入手できる。通知設定や記事保存、地域別ニュースの表示に対応し、ユーザーの関心に合わせた情報取得を可能にしている。他にも情報はアプリ内で整理され、シェア機能により容易に共有できるため、個人利用からチームでの情報共有まで効率的に活用できる。

Voicy

音声コンテンツを配信するサービス「Voicy」は、ニュースやビジネス、ライフスタイル、子育てなど幅広いジャンルに対応し、2,000以上のチャンネルを提供。特定の業界に特化せず幅広い分野を扱うことで、多様な発見や知見の獲得を可能にしている点が特徴である。

料金は基本的に無料で利用できるが、一部のチャンネルでは有料のプレミアム配信もあり、利用者の目的に応じた柔軟な選択ができる。アプリではフォロー通知や倍速再生、未聴管理などカスタマイズ機能が充実しており、利用者は自分の生活スタイルに合わせて効率的に情報を得られる。また、音声コンテンツはアプリやWebで簡単に整理・共有できる。

情報収集ツールを活用するメリット

情報収集ツールを取り入れると、単に便利になるだけでなく業務全体に大きな効果をもたらす。本記事では代表的な6つのメリットを解説する。

情報収集にお困りではないですか?

AIが情報収集の抜け漏れ、偏り、時間がかかるの問題を一手に解決!

▶ 情報収集ツール「Aconnect」の資料(無料)をダウンロード

最新情報を得られる

情報収集ツールを活用する最大の利点の一つは、常に最新情報を入手できる点だ。特にニュースや市場動向のように日々更新される情報は、人の手で逐一チェックするのは難しく、見落としや遅れにつながる。そこで、情報収集ツールを利用すれば、ニュースサイトやSNS、学術論文、特許データベースなどから自動的に最新の情報を取得でき、必要に応じて通知機能で即座に確認することが可能になる。

また、特定のキーワードや業界に関連した情報をリアルタイムに追跡できるため、変化の激しい市場や競合の動きを素早く把握できる。結果として、常に鮮度の高いデータを基にした意思決定が可能となり、ビジネスにおけるスピードと正確性の向上に直結するのである。

業務効率が上がる

情報収集ツールを活用することで、業務効率も大幅に向上する。従来は複数のニュースサイトやSNS、専門データベースを個別に閲覧し、必要な情報を探し出す必要があったが、ツールを利用すれば一括で情報を集約できる。その結果、情報検索にかかる時間を削減し、調査や分析に集中できる環境が整う。

さらに、フィルタリングやレコメンド機能を活用することで、自社に関連性の高い情報だけを効率的に抽出でき、不要な情報に時間を割く必要がなくなる。また、収集した情報を自動で整理・保存し、レポートとして出力できる機能を備えるツールも多く、チーム内での共有や意思決定の材料としてすぐに活用可能だ。

市場動向の把握や競合分析が簡単になる

市場動向の把握や競合分析を容易に行える点もメリットである。従来は業界ニュースや企業のプレスリリース、SNS投稿などを一つずつ確認し、手作業で情報を整理する必要があったが、情報収集ツールを使えば関連するニュースやデータが自動的に集約され、時系列やカテゴリごとに整理されるため、市場の変化を効率的に追跡できる。

さらに、競合企業の新製品発表やキャンペーン情報、顧客からの反応などもリアルタイムで把握でき、自社の戦略に素早く反映させることが可能になる。特にSNS解析機能を備えたツールでは、消費者の声やトレンドを定量的に分析できるため、需要予測やマーケティング施策の改善に直結する。結果として、常に変化する市場環境に適応しながら、競争優位性を維持・強化するための基盤を築けるのである。

仮説の精度が向上する

仮説の精度を高められることも、情報収集ツールを活用する大きなメリットだ。ビジネスにおける仮説は、市場のニーズや顧客の行動、競合の戦略などを前提に立てられるが、根拠となる情報が限られていたり偏っていたりすると、検証の前段階で誤った方向に進む危険性がある。

情報収集ツールを使えば、ニュース記事、SNSの投稿、論文や特許データベースといった多様なソースから最新かつ信頼性の高い情報を効率的に集められる。例えば、新商品の需要を予測する際に、消費者の声や購買行動のデータをツールで収集・分析することで、仮説の裏付けを強化できる。また、競合の動向を自動的に把握できるため、自社戦略を検討する際の前提条件をより現実的かつ精緻に設定できる。

結果として、仮説検証のサイクル全体が短縮され、戦略や施策の成功確率を高めることが可能になるのである。

意思決定の速度が上がる

ビジネス環境は常に変化しており、新しい市場動向や競合の施策、消費者の声などに即座に対応できなければ、機会損失につながる危険がある。従来は、担当者が手作業で複数の媒体を調べて情報を整理するため、判断に至るまでに時間がかかることが多かった。しかし、情報収集ツールを活用すれば、必要な情報を自動的に収集・整理し、速報や通知機能で即座に把握できる。

例えば、新規参入企業の発表や政策の変更といったニュースをリアルタイムで受け取れることで、次の一手を迅速に決められる。また、ツールによってはレポート形式で分析結果を提供してくれるため、意思決定者は重要な情報に集中し、スピーディに判断できる。

ナレッジシェアが容易になる

ナレッジシェアが容易になることは、情報収集ツール導入の実利である。収集結果が自動で一元化され、タグやメタデータで整理されるため、リンク一つで社内の誰もが同じ最新版にアクセスできる。コメントやメンションで暗黙知を補足し、更新履歴で変更点を追跡できる。

SlackやTeams、メールと連携すれば配信も自動化され、重複調査を防げる。結果として再利用性が高まり、部署横断で前提が揃い、オンボーディングも短縮されるのである。

生成AIを活用した情報収集ツール「Aconnect」

研究開発や新規事業の担当者にとって、日々の情報収集は膨大な時間を要する業務である。論文や特許、業界ニュースを追いかけても、必要な知見を効率的に得られず悩むケースは少なくない。

当社が提供する法人向けAIエージェント「Aconnect」は、国内外3.5万以上の信頼性あるサイトからニュースやレポートを収集し、さらに特許・論文や社内ドキュメントも対象として横断的に検索できる。AIがユーザーの関心を学習し、重要情報を要約・通知するため、従来の調査に比べて大幅な効率化が可能である。Chrome拡張やスマートフォンアプリも提供され、あらゆる業務環境で活用できる点も特徴的だ。

既に多くの製造業や研究開発部門で導入され、業界動向の把握から技術探索、知識共有まで幅広く利用されている。現在では全機能を人数無制限で利用できる無料トライアルや資料請求が用意されており、実際の業務にフィットするかどうかの確認も可能だ。自社の情報収集体制を強化したいとお考えであれば、まずは資料請求を通じてAconnectの特徴を拝見いただきたい。