自動運転は、運転者の操作なしに車両が自律的に走行する技術であり、近年急速に進化している。2023年には日本国内でレベル4のサービスが開始され、完全自動運転とされるレベル5の実現も現実味を帯びてきた。これにより、交通事故の減少や運転負荷の軽減など多くの利点が期待されている。

一方で、法整備や技術的な課題も残されており、社会全体での受け入れ体制が求められている。本記事では、自動運転の基礎知識からその歴史、最新の国内動向、さらにメリット・デメリットまでを網羅的に解説したい。

「自動運転」市場の最新レポートはこちら!

市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮

レポートを読んでみる

目次

自動運転とは?

自動運転とは、ドライバーによる操作を必要とせず、車両が自律的に走行や停止を行う技術を指す。英語では「Autonomous」あるいは「Self-driving」と表現される。国土交通省によれば、「運転者ではなくシステムが認知・予測・判断・操作のすべてを代替し、車両を自動で走行させること」と定義されている。

自動運転技術自体は新しい概念ではなく、航空機に搭載されるオートパイロットや、新交通システムの「ゆりかもめ」「ポートライナー」などで既に実用化されてきた。近年ではこの技術が自動車にも応用されはじめており、高速道路での自動走行や特定エリア内での無人タクシー運行などが実現しつつある。

また、自家用車に限らず、無人シャトルバスや配送ロボットといったモビリティ分野にも広く使われるようになり、自動運転はより包括的な意味を持つ言葉となってきた。こうした背景から、自動運転は交通の在り方を根本から変える革新的な技術として注目されている。

自動運転とADAS(先進運転支援システム)の違い

自動運転と混同されやすい技術にADASがある。ADASとは、Advanced Driver-Assistance Systemsの略称で、日本語では先進運転支援システムと呼ばれる。

これは、ドライバーの運転をサポートする補助的な技術を総称したものであり、あくまでも人が運転の主体であることが前提となる。具体的な機能としては、衝突の危険を察知して自動的にブレーキをかけるAEBS(衝突被害軽減ブレーキ)、前方の障害物との接近を警告するFCW(前方衝突警告)、歩行者を検知して事故のリスクを低減するNV/PD(Night Vision/Pedestrian Detection:ナイトビジョン / 歩行者検知)などが挙げられる。

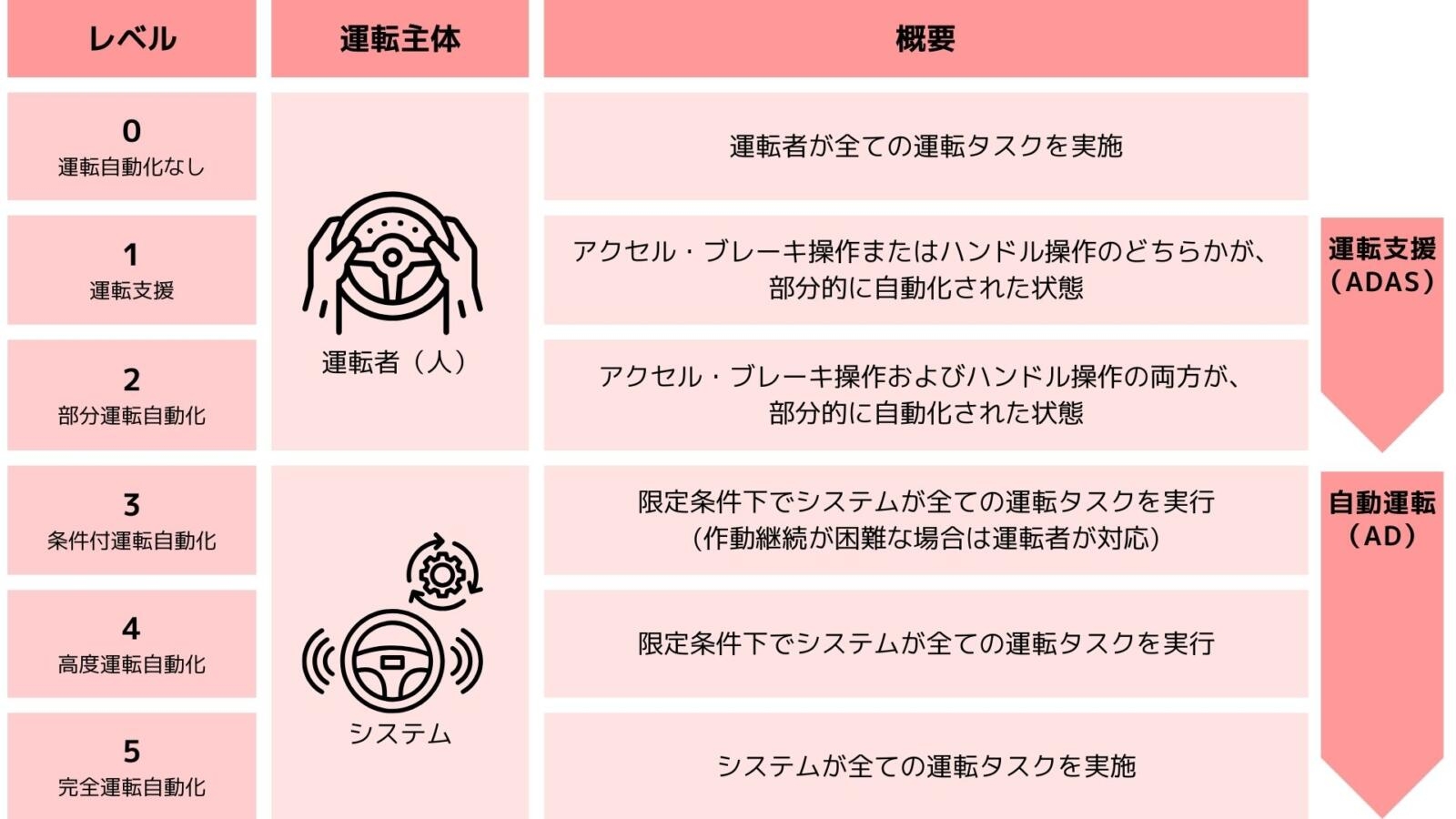

これに対して自動運転は、運転操作そのものをシステムが担う点で決定的に異なる。つまり、ADASはあくまで運転支援であり、ドライバーの判断と操作が不可欠なのに対し、自動運転は条件次第で人の関与を必要としない。実際、自動運転レベルの分類においても、レベル1~2まではADAS技術を活用した運転支援の領域であり、レベル3以降が本格的な自動運転の段階とされている。両者は密接に関係しているが、その目的と自律性の度合いにおいて明確な違いが存在する。

「自動運転」市場のいまが3分でわかる!

市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中

レポートを読んでみる

自動運転におけるレベルの定義

自動運転技術は、運転の自動化レベルに応じて0から5までの6段階に分類されており、数字が大きいほど自律性が高い。現在、国際的な基準として最も広く採用されているのが、アメリカの自動車技術者協会(SAE International)が定めた「SAE J3016」という規格である。

レベル0は自動運転機能がまったくない車両、レベル1・2は運転支援や部分的な自動化を示し、ドライバーが主体となる。実際、ACC(アダプティブクルーズコントロール)やLKAS(車線維持支援)といったADASを搭載したレベル1・2の車両は、すでに国内外で広く普及している。レベル3になると、特定条件下ではシステムが運転を代行するようになり、2021年にホンダが法人向けに100台限定で販売した「レジェンド」は、世界初のレベル3市販車として知られる。

さらに高いレベル4は、特定エリア内に限定された自動運転が可能で、アメリカではWaymo(ウェイモ)が2018年からアリゾナ州で自動運転タクシーのサービスを提供し、中国の百度(バイドゥ)も10都市以上で運行を行っている。このように、自動運転の定義は単なる運転支援技術との違いを明確にし、実用化の段階を判断する重要な基準となっている。

自動運転の歴史

自動運転の起源は定かではないが、その起源は1939年のニューヨーク万国博覧会にまでさかのぼる。当時、ゼネラルモーターズ(GM)が発表した未来都市構想「フューチュラマ(Futurama)」において、自動運転のアイデアが描かれたのが最初とされている。1950年代にはGMが誘導ケーブルを用いた自動走行システムの実験を行ったが、実用化には至らなかった。

日本では1960年代から通商産業省工業技術院機械試験所が自動運転の研究を始め、1977年には津川定之教授らが初の国産自動運転車を開発。これは公道走行を想定した車両で、後の技術開発の礎となった。1980年代にはドイツのメルセデス・ベンツが開発を加速させ、世界中で研究が活発化する。

2009年には日本のZMPが小型ロボットカー「RoboCar1/10」を販売開始し、同年にはGoogleが自動運転プロジェクト「Self Driving Car Project」を発表。このプロジェクトはのちにWaymoとして独立し、世界初の無人タクシーサービスへとつながっていく。また、2010年前後からは数多くのスタートアップが自動運転分野に参入し、2016年にはSAEがレベル0~5に分類された運転自動化レベルを定義。これにより、自動運転技術の実用化と普及に向けた枠組みが明確化された。

「自動運転」市場のいまが3分でわかる!

市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中

レポートを読んでみる

日本における実用化の時期は?自動運転の現状と最新動向

日本は自動運転技術の研究において世界的に早い段階から取り組んできたが、実用化に関しては欧米や中国にやや後れを取っている。2018年には国土交通省が「自動運転に係る制度整備大綱」を策定し、制度面での整備を開始。2020年には道路交通法および道路運送車両法が改正され、高速道路など特定条件下でのレベル3自動運転車の公道走行が可能となった。その後、2022年4月にはレベル4の自動運転に対応した新たな許可制度が法律として公布され、2023年4月に正式に施行された。

これにより、同年5月には福井県永平寺町で日本初となるレベル4による一般道での運行サービスが開始されている。また、長野県塩尻市でも自動運転レベル4の電動バスによる実証実験が行われるなど、地方を中心に導入が進んでいるのが現状である。政府は2025年までに高速道路におけるレベル4自動運転の実用化を目指すと明言しているが、完全自動運転であるレベル5に関しては技術的・制度的な課題が山積しており、いまだ実証段階にとどまっている。今後の進展は法制度の整備と技術革新に大きく左右される見通しだ。

自動運転のメリットや期待

自動運転技術には、ドライバーの負担を軽減するだけでなく、事故の抑制や交通の効率化、さらには地域の移動手段維持など、社会全体に恩恵をもたらすとされる利点がある。以下に、そうした主なメリットを4つ紹介する。

運転負荷の軽減

自動運転の大きなメリットの一つが、運転負荷の軽減である。特にレベル4の自動運転では、特定の道路やエリアにおいて車両がすべての運転操作を担うため、ドライバーは操作から解放される。これにより、長距離運転時の身体的な疲労や渋滞時の精神的なストレスが大きく軽減される。

高齢者や障がい者にとっても、移動の自由度が増す点で社会的意義が大きい。運転中の読書や休憩も可能になり、時間の有効活用にもつながるだろう。

交通事故の減少

交通事故の多くは、人間の判断ミスや不注意によって発生している。2022年度のITARDAの統計によれば、事故要因の約8割がヒューマンエラーに起因するとされている。この点、自動運転では加速や減速、停止といった運転操作がシステムによって制御されるため、人的ミスが大幅に減少すると期待される。

すでにNV/PD(歩行者検知)やAEBS(衝突被害軽減ブレーキ)といった支援技術が普及しており、将来的にはビッグデータを活用して危険エリアを特定し、自動で減速するといった事故予防の仕組みも現実味を帯びてきている。

渋滞の緩和

自動運転技術は、渋滞の緩和にも大きな効果をもたらすと期待されている。車両はクラウドを通じてビッグデータをリアルタイムで共有し、AIが周辺道路の混雑状況を解析することで、最適なルートを瞬時に判断することができる。また、自動運転車同士が連携しながら一定の速度と車間距離を保つことで、急ブレーキや加減速による無用な車列の詰まりを回避できるため、結果として渋滞の発生を抑制できるようになる。これにより、交通の流れが滑らかになり、都市部や幹線道路での走行効率も高まるとされている。

地域公共交通の維持

自動運転技術の進展は、地域公共交通の維持にも大きな可能性をもたらすだろう。特にレベル5が実現すれば、車両の運行が完全自動化されるため、ドライバー不足が深刻な過疎地域でも安定的な交通サービスの提供が可能となる。既に実証実験が進む小型EVバスや自動運転シャトルは、運転手不要で定時運行ができ、住民の移動手段として機能し得る。また、交通インフラの安定化により、地域へのアクセス向上や観光促進にも寄与するとされ、地方創生の観点からも注目を集めている。

「自動運転」市場のいまが3分でわかる!

市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中

レポートを読んでみる

自動運転のデメリットや課題、問題点

自動運転の普及が進む一方で、見過ごせない課題も存在する。ここでは、技術面や社会面で浮上している懸念点として、代表的な3つの問題を紹介する。実用化に向けて理解しておきたい重要な側面である。

システムトラブルや通信障害のリスク

自動運転は、GPSやV2X(車車間・路車間通信)などの通信技術、さらにはセンサーやAIによる認識技術に大きく依存している。そのため、台風や大雪などの悪天候や、地震などの災害時には、システムの一部が正しく作動しなくなる可能性がある。また、通信障害が発生すれば位置情報や走行指示が遅延・喪失し、車両の挙動に大きな影響を与える。さらに、電波妨害やハッキングなどのサイバー攻撃によって、意図しない操作や乗っ取りといったリスクも否定できない。安全性確保のためには、冗長性のある設計や高度なセキュリティ対策が必須である。

事故による責任の所在が不明瞭

自動運転車による事故が発生した場合、その責任の所在が誰にあるのかは現在も各国で議論が続いている。2024年8月時点の日本では、従来の自動車と同様に自動車の保有者が負う「運行供用者責任」を原則とする方向で制度整備が進められている。

ただし、電波妨害やハッキングなど外部からの不正アクセスによって事故が発生した場合には、保有者に過失がなければ責任を問わないとされる。一方で、セキュリティ対策を怠っていた場合には保守点検義務違反に該当し、保有者の責任が問われる可能性がある。責任の明確化には法整備とともに、運転データの記録や解析を担保する技術の導入も不可欠である。

運転手の雇用への影響

自動運転がレベル4やレベル5に到達すれば、ドライバーが運転操作を行う必要がなくなり、運転業務の自動化が現実のものとなる。これにより、免許の有無や運転技術に関係なく移動が可能になる一方で、タクシーやバス、トラックなど運転を職業とする人々の雇用が大きく揺らぐ可能性がある。特に地方においては高齢者や外国人が担う運送・配送業務が多く、代替手段として期待される反面、雇用の受け皿づくりが社会課題として浮上する。

「自動運転」市場のいまが3分でわかる!

市場動向、注目企業、技術トレンドを凝縮した「自動運転の最新動向レポート」無料配布中

レポートを読んでみる

まとめ

完全自動運転とされるレベル5の実用化は人類未到の地だ。しかし、実現するとなれば、まさに車そのものの概念が崩れるような変化が起こるだろう。それこそ新たなマーケットが生まれることも想定される。AIや通信といった関連技術だけでなく、それ以外の業界・業種も参入の余地があるかもしれない。この機会に自動運転の最新トレンドをウォッチし、自社の事業展開に活かしてほしい。