風力発電は、世界的な脱炭素化の流れの中で重要性を高めており、再生可能エネルギーの中でも拡大が進む発電方法である。風によって風車を回し、その回転エネルギーを電気へと変換する仕組みは比較的シンプルでありながら、大規模な設備として長期的に運用できる点が評価されている。

一方で、建設や保守にかかるコスト、立地条件による発電量の変動、生態系への影響など、実際の導入にあたっては慎重な検討が求められる。本記事では、風力発電とは何かという基本から、その仕組み、特徴、メリットとデメリット、さらに国内外の導入状況まで説明する。

目次

風力発電とは?

風力発電とは、風がもつ運動エネルギーを利用して電力を生み出す発電方式である。風が風車のブレードに当たると、航空機の翼と同じように表裏で圧力差が生じ、揚力と抗力が発生する。揚力が抗力を上回ることでブレードが回転し、その回転運動が主軸を通じて増速機や発電機に伝達され、最終的に電気エネルギーへと変換される。

発電効率を高めるには安定して強い風が必要なため、設備は山岳地帯や海岸沿いなど風況が良い場所に設置されることが多い。陸上に建設するオンショア風力発電は比較的導入しやすく、日本を含む多くの国で普及している。

一方、近年急速に拡大している洋上風力(オフショア)発電は、海上特有の強く安定した風を利用でき、大規模化に適している。風力発電は再生可能エネルギーの中でも成熟した技術とされ、発電量の拡大と設備の大型化が世界的に進んでいる。

風力発電の歴史と成り立ち

風力発電の歴史は非常に古く、風の力を利用する技術は紀元前3600年頃のエジプトにまで遡るとされている。当時の風車は灌漑(かんがい)や揚水を目的とする簡易な装置であり、風力を水仕事に転換する重要な役割を担っていた。

その後、風車技術は中東を経てヨーロッパへ伝わり、中世にはオランダやイギリスなどを中心に急速に普及する。特に穀物の粉砕、排水、製材など農業・工業分野で幅広く活用され、風車は地域の経済と生活を支える主要な動力源として発展を遂げた。

しかし、風力を電力へ変換する「風力発電」の技術が登場するのは19世紀末である。1880年代後半には、イギリスのジェイムズ・ブライス、アメリカのチャールズ・フランシス・ブラッシュ、フランスのC・コワイヨンらが相次いで風力を使った発電実験に取り組んだ。

そして1891年、デンマークの科学者ポール・ラ・クールが風車による安定した発電に成功し、世界初の実用的な風力発電装置を完成させた。この技術的成果は、風力のエネルギーを電気へと高効率に変換する今日の風力発電システムの基礎となっている。

風力発電の仕組み

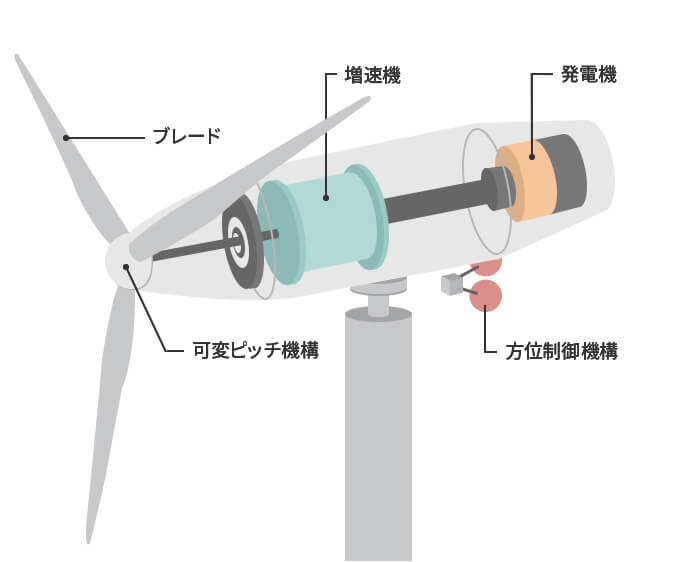

風力発電の仕組みは、風の運動エネルギーを回転エネルギーへ変換し、その回転を発電機に伝えて電気をつくる構造に基づいている。発電の核心となるのは電磁誘導の原理であり、磁石がコイルの近くを動くことで電流が生じるという現象を利用している。

風力発電設備は、風を受けるブレード、発電機や増速機が収められたナセル、構造を支えるタワーの三つの主要部分で構成される。風がブレードに当たると揚力が生じ、ブレードが回転する。この回転は主軸を介してナセル内部の発電機へ伝わり、磁石とコイルが相対的に動くことで電流が発生する。

風力発電は、風速が大きいほど発電量は増えるが、風車の耐久性確保のため一定以上の風速では自動的に出力を制限する機構も備わっている。このような仕組みにより、風力発電は安定かつ安全に電力を供給するよう設計されている。

現在、風力発電の割合は?

世界における風力発電の割合は着実に拡大している。英国の気候シンクタンクであるEmberが発表した「Global Electricity Mid-Year Insights 2025」によれば、2025年上半期の風力発電は前年同期比で7.7%増加し、再生可能エネルギー全体の成長を大きくけん引した。

一方、日本国内では、資源エネルギー庁が公表した「令和5年度(2023年度)におけるエネルギー需給実績(p28)」によると、火力発電が約68.6%を占める中、風力発電の比率は0.9 〜 1.1 %程度にとどまっているとの推計があり、依然として成長余地が大きい。

グローバルでは風力の存在感が高まる一方、地域によって普及状況には大きな差があり、日本では導入促進や規制整備の強化が今後の鍵となるであろう。

風力発電の市場規模と最新動向

世界の風力発電市場は急速に拡大しており、TFCO株式会社の分析「風力発電市場の現状および今後の展望」によれば2024年の累積設備容量は1,021GWに達し、年間導入量は117GW超と過去最高を記録した。

これは前年度比で約50%の増加であり、再生可能エネルギー分野でも特に成長が著しい領域となっている。また、自然エネルギー財団が提供する「洋上風力発電の動向2025 世界と日本における現状」によると、洋上風力発電は2008年の1.2GWから2024年には83.2GWへと大幅に成長し、年間約9GW規模の導入が続いている。

地域別ではアジア太平洋地域が市場成長を主導し、とくに中国やインドが大規模な導入を進めている。同地域は今後も拡大を続け、世界市場全体は2025年に約1,290GW、2030年には4,400GW超に達すると予測されている。洋上風力についても、2030年には380GWを超える見通しが示されており、陸上・洋上ともに世界的な脱炭素化を支える主要電源として存在感を高めている。

各国における風力発電の動向

各国で風力発電の導入が加速するなか、その成長を牽引する地域ごとの動きには大きな違いがある。ここでは、世界市場を左右する主要エリアの最新動向を4つ紹介する。

北米

北米の風力発電市場は、政治情勢の変化に大きく左右されやすい。近年は政権交代の影響を強く受け、バイデン政権下で再生可能エネルギーの拡大が積極的に推進された一方、トランプ政権への移行に伴い多くの風力発電プロジェクトが一時停止した。

2025年5月19日には中断していた建設計画の一部が再開されたものの、政権が重視する原油・天然ガス開発との政策上の衝突は解消されておらず、業界の先行きは依然として不透明である。北米は広大な土地と良好な風況条件を備えており、陸上風力・洋上風力ともに潜在力は高いが、政策環境が整わなければそのポテンシャルが十分に発揮されない。

現状では投資判断が慎重化しており、長期的な市場成長の鍵を握るのは、連邦政府のエネルギー戦略がどの程度再生可能エネルギーに比重を置くかにかかっていると言える。

ヨーロッパ

ヨーロッパは風力発電の世界的中心地として長年市場を牽引しており、2025年上半期の市場規模は6.8GWに達した。その中でもドイツが2.2GWの新規導入で首位となり、陸上・洋上の両面で主導的役割を果たしている。

イギリス、フランス、ドイツ、オランダは洋上風力発電の主要エリアとして知られ、巨大洋上風車の建設や送電インフラ整備が加速している。特にデンマークは風力発電の先駆国として位置づけられ、2023年時点で国内電力の約90%を自然エネルギーで賄い、そのうち57.6%を風力発電が占める高い依存度を示す。

欧州各国はエネルギー自立と脱炭素化を強く推進しており、風況の良い北海沿岸地域を中心に今後も大規模な導入が続く見込みである。

中国

中国は近年、世界最大の再生可能エネルギー市場として急速に拡大しており、風力発電もその中心的役割を担っている。2025年第1四半期には、風力と太陽光発電の総設備容量が1482GWに達し、国内の火力発電容量を初めて上回った。

これは大規模な国家主導のエネルギー転換政策と、沿岸部から内陸の高風況エリアまで広範囲に展開される風力発電所の開発が背景にある。さらに、2030年までの新規導入容量は世界全体の約54%を占めると予測されており、すでに稼働中の風力発電設備だけでも世界の約半数が中国に位置している。

日本

日本の風力発電、とくに洋上風力の導入は世界的にみれば規模が小さく、2024年時点で世界市場に占める割合は1.25%にとどまる。政府は2020年に洋上風力産業ビジョンを策定し、2030年までに10GW、2040年までに30〜45GWの案件形成という長期目標を掲げているが、現時点で形成が進むのは約5.1GWにとどまり、目標との差は大きい。

日本沿岸は急峻な地形が多いため、固定式より浮体式の開発が重要とされ、技術確立が今後の鍵となる。しかし、2025年に三菱商事が洋上風力事業からの撤退を表明したことで、競争環境の変化や採算性への懸念が広がり、国内プロジェクト全体の先行きは不透明になっている。

それでも政府方針の継続と民間の技術投資が進めば、中長期的には再生可能エネルギー拡大の柱となる可能性は残されている。

主な風力発電の設置場所と種類

風力発電は設置場所や発電方式によって、いくつかの種類に分けることができる。

陸上風力発電

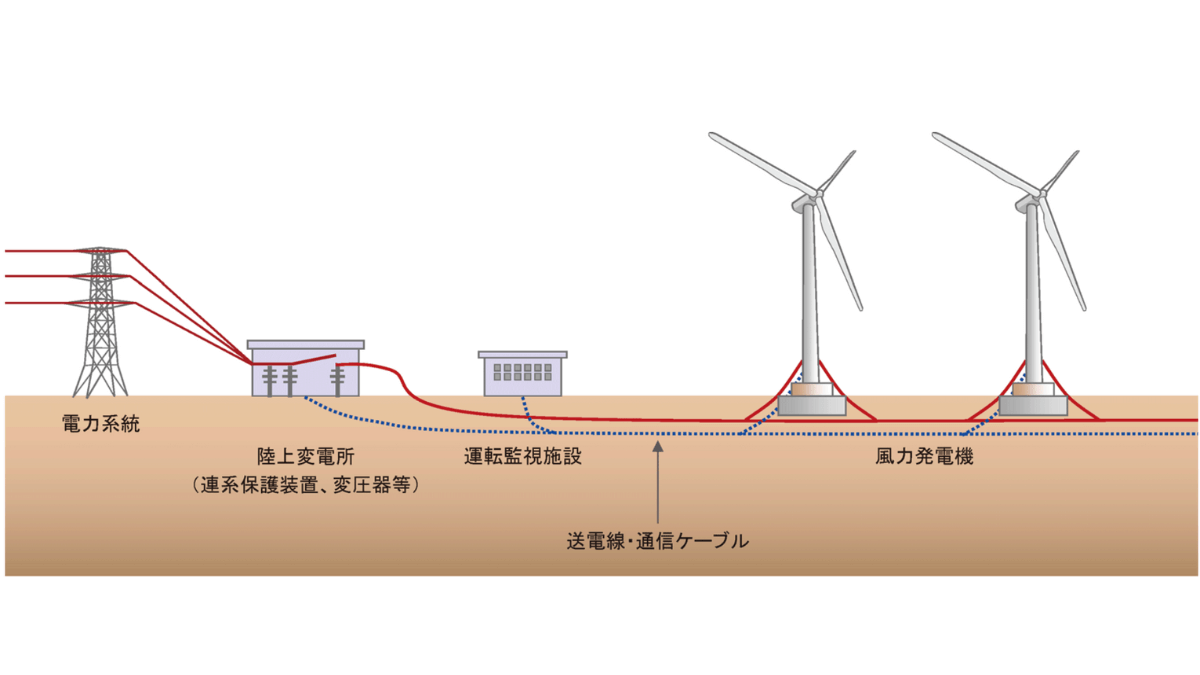

陸上風力発電は、山岳地帯や海に面した沿岸部など、地形的に風が強く安定して吹く地域に風車を設置して電力を生み出す方式である。風況を踏まえた適地選定が重要で、風速・風向の年間変動や周辺の障害物の有無が発電量に直結する。

陸上に設置するため基礎工事や送電設備の構築が比較的容易であり、輸送・施工・維持管理のコストも抑えやすい点が大きな特徴だ。既存インフラとの接続がしやすく、短期間で運転開始できることから、世界的にも最も普及している風力発電の形態となっている。

用途としては、地域の電力需要を賄う中規模の発電事業から、広大な土地に多数の風車を並べる大規模ウインドファームまで幅広く、再生可能エネルギーの導入拡大に重要な役割を果たしている。

洋上風力発電

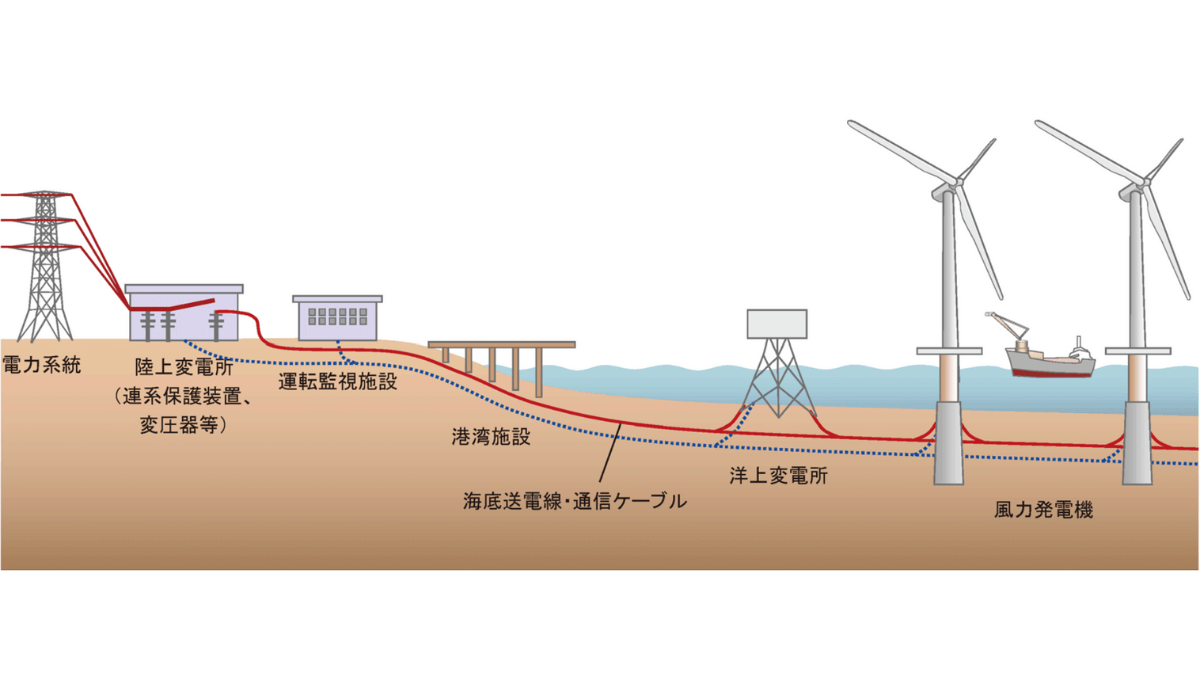

洋上風力発電は、海や湖などの水上に風車を設置して発電を行う方式であり、近年、世界的に導入が急速に拡大している。設置方式には、海底に基礎を築いて風車を固定する着床式と、浮体構造物の上に風車を設置して深海域にも対応できる浮体式がある。

洋上は陸上に比べて風の流れが安定し強風が得られやすいため、発電効率や稼働率が高く、大規模ウインドファームを建設しやすい点が大きな特徴だ。広い海域を活用できるため、発電容量を拡大しやすく、国全体の電力供給網を支える基幹電源としての役割が期待されている。

また、周囲に住宅が少ないことから騒音や景観への影響も相対的に低く、再生可能エネルギーの主力電源化に向け重要な選択肢となっている。

水平軸風車

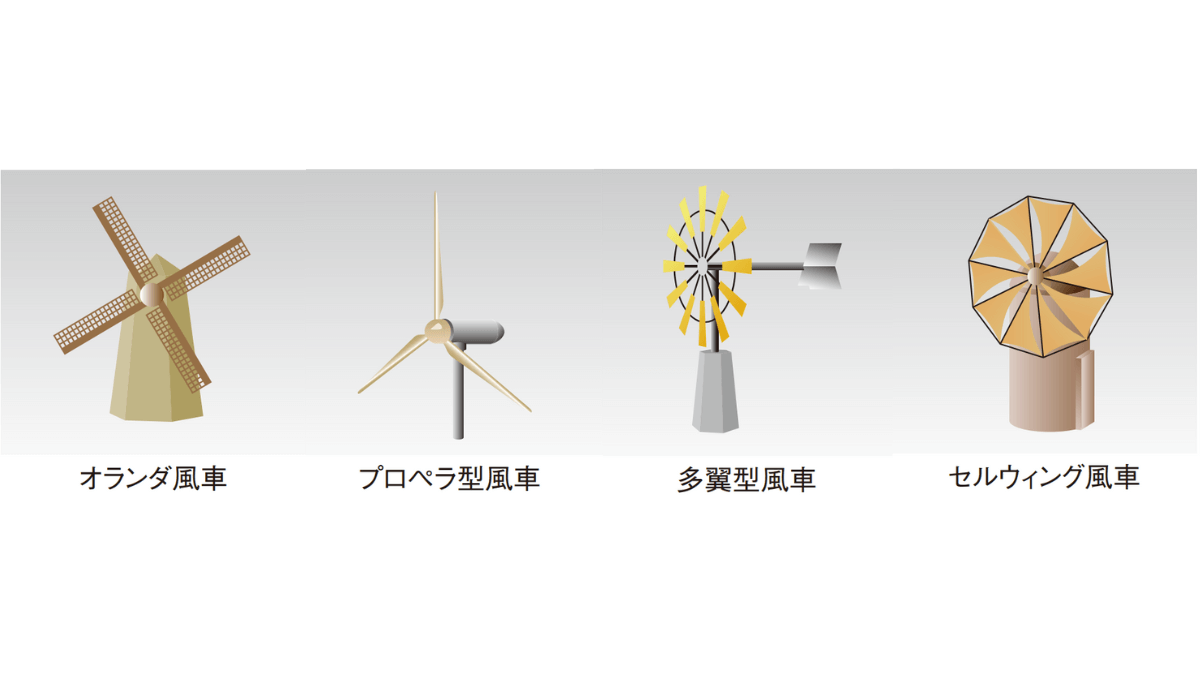

水平軸風車は、回転軸が地面と水平に配置される形状の風車で、現在世界の風力発電機の主流を占めている。風車の前方から風を受けてブレードが回転し、その回転エネルギーを発電機へと伝達して電力を生み出す構造が特徴である。

代表的なタイプには、発電用として広く採用されているプロペラ式、帆の形状を利用するセイルウィング式、伝統的なオランダ式、揚水や農業用動力として使われてきた多翼式などがある。

特に大型化・高効率化が進むプロペラ式は、一般的な風力発電設備の標準構造であり、高いエネルギー変換効率をもち、大規模な発電所から中規模の設備まで幅広く利用されている。構造が比較的シンプルで技術の成熟度が高いため、世界的に最も普及している風車形式である。

垂直軸風車

垂直軸風車は、回転軸が地面に対して垂直に配置された構造をもつ風車で、風向きが頻繁に変わる環境や設置スペースが限られた場所で利用されることが多い。代表的な形式として、揚力を利用して効率的に回転するダリウス型と、抗力を利用して低風速でも動きやすいサボニウス型がある。

いずれも風向きに対して風車本体を向け直す必要がないため、街中や建物の屋上など乱流が多い場所でも安定して稼働しやすい。ただし、一般的に発電効率は水平軸式よりも低く、大規模な発電設備としては採用されにくい。小規模分散型電源や環境デザインと融合した都市型発電設備として活用されるケースが増えている点に特徴がある。

風力発電のメリットや特徴

風力発電のメリットや特徴は大きく以下の4つに集約される。

温室効果ガスを排出しないため、環境負荷が少ない

1つ目のメリットは、環境負荷が少ない点である。風力発電は、風がもつ運動エネルギーをそのまま回転エネルギーへ変換し、発電機で電力をつくる方式であり、化石燃料を燃やす工程を必要としない。そのため発電時にCO₂、SOx、NOxなどの温室効果ガスや大気汚染物質を排出せず、環境負荷が極めて小さい電源といえる。

さらに、設備の製造から輸送、設置、運転、廃棄までを含めたライフサイクル全体の排出量を評価すると、8〜20 gCO₂e/kWh程度とされ、従来型火力発電と比べて大幅に低い。こうした特性により、風力発電は再生可能エネルギーの中でも長期的な脱炭素化に貢献する電源として位置づけられている。

他の再生可能エネルギーと比べて、変換効率が高い

2つ目のメリットとして、風力発電は、再生可能エネルギーの中でも比較的高い変換効率を示す電源であり、とりわけ洋上風力発電はその特性が顕著である。海上は陸上に比べて風が強く安定して吹く傾向があるため、設備利用率は太陽光発電の約1.5倍から2倍以上に達し、発電量の面で高いパフォーマンスを発揮する。

これは、昼夜や天候によって出力が大きく変動しやすい太陽光とは異なり、風況の安定性が高い環境では継続的に発電しやすいためである。ただし、燃料供給や水量が比較的一定である地熱発電や中小水力発電と比べると、自然条件による変動が避けられない点で効率面は劣る部分もある。

大規模化が容易

3つ目のメリットは、大規模化が容易な点だ。中でも、洋上風力発電ではその優位性が顕著である。海上は陸上に比べて居住区域から離れているため、騒音や景観への影響が小さく、大型風車を多数設置しても周辺環境との摩擦が生じにくい。

また、海域は陸上と異なり平坦で広大な空間が確保できるため、風車同士の間隔を適切に取りながら規模を拡大できる点も大規模化に向く理由である。特に日本は国土こそ限られるが、四方を海に囲まれた地理的条件を活かすことで、洋上に大規模な風力発電設備を展開する潜在力が高い。

こうした特性から、洋上風力発電は将来的に多くの電力を供給する基幹電源としての役割が期待されている。

資源が枯渇しない

最後に、風力発電がもつ最大のメリットは、利用する資源が枯渇しない点である。風は地球規模の大気循環によって絶えず発生し、採掘量に限りがある石油・石炭・天然ガスとは本質的に異なる再生可能なエネルギー源である。

そのため、特定地域の埋蔵量に依存したり、国際情勢によって価格が急騰するといったリスクを受けにくい。風力発電設備を適切な風況の場所に設置すれば、長期間にわたり安定してエネルギーを取り出すことができる。また、燃料を補給する必要がないため、運用段階では供給停止の心配が少なく、電力供給の持続性に寄与する。

風力発電のデメリットや課題

資源が枯渇しない、温室効果ガスを排出しないという利点があるものの、建設費用やメンテナンス費用が高い、設置場所の制約、発電所の建設や運用に伴う生態系への影響リスクなど、さまざまな問題点も考えながら運用していく必要がある。

自然災害のリスク

1つ目の課題は、自然災害のリスクである。風力発電は自然条件に大きく影響を受ける電源であり、特に日本のように台風・地震・落雷などの自然災害が多い地域では設備へのリスクが高い。設計基準を超える暴風が吹けば、ブレードが破損したり、タワーが曲がる、最悪の場合は倒壊する可能性がある。

落雷による発電設備の損傷も想定されるため、避雷設備やブレード内部の導電構造など高度な対策が必要だ。さらに、洋上風力発電では地震動に加え高波や津波といった海象変化にも耐える構造が求められ、基礎構造や浮体の設計が複雑になる。

こうした災害リスクに対応するためには、地域ごとの気象・海象データを踏まえた耐風・耐震設計が不可欠であり、風力発電の導入において重要な課題となっている。

初期費用およびメンテナンス費用がかかる

2つ目の課題は、初期費用やメンテナンスにコストがかかる点である。風力発電は設備そのものが大規模かつ精密であるため、導入段階から高いコストが発生する。ブレード、ナセル、タワーといった大型部材の製造には高度な加工技術が必要で、完成品を設置地点まで運ぶ輸送費も嵩む。

さらに、設置作業には大型クレーンや専用船舶が用いられ、工事全体のコストを押し上げる。特に洋上風力発電では、海底に基礎を構築する着床式工事や、深海域で使われる浮体式技術、発電電力を陸上へ送る海底ケーブル敷設など、特殊で高額な施工が伴う。

また運転開始後も、ブレード、ギアボックス、発電機など風雨にさらされる主要部品には摩耗が生じるため、専門技術者による定期点検や部品交換が不可欠である。これらの維持管理費用が長期的に発生する点は、風力発電の重要な課題となっている。

騒音・低周波音による騒音問題

3つ目の課題は、騒音の問題だ。風力発電では、ブレードが高速で回転し空気を切る際に「スウィッシュ音」と呼ばれる風切り音が発生し、これが周囲に騒音として届く。また、回転時に生じる低周波音は可聴域を下回るため気づきにくいが、長時間さらされると睡眠の質の低下や不快感につながる可能性が指摘されている。

特に低周波音は、頭痛や耳鳴り、圧迫感など体調への影響を訴える住民が一定数存在することから、国際的にも一つの環境課題とされている。陸上風力発電の場合、住宅地に近い場所では問題が顕在化しやすいため、設置時には住居との距離や地形、風向きなどを考慮した適切な配置が求められる。

生態系への影響

4つ目の課題は、生態系への影響が少なからず生じてしまう点である。

陸上では、風車のブレードが高速回転することで鳥類が衝突するバードストライクが発生し、特に猛禽類や渡り鳥など広域を移動する種にとって深刻なリスクとなる。また、風車が集中的に設置されることで飛行経路が阻害され、採餌地や繁殖地へのアクセスが制限されるなど、生息地の分断が進む可能性も指摘されている。

さらに、洋上風力発電の場合には、海底ケーブルが発する微弱な電磁波がサメやエイなど電磁感知能力をもつ海洋生物の行動に影響を及ぼす可能性があるほか、基礎構造物の建設に伴う海底の撹乱が海洋環境に一定の負荷を与えることも懸念される。

設置場所の制約と発電の不安定さ

最後に、設置場所の制約と発電の不安定さも忘れてはならない。まず、風車を建てるには十分な風速と年間を通じた風の安定性、地形条件を満たす必要があり、候補地は山間部や沿岸、離島などに限られやすい。

さらに、こうした風況に恵まれた地域は、既存の高圧送電線や大規模な送電網から離れていることが多く、送電線の新設や増強が不可欠となる。送電距離が長くなれば損失やコストも増え、導入のハードルが上がる。

一方、風は自然現象であるため常に一定ではなく、風速の変動に応じて発電量も刻々と変わる。その結果、需要と供給のバランスをとるためには、蓄電池や他電源との組み合わせ、系統側での調整力確保が欠かせない。

風力発電を導入・開発している会社・メーカーの事例

最後に、風力発電事業を手がける国内外の企業事例についていくつか紹介する。

コスモエコパワー株式会社

コスモエコパワー株式会社は、日本国内で風力発電の導入を先駆けて推進してきた企業であり、1996年に山形県で日本初の商用風力発電施設を稼働させた歴史を持つ。サイト開発から設計・建設・運用・保守までを一貫して手がける体制を築いており、国内各地でオンショアおよび洋上風力の建設・運用実績を重ねてきた。

また、グローバルな競争力強化にも注力しており、新たな開発案件に積極的に取り組んでいる。具体例として、Amazonが日本国内で投資する初の陸上風力発電プロジェクト「新むつ小川原ウィンドファーム」において、コスモエコパワーは2024年にコーポレートPPA(電力購入契約)を締結し、発電容量33MWの施設として2025年7月に稼働を開始した。

これは日本国内の一般家庭約19,000世帯分の年間消費電力に相当する規模である。このように、コスモエコパワーは風力発電分野における技術・実績・ビジネスモデルの面でリーダーシップを発揮しており、地域エネルギーの脱炭素化と再生可能エネルギーの普及に貢献している。

J-POWER(電源開発株式会社)

J-POWER(電源開発株式会社)は、電源開発促進法に基づき1952年に設立された電力会社であり、戦後日本の電力不足解消を目的に水力・火力など大規模電源の開発を担ってきた。当初は政府が出資する国策会社であったが、電力自由化の流れの中で2004年に完全民営化され、現在は民間の大手電力事業者として国内外で発電事業を展開している。

近年は風力発電をはじめとする再生可能エネルギーにも注力しており、日本国内での陸上風力・洋上風力に加え、海外案件への参画も進めている。その代表例が、英国イングランド東岸リンカンシャー沖の北海で建設された大規模洋上風力発電所Triton Knollである。

J-POWERは2018年、このプロジェクトの持株会社に出資する形で参画し、建設・運転・保守に関する事業に関与している。Triton Knoll は出力約857MW(計画容量860MW)の洋上風力発電所で、約90基の風車を備え、2022年に営業運転を開始した。

J-POWERはこの事業を通じて、大規模洋上風力の建設・運営ノウハウを蓄積するとともに、海外再生可能エネルギー事業の拡大を進めており、国内で培った電源開発技術をグローバル市場でも活用している。

ベスタス社

ベスタス社(Vestas Wind Systems A/S)は、デンマークで1945年に創業した風力タービンメーカーであり、現在では世界最大級の風力発電機メーカーとして知られている。

創業当初は鋼鉄構造物や各種機械の製造を主力としていたが、1970年代以降に風力タービン事業へと本格的にシフトし、1979年に風力発電分野へ参入してからは、1980〜90年代を通じて風力専業メーカーとしての地位を確立した。

同社は風力タービンの設計・製造・販売にとどまらず、設置工事、試運転、運用・保守サービスまでを一貫して提供する垂直統合型ビジネスモデルを採用しており、これにより世界各地で高い市場シェアを維持している。

特に、陸上風力発電分野では170GW超の累積導入実績を持ち、各種気象条件に対応した高性能かつ大型のタービンプラットフォームを世界各国の電力事業者や開発事業者に供給している。近年は洋上風力でも事業を拡大しており、V236-15.0MW級の超大型タービンを含む製品ラインアップを通じてスコットランドなど世界各地の大規模洋上プロジェクトに採用されている。

Siemens Gamesa Renewable Energy

Siemens Gamesa Renewable Energyは、2017年にスペインのガメサ社とドイツのシーメンス社の風力発電部門を合併して設立された風力タービン製造のグローバルリーダーである。世界80か国以上に展開し、オンショア・オフショアを問わず風力タービンの設計、製造、販売、設置、運用・保守まで一貫したサービスを提供しており、累積導入容量は130 GWを超えている。

2025年6月には、経済産業省およびTDK株式会社との三者間で、洋上風力用風車の重要部材である風車用磁石を中心としたサプライチェーン構築に関する覚書(MOU)を締結した。

この取り組みは、日本が2030年および2040年に掲げる洋上風力容量30~45 GWという目標達成を支援するものであり、風車コンポーネントの国内製造、雇用の創出、技術蓄積を通じて風力発電導入を加速させる狙いがある。Siemens Gamesaは、世界最大級の15 MW級洋上タービンを開発するなど技術革新の先端を走っており、再生可能エネルギーの普及において中心的な役割を果たしている。

まとめ

風力発電は、風のエネルギーを電気に変換する技術であり、再生可能エネルギーの中でも成熟度が高い電源として世界的に導入が進んでいる。

発電時に温室効果ガスを排出しないことに加え、洋上では大規模化が容易で、安定した風況を活かして高い稼働率を実現できる点も大きな利点である。一方で、台風や落雷など自然災害への対策、設置可能な土地の確保、送電網が整備されていない地域での系統接続の課題など、技術的・制度的な不確実性は依然として存在する。

こうした課題を乗り越えるには、政府によるルール整備や企業の技術開発、大学・研究機関との連携による産業基盤の強化が欠かせない。国内で風力発電を支えるサプライチェーンが確立されれば、エネルギーの安定供給だけでなく関連産業の成長や雇用創出にも寄与し、風力発電は日本のエネルギー戦略を支える重要な柱として価値をさらに高めていくと考えられる。