メタマテリアルは、自然界には存在しない特性を人工的に生み出すために設計された新素材であり、波長以下の微細構造を持つことで従来の物質では不可能だった光・音・電磁波の制御を可能にする革新的な技術である。

これにより、電波の指向性を自在に操る高効率アンテナや、次世代通信に不可欠な高周波デバイス、さらには光を屈折させて物体を「見えなくする」透明マントなど、多様な応用が進んでいる。

メタマテリアルの発展は、情報通信やエネルギー利用の在り方を大きく変える可能性を秘めており、学術研究のみならず産業界からも注目を集めている。本記事では、メタマテリアルの基本的な特徴、応用分野、そして実用化に向けた課題までをわかりやすく解説する。

目次

メタマテリアルとは?

メタマテリアルとは、自然界には存在しない物質の特性を持つように人工的に設計された新しい材料である。

メタマテリアルという名称は、もともと「変化」を意味するメタボ(metabolic)からきたともいわれているが、「超越した」を意味する“meta”と、「材料」を意味する“material”を組み合わせたものが一般的である。

これは1990年代後半、英国の物理学者ジョン・ペンドリー(John Pendry)らが「負の屈折率」を示す人工構造を提案した際に、「metamaterial」と呼んだのが始まりといわれている。

メタマテリアは、金属やプラスチックなど、従来の素材を用いて波長以下の微細構造を作り、電磁波や音波、熱流、光などの波を制御することが可能だ。そのため、光学や通信、音響、熱工学など多様な分野において、新たな機能性素材として注目されている。

メタマテリアルの特徴

メタマテリアルは、自然界の物質では実現できない性質を人工構造によって生み出す革新的な素材である。ここでは、その独自性を支える2つの主要な特徴について紹介する。

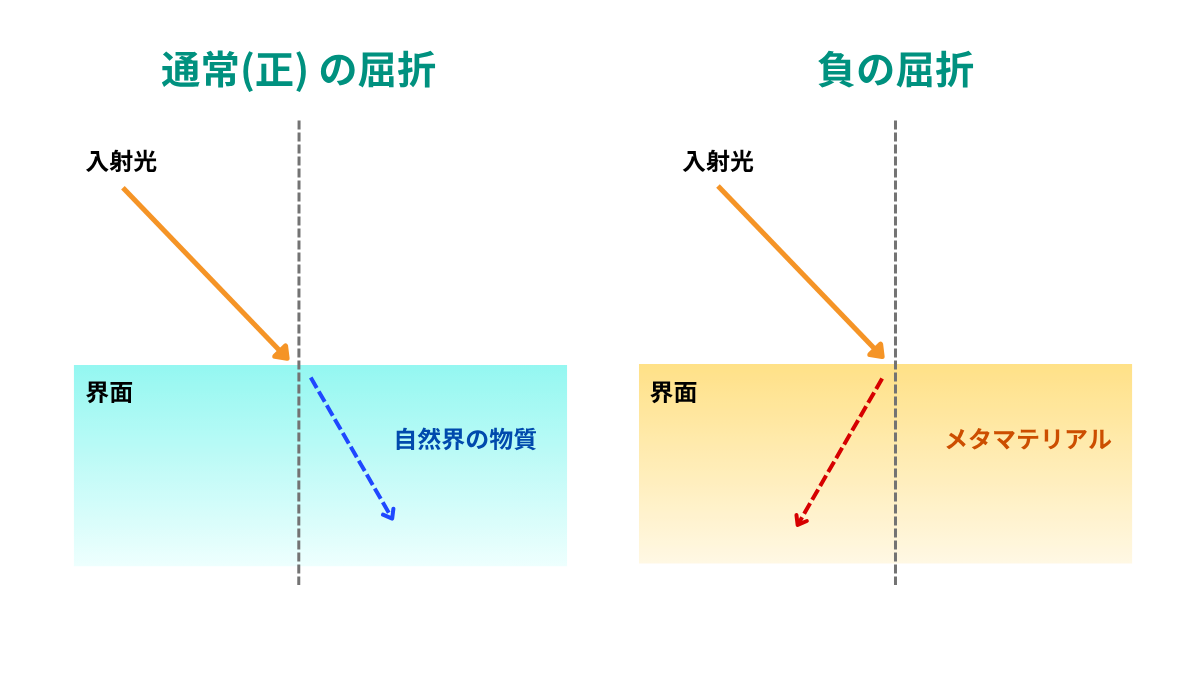

負の屈折率

メタマテリアルの最大の特徴は「負の屈折率」だといえる。負の屈折率とは、光や電磁波が物質内部を通過する際、通常とは逆方向に屈折する現象を指す。

一般的な物質では、光は入射角に対して一定の方向へ曲がるが、メタマテリアルでは人工的に設計された周期構造により、電場や磁場の応答が反転し、波が逆方向に屈折する。

この特性をもつメタマテリアルは、光の進行方向やエネルギー伝達を制御でき、従来の光学理論では不可能とされていた動作を実現することができる。例えば、従来よりも高精度な集光や、視覚的に物体を隠す「透明マント」といった応用も理論的に可能である。

波動現象の制御

2つ目の特徴は、波動現象を自在に制御できるということだ。通常、波の伝わり方は物質固有の屈折率や密度などによって決まるが、メタマテリアルは内部に配置された周期的な微細構造によって、波の位相、振幅、進行方向を人工的に操作することが可能である。

この特性により、特定の方向への波の透過や反射を制御したり、不要なノイズを遮断したりといった高度な機能を実現できる。例えば、通信分野ではアンテナの指向性を高めたり、音響分野では特定の周波数だけを吸収する遮音材の開発にも応用されている。

メタマテリアルの市場動向

メタマテリアル市場は、人工的に構造設計された材料により電磁波や音波を自在に制御できる技術として注目を集めている。

Mordor Intelligenceの調査レポート「世界のメタマテリアル市場2025-2030」によると、メタマテリアル市場は2025年時点で世界規模約15.3億ドル(USD 1.53 billion)と推定され、2030年までに年平均成長率(CAGR)でおよそ27%を超える成長が見込まれている。

成長の背景には、研究開発投資や企業間連携の増加があり、特に通信(5G/6G)、航空宇宙・防衛、医療機器といった応用分野が市場拡大をけん引している。例えば、製品別では「電磁メタマテリアル」が2024年時点で市場全体の約44%の収益シェアを占める中心セグメントとなっており、用途別ではアンテナ・レーダー関連が約63%を占め、エンドユーザー別では航空宇宙・防衛分野が約54%を占めている。

また地域別には北米が全体の35%超を占める最大市場で、アジア太平洋地域も通信インフラ整備や政府支援を背景に高い成長が期待される。一方で、製造コストの高さや標準化の遅れといった制約も指摘されており、これらを克服できるかが今後の課題である。

とはいえ、通信技術、航空宇宙、医療、さらには自動車の先進センサー領域まで応用が広がるにつれて、市場の潜在性は非常に大きいと評価できる

メタマテリアルの種類

メタマテリアルは「使われる素材」と「構造の設計意図」によりタイプが分かれるが、ここでは物理現象別に代表的な4つの種類を紹介する。

電磁メタマテリアル

電磁メタマテリアルは、自然界には存在しない電磁特性を人工的に設計した構造材料である。主な特徴は、負の屈折率や電磁波の制御能力を持つ点にあり、微細な金属パターンや誘電体構造を周期的に配置することで、電波や光の伝播方向・強度を自在に操ることができる。

これにより、従来不可能だった高感度なアンテナ設計や電波吸収体の開発が可能となった。用途としては、5Gや6G通信における高効率アンテナ、航空機や車両のレーダーシステム、さらにはステルス技術や医療用イメージング機器などが挙げられる。特に、低損失で小型化が可能な特性から、次世代通信インフラの中核技術として注目されている。

音響メタマテリアル

音響メタマテリアルは、音波の伝播を人工的に制御するために設計された構造材料である。通常の物質では不可能な音の屈折、吸収、反射を実現できる点が特徴で、内部に微細な空洞や共鳴構造を持たせることで、音波の進行方向や速度を自在に変化させることができる。

これにより、特定の周波数帯の音だけを遮断したり、特定方向への音の集中を可能にする。用途としては、防音壁やノイズキャンセリング素材、音響レンズ、超音波イメージング装置などがある。特に自動車や医療分野での応用が進んでおり、従来の吸音材を超える性能を持つ次世代の防音・音響制御技術として注目されている。

熱メタマテリアル

熱メタマテリアルは、熱の伝わり方を自在に制御することを目的として設計された人工構造体である。通常の物質では実現できない熱伝導の方向性や分布を作り出せる点が特徴で、内部に配置された微細な金属や絶縁体のパターンによって、熱流を集中・分散・遮断することが可能になる。

これにより、ある部分だけを冷却したり、逆に特定領域へ効率的に熱を集めるといった制御が行える。用途としては、電子機器や半導体の放熱設計、熱エネルギーの回収システム、さらには体温管理や赤外線ステルス技術などが挙げられる。特に高効率な熱管理を実現する素材として、エネルギー分野や精密機器の開発で注目を集めている。

弾性メタマテリアル

弾性メタマテリアルは、外力に対する変形や振動の伝わり方を人工的に制御するために設計された構造材料である。内部に周期的な格子構造や空洞を設けることで、通常の物質では得られない負のポアソン比や異方的な弾性特性を実現できる。

これにより、力を加えても特定方向には膨張せず、衝撃や振動を効果的に吸収・分散することが可能となる。用途としては、自動車の防振構造、衝撃吸収材、航空機部品、さらには医療用義肢やロボットの柔軟関節などが挙げられる。軽量かつ高強度という特性を兼ね備え、安全性と効率性を両立する次世代の構造材料として注目されている。

メタマテリアルが活用される分野と主な用途

メタマテリアルは、私たちの身の回りの技術を根本から変える可能性を秘めている。以下では、その革新が特に進む4つの分野と主な用途を紹介する。

通信分野「高性能アンテナ/6G」

1つ目は通信分野での活用である。通信分野におけるメタマテリアルの活用は、特に高性能アンテナや次世代通信技術である6Gの実現に向けて重要な役割を果たしている。

電磁波を精密に制御できる特性を利用することで、従来よりも高感度で指向性の高いアンテナ設計が可能となり、信号の受信効率やデータ伝送速度を大幅に向上させることができる。また、メタマテリアルを用いた超薄型アンテナは、基地局やモバイル機器の小型化・軽量化にも寄与する。

6Gではテラヘルツ帯などの高周波通信が想定されており、電波の減衰や干渉を抑制するための新素材としてメタマテリアルが注目されている。この技術革新は、通信品質の向上だけでなく、スマートシティやIoT社会を支える基盤技術としても期待されている。

音響分野「高性能遮音材/医療機器」

2つ目の分野は音響である。音響分野におけるメタマテリアルの活用は、音波の伝播を自在に操る技術として注目されている。特に高性能遮音材の開発では、内部に微細な空洞や共鳴構造を組み込むことで、特定の周波数帯の音だけを選択的に遮断することが可能になる。

この性質により、従来の吸音材よりも薄く軽量でありながら、高い防音性能を実現できる。また、医療分野では超音波を制御するメタマテリアルが利用されており、超音波イメージングの解像度向上や、がん治療などでの焦点制御技術に応用されている。これにより、非侵襲的な診断・治療の精度を高めることができる。

光学分野「超薄型レンズ/透明マント」

3つ目は、光学分野での活用だ。光学分野におけるメタマテリアルの応用は、光の屈折や透過を自在に操る技術として大きな注目を集めている。特に超薄型レンズでは、ナノスケールの構造によって光の位相を精密に制御し、従来のガラスレンズに比べて極めて薄く軽量でありながら、高い焦点精度を実現できる。

この「メタレンズ」はスマートフォンや光通信機器、医療用顕微鏡などへの応用が期待されている。また、透明マント技術では、光を物体の周囲に回り込ませることで対象を視認できなくする、いわゆる光学的ステルス効果を生み出す。これは軍事やセキュリティ分野だけでなく、医療内視鏡など視認性が重要な機器への応用も検討されている。

機械分野「衝撃吸収材/耐震技術」

最後は機械分野での活用である。機械分野におけるメタマテリアルの活用は、衝撃吸収や振動制御などの構造性能を革新する技術として注目されている。内部に周期的な格子構造や空洞を設けることで、外力の伝達経路を人工的に変化させ、衝撃エネルギーを効率的に分散・吸収することができる。

この特性を利用した衝撃吸収材は、自動車や航空機などの安全構造に応用され、軽量化と高強度を両立している。また、耐震技術への応用では、地震波の特定の振動成分を遮断・反射する構造を形成することで、建築物の揺れを大幅に軽減できる。これにより、従来の防振材やダンパーを超える性能を実現する可能性がある。

メタマテリアルの課題

革新的な特性を持つメタマテリアルだが、実用化にはまだ技術的な壁が存在する。ここでは、その中でも特に重要な3つの課題を紹介する。

微細加工が難しい

1つ目の課題は微細加工が難しい点である。メタマテリアルは、その特異な性質を実現するためにナノメートルからマイクロメートル単位の精密な構造を必要とする。しかし、このような微細加工は技術的に非常に難易度が高く、わずかな寸法誤差でも設計通りの電磁的・音響的特性が得られなくなることがある。

特に、高周波通信や光学分野で用いられる構造は、光の波長よりも小さい精度が求められるため、電子ビームリソグラフィやナノインプリントなどの高度な加工技術が不可欠である。また、これらのプロセスは環境条件にも敏感で、温度や振動の影響によって品質が左右されやすい。

そのため、メタマテリアルの量産や大型化には、より高精度で安定した微細加工技術の確立が重要な課題となっている。

製造コストが高い

2つ目の課題は製造コストが高い点だ。メタマテリアルの製造コストが高いのは、その構造の複雑さと使用材料の特殊性に起因している。メタマテリアルは微細な周期構造を精密に形成する必要があり、高度な設計技術とクリーンルーム環境下での製造プロセスを要する。

そのため、装置投資や工程コストが大きく、試作段階でも一般材料に比べて数倍の費用がかかる場合が多い。また、用途に応じて金属・誘電体・複合素材などを組み合わせるため、材料費も上昇しやすい。

特に、通信や光学分野で使用される高周波対応型や高透過型のメタマテリアルは、設計精度と再現性の両立が難しく、生産効率を下げている。今後は、3Dプリンティングや低コストナノリソグラフィなどの新製法の導入によって、コスト低減と量産化の両立が求められている。

大面積化が容易ではない

3つ目の課題は、大面積化が容易ではないことである。メタマテリアルの大面積化が難しいのは、その構造の精密さと均一性を維持しながら広い面積を形成することが困難だからである。メタマテリアルはナノメートル単位の周期構造によって特異な特性を発現するため、わずかな寸法のずれや欠陥でも性能が大きく低下してしまう。

小規模な試作レベルでは精密加工が可能でも、数十センチメートル以上のスケールになると構造の均一性を保つことが難しく、生産歩留まりも下がる。そのため、通信アンテナや建築材料など大面積を必要とする応用では、実用化の壁となっている。

現在は、ロール・トゥ・ロール印刷や自己組織化技術など、大面積かつ高精度な製造法の開発が進められており、これが実現すればメタマテリアルの応用範囲は飛躍的に拡大すると期待されている。

メタマテリアルに関する開発や事業を行う企業

最後に、メタマテリアルの研究や実用化を進めている企業を紹介する。

株式会社村田製作所

株式会社村田製作所は、京都府長岡京市に本社を置く電子部品メーカーであり、コンデンサや通信モジュールなどを中心にグローバルに事業を展開している。同社は近年、ナノ構造設計によって波動を自在に操る「メタマテリアル」技術の研究開発に注力している。特に注目されているのが、超音波を効率的に透過させる「超音波透過メタマテリアル」である。

この技術では、バネ振り子のような共振構造を用いることで、通常であれば超音波が反射してしまう材料内部を透過させることが可能になる。これにより、医療分野では超音波診断装置の精度向上や体内センシング、自動車分野では非破壊検査や車載センサーなどへの応用が期待されている。

村田製作所は、これらの研究を通じて新たな波動制御材料の実用化を目指すとともに、大学や研究機関との協創を推進し、メタマテリアル技術を基盤とした次世代ソリューションの開発に取り組んでいる。

NTT株式会社

NTT株式会社は、日本を代表する通信事業者グループの持株会社であり、固定通信や移動通信、研究開発を通じて情報通信インフラの高度化に取り組んでいる。同グループのNTTドコモは、「NTTドコモ技術ジャーナル」において、5G evolutionおよび6Gに向けた透明RIS技術と、それを支えるメタマテリアル/メタサーフェス技術の研究を報告している。

ミリ波帯では電波が回り込みにくく障害物の影響を受けやすいため、無線環境そのものを適応的・動的に制御する「インテリジェント無線環境(IRE)」の概念を示し、その実現手段として可変反射面RIS(Reconfigurable Intelligent Surface)を検討している。

RISはメタマテリアル/メタサーフェス構造を用いた薄型板状の反射・透過面であり、素子構造や制御信号を調整することで電磁波の伝搬経路や反射特性を設計できる。これにより、建物や窓面など既存構造物上にRISを設置して遮蔽物による死角を補い、送信機・受信機・伝搬チャネルを含めたネットワーク全体の最適化を図ることで、5G以降の高速・大容量・低遅延通信を支える次世代無線基盤の構築を目指している。

Nature Architects株式会社

Nature Architects株式会社は、2017年設立の東京大学発スタートアップで、東京都中央区日本橋人形町に本社を置き、メタマテリアルや折り紙工学に基づく設計技術で製造業の製品設計を支援している。

同社はメタマテリアルを「特別な形状や材料配置により、変形や光、振動などの物理挙動を制御した構造体」と捉え、微細なユニットセルを周期的に配置することで、材料そのものではなく構造設計によってマクロな物性を変化させる技術を中核としている。

製造業向けには、自動車や家電、建設などを対象に、負のポアソン比を持つハニカム構造やラティス構造の設計を通じて、部品点数の削減や軽量化、材料代替、振動・騒音制御といった付加価値を提供している。

また、最適化・数値シミュレーション・機械学習を統合した設計探索技術「DFM(Direct Functional Modeling)」やCAMs(Computer Aided Metamaterials)を開発し、量産や製造設備の制約を考慮した実用的なメタマテリアル設計プラットフォームとして展開している。

まとめ

メタマテリアルは、自然界には存在しない電磁的・音響的・熱的特性を人工的に設計した構造材料である。波長以下の微細な構造を持ち、その形状や配置を制御することで、光や音、熱などの波の伝わり方を自在に操ることができる。

この特性により、通信分野では高効率アンテナや6G対応の反射制御面、音響分野では高性能遮音材、光学分野では超薄型レンズや透明マント、機械分野では耐震・衝撃吸収材料など、多様な応用が進んでいる。

一方で、微細加工の難しさや製造コストの高さ、大面積化の課題など、実用化には技術的な壁も存在する。それでも、国内外の研究機関や企業による開発は加速しており、実用段階へと確実に近づいている。