製造業の設計開発部門を率いる役職者の皆様は、日々、組織の生産性向上と競争力強化のために尽力されていると思われる。しかし、次のような状況に直面している方も多いのではないだろうか。

- 顧客・市場対応が属人化しており、組織としての提案力を高められない

- 意思決定に必要な情報が点在し、戦略判断が遅れる

- 現場にスピードを求めても、期待する成果につながらない

「これだけ頑張っているのに、なぜ成果が出ないのか」と疑問を感じることもあるだろう。

こうした状況には、個々の努力や現場の頑張りだけでは解決できない、組織に潜む構造的な問題が関わっている可能性がある。特に、限られた時間やリソースの中で成果を出すには、個人の努力だけでなく、情報や知識を効率的に活用できる仕組みが不可欠である。本記事では、その背景にある問題の本質と解決策について探る。

目次

開発現場の効率化を妨ぐ情報分断という構造課題

現場からは「情報が古い」「必要なものが見つからない」といった声が上がりがちである。しかし、役職者の視点では、背後にある「なぜ情報取得や意思決定が後手に回るのか」「なぜ開発スピードが上がらないのか」といった、より深い課題が潜んでいることがある。

現場社員は懸命に業務に取り組んでいるが、その活動が組織全体として有機的に連携していない場合がある。たとえば、情報共有会を開いても、実際に役立つ知見が十分に集まらず、属人化の進行により後継者育成も困難になることがある。

さらに、「もっと早く提案できる体制にしたい」と考えても、情報基盤が分散していると、個別の改善策(顧客対応強化、競合調査、機能改善など)を講じても、十分な効果につながらないことがある。つまり、問題の本質は個々の努力ではなく、組織全体の「仕組み」にあるのである。

外部環境の変化が開発現場の効率化を難しくしている理由

現代の製造業を取り巻く外部環境は急速に変化しており、次のような影響が生じている。

多様化する顧客要望が開発スピードを鈍化させる

製品ライフサイクルの短縮により、顧客要望は細分化・多様化し、対応が複雑になっている。さらに、カーボンニュートラル対応やリサイクル要件の増加、グローバル顧客とのやり取りの増加により、情報量と対応スピードの負荷は膨大である。従来の方法では、顧客のニーズを先回りして対応することは容易ではない。

競合動向を追えず、効率的な戦略判断が難しい現場

異業種やスタートアップの参入により競争構造は変化しており、AI×素材、電動化×半導体など技術融合の領域が広がっている。さらに、特許・論文・ニュース・展示会情報など情報源が多様化しているため、競合の動きを迅速に把握し、自社戦略に反映させることは簡単ではない。

市場変化への後追いが続く組織構造の問題

脱炭素・EV・新エネルギーなど政策主導の変化や、業界ごとの技術トレンドの多様化により、市場動向を正確に予測することはますます困難である。加えて、要求が単なる機能から、ユーザー体験や社会的意義といった価値へシフトすることで、技術開発との接点も複雑化している。

情報と知見の分断が生む“非効率の連鎖”

「顧客対応の後手化」「競合動向の把握遅れ」「市場変化への後追い」は、一見すると現場のスピードやリソース不足に起因するように見える。しかし、共通する根本的な要因は次の通りである。

- 外部情報と社内知見が十分につながっていない

- 部署間で蓄積された知見が共有されず、過去の学びが活かされていない

結果として、組織全体としての判断や対応はワンテンポ遅れ、外部環境の変化に追いつけない構造が生まれている。

外部環境の急速な変化の中で、従来の組織の仕組みがスピードに追いついていないこと、さらに部署間や階層間で情報が分断されていることが、現場が目先の対応に追われる大きな要因となっている。

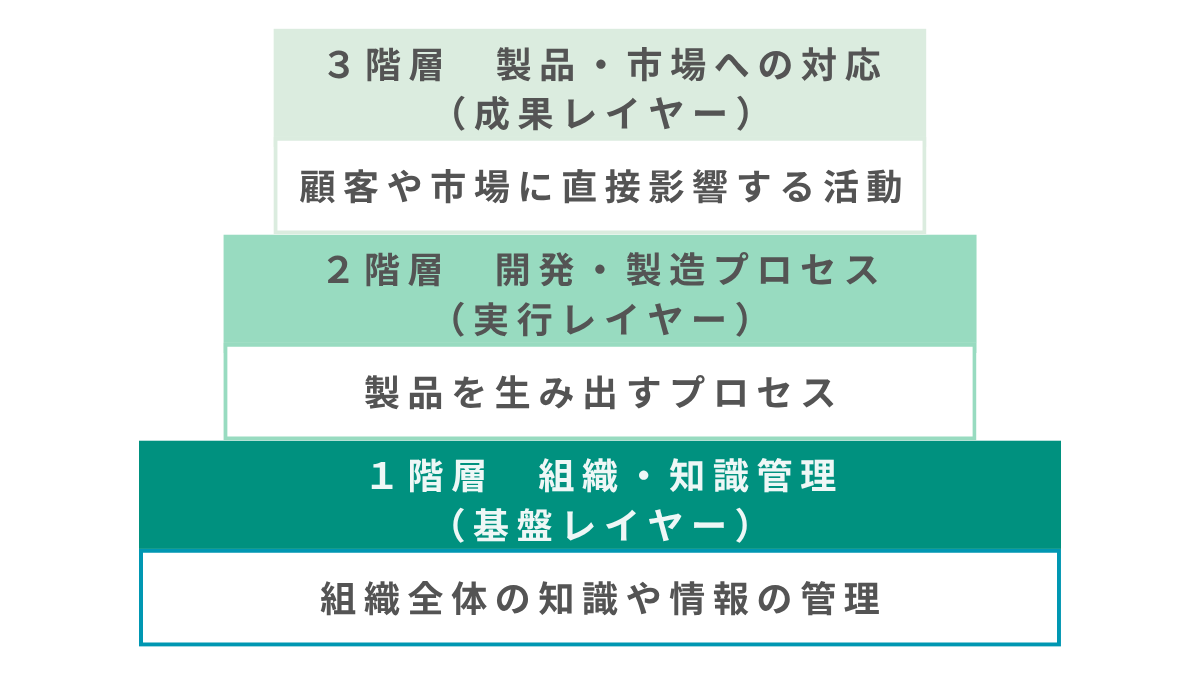

成果を生み出す開発現場の3階層モデル

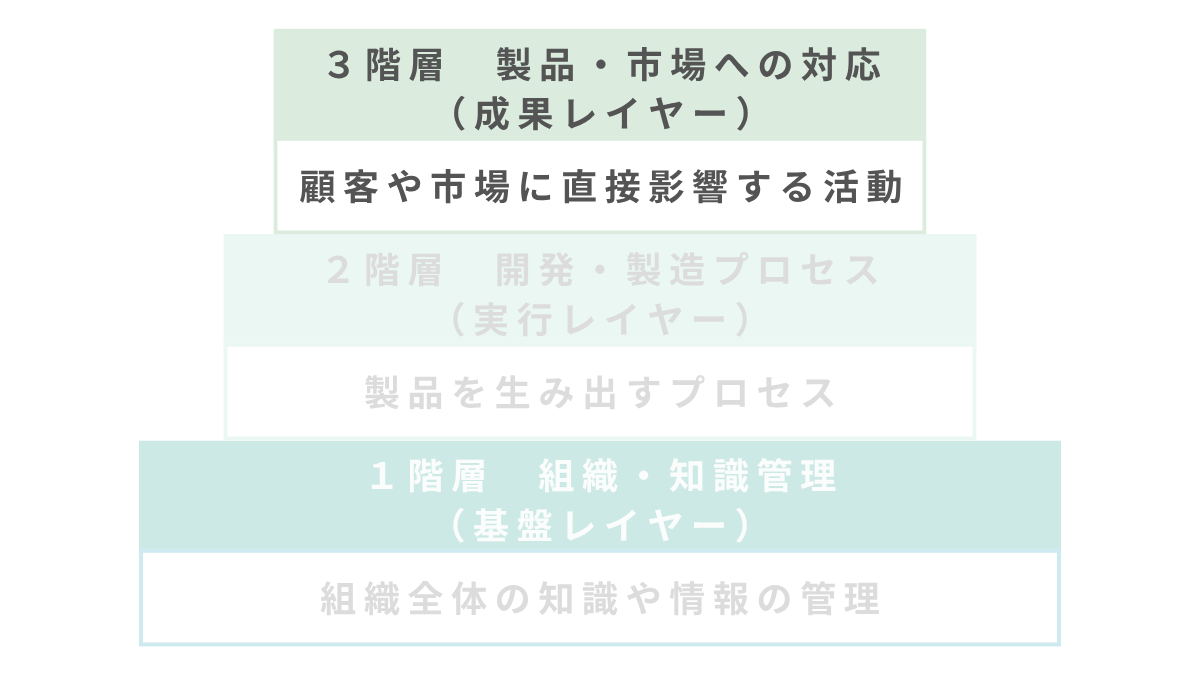

製造業の開発現場では、「製品価値を高めたい」「市場でリードしたい」と考えても、現場の努力だけでは成果につながらないことがある。その理由は、課題が組織内で階層的に存在しており、3つの層が連携して初めて効率的な開発と成果が生まれるからである。ここでは、開発現場の成果を支える3階層の構造と、それぞれの役割について整理する。まずは現場で最も顕在化しやすい"成果レイヤー"から順に、原因を遡る形で説明していく。

3階層目:製品・市場への対応(成果レイヤー)

このレイヤーでは、顧客や市場に直接影響する活動が含まれる。

- 顧客の改善要望への迅速な対応

- 製品機能の継続的な改善

- 競合動向に合わせた開発強化

- 製品トラブルやクレームへの迅速な対応

これらの活動は、市場での競争力維持や顧客満足度向上に不可欠である。しかし、属人化や情報分断が起こると、迅速かつ効果的な対応が難しくなり、市場の変化に後れを取り、顧客の期待に応えられない状況が生まれる。

ここで起きる問題の多くは、必要な情報が他部門や過去資料に散在しているため、判断に必要な材料に辿り着けないことに起因する。

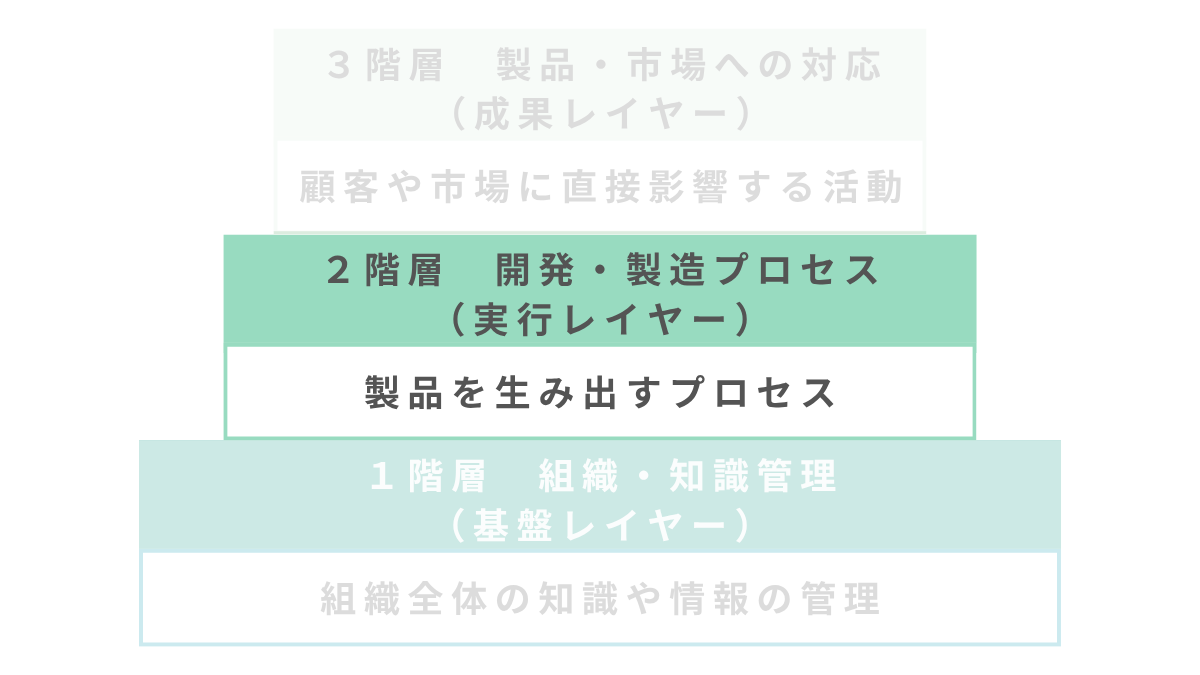

2階層目:開発・製造プロセス(実行レイヤー)

ここでは、製品を生み出すプロセスそのものが焦点である。

- 意思決定の迅速化

- QCDS(品質・コスト・納期・安全性)の向上

- 製品・製造プロセスの改善

- 技術課題の解決

プロセスが円滑に回ることで、製品の品質や市場投入のスピードが向上する。しかし、情報が分断され部門間の連携が不足すると、プロセスが滞り、生産性低下や市場機会の逸失につながる可能性がある。

特に技術課題の調査や判断には、過去のトラブル事例・顧客情報・外部ニュースなど複数の情報源が必要になるため、情報が点在しているとプロセスのスピードが一気に低下する。

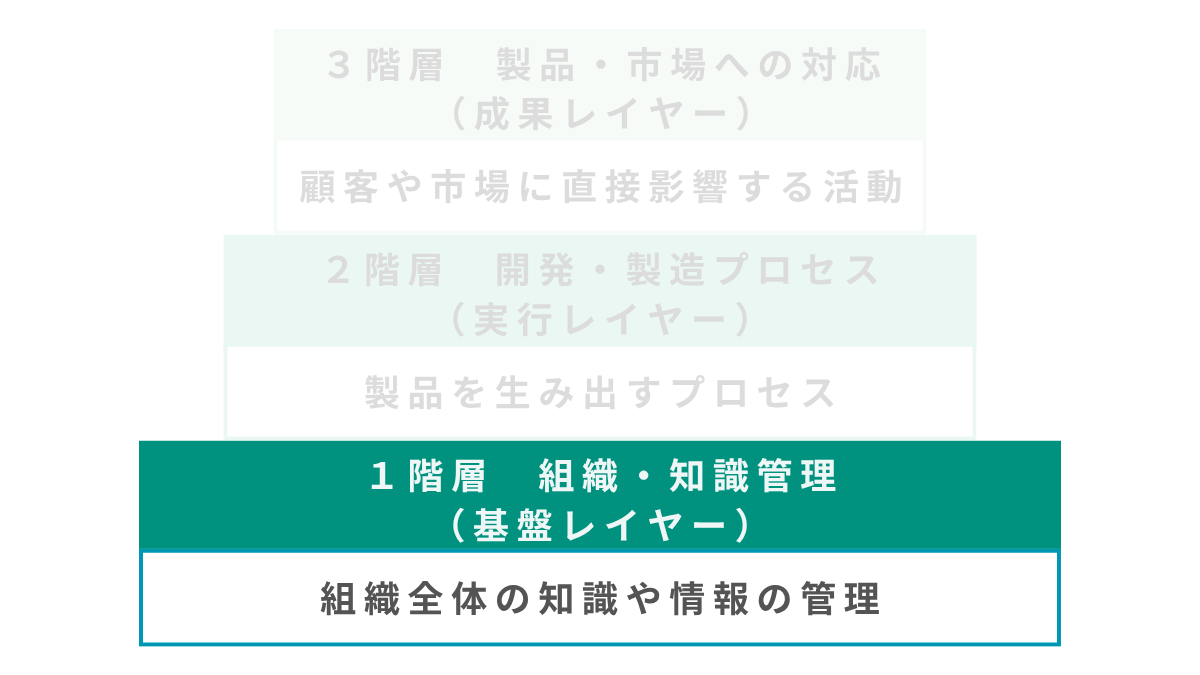

1階層目:組織・知識管理(基盤レイヤー)

組織全体の知識や情報の管理・活用は、成果を支える基盤である。

- 技術伝承や暗黙知の継承

- 日常的な情報探索の利便性

- 情報や知識の質・更新性

- 共有文化や風土の醸成

情報や知識が分断されると、個々の知識が組織の力として活かされず、意思決定や提案の遅れにつながる。

つまり、上位レイヤーで生じる遅れや非効率は、多くの場合この基盤レイヤーにある“情報の散在・未整理”を解消しない限り根本解決しない。

「あるのに使えない」情報が開発現場の効率化を止めている

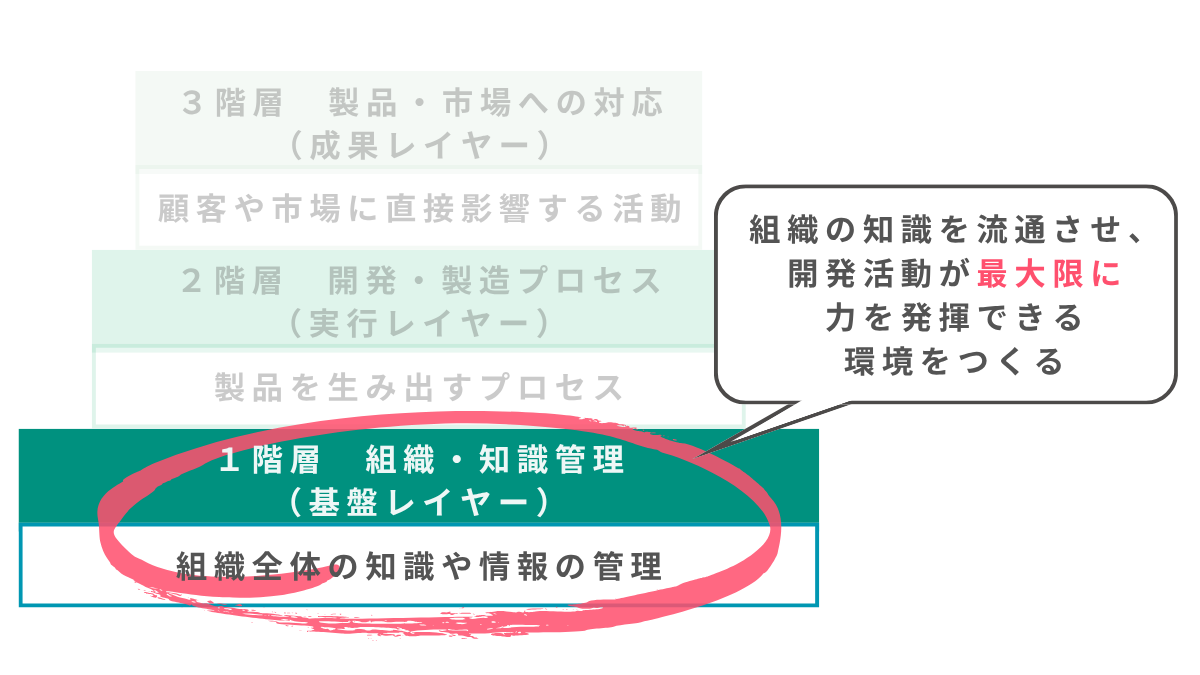

市場・顧客対応(成果レイヤー)で成果を出すには、開発・製造プロセス(実行レイヤー)の円滑な連携が不可欠である。そして、その全体を支える基盤として、ナレッジマネジメント(1階層目)が極めて重要である。

現場には確かに知識が存在する。しかし、それが共有されず、検索・活用も分断されているため、次のような状況が生まれる。

- 技術報告書は個人のローカル環境に眠る

- 営業の顧客要望はExcelファイルに閉じ込められている

- 製造現場の知見はベテランの頭の中に留まる

情報は「存在している」のに、それらが有機的につながっていない。この状態が、意思決定を遅らせ、提案を後手に回らせる根本原因である。

つまり、現場に知識があっても、共有・検索・活用が分断されていることが、組織全体のスピードと精度を低下させる根本原因である。さらに、部下のスキルや経験の差がある場合、属人的な知識に頼っているだけでは対応にばらつきが生じる。情報を整理・共有し、経験差を補う仕組みづくりが不可欠である。

開発現場の効率化を進めるナレッジマネジメント3ステップ

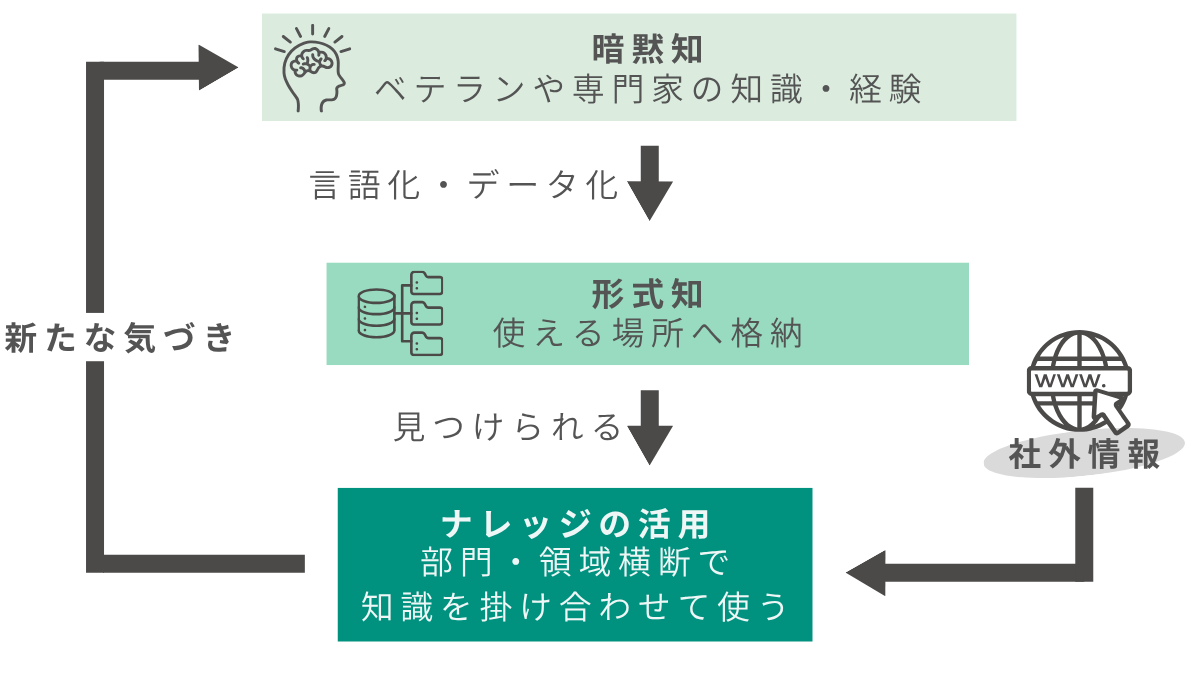

基盤づくりの課題を解決するには、ナレッジマネジメントを3つのステップで整理すると理解しやすい。

ステップ1:知見を言語化・可視化(言語化・データ化)

暗黙知や経験知、勘どころなどを、他者が理解し再利用できる形にするプロセスである。ここが欠けると、知識は「あるのに伝わらない」状態に陥り、意思決定や提案活動のスピードを妨げる。

ステップ2:蓄積するプラットフォーム(蓄積)

言語化された知見や情報を、検索可能で再利用できる形で一元管理するプロセスである。単なるデータの保存場所ではなく、“使える場所”であることが重要である。形式知同士を統合・整理することで、現場での活用や再利用が可能となる。

ステップ3:共有する仕組み(組織活用)

部門や階層、プロジェクトを超えて、知見が自然に伝わり意思決定やテーマ創出に活かされるプロセスである。検索だけでなく、“伝わる・つながる”状態を作ることが重要である。

この循環がうまく機能すると、情報は初めて「伝わり」「使える」状態となり、意思決定のスピードと精度が飛躍的に向上する。

Aconnect(エーコネクト)が実現する、開発現場の効率化を支える「情報の中枢」

情報や知識が点在し、組織としての知がつながらない――。この構造的課題を解消するために、ナレッジマネジメントには一般的に4つの手法がある。

- ベストプラクティス共有型

社内外の成功事例や技術情報を整理・検索し、効果的な方法を組織内に展開 - 専門知識ネットワーク型

個々の専門家や外部知見をつなぎ、暗黙知・経験知を補完 - 顧客知識共有型

顧客関連ニュースやプレスリリースを収集・整理し、部門間で共有 - 知的資本集約型

技術報告書や市場情報など、組織に散在する知識を一元管理して活用可能に

Aconnectは、この4つすべてに横断的に対応できる情報プラットフォームである。

- 社内外の膨大な技術情報や成功事例を整理・検索し、現場や役職者が迅速に参照可能

- 専門領域の社員の解説や示唆に触れ、情報の背景や意味を深く理解でき、意思決定の精度とスピードを向上

- 顧客情報や市場ニュースを自動収集・整理し、部門間でシームレスに共有

- 技術報告書や調査資料など、散在する知識をひとつのプラットフォームに集約して、意思決定や開発活動に活かせる

つまり、Aconnectは組織全体のナレッジをつなぐ「情報の中枢」として機能する。

顧客や市場変化に先手で動きたい、部門をまたいだ知識活用を実現したい――こうした課題を同時に解決可能である。

ナレッジマネジメントの3層(言語化・蓄積・共有)すべてを支援することで、情報が「あるだけ」で終わらず、意思決定や提案活動に直接つなげられる。

組織全体で知識を活かし、市場に先手で動く力を取り戻す。

その第一歩として、Aconnectの詳細ページを参照することを推奨する。

▼Aconnect公式サービスページ

https://aconnect.stockmark.co.jp/