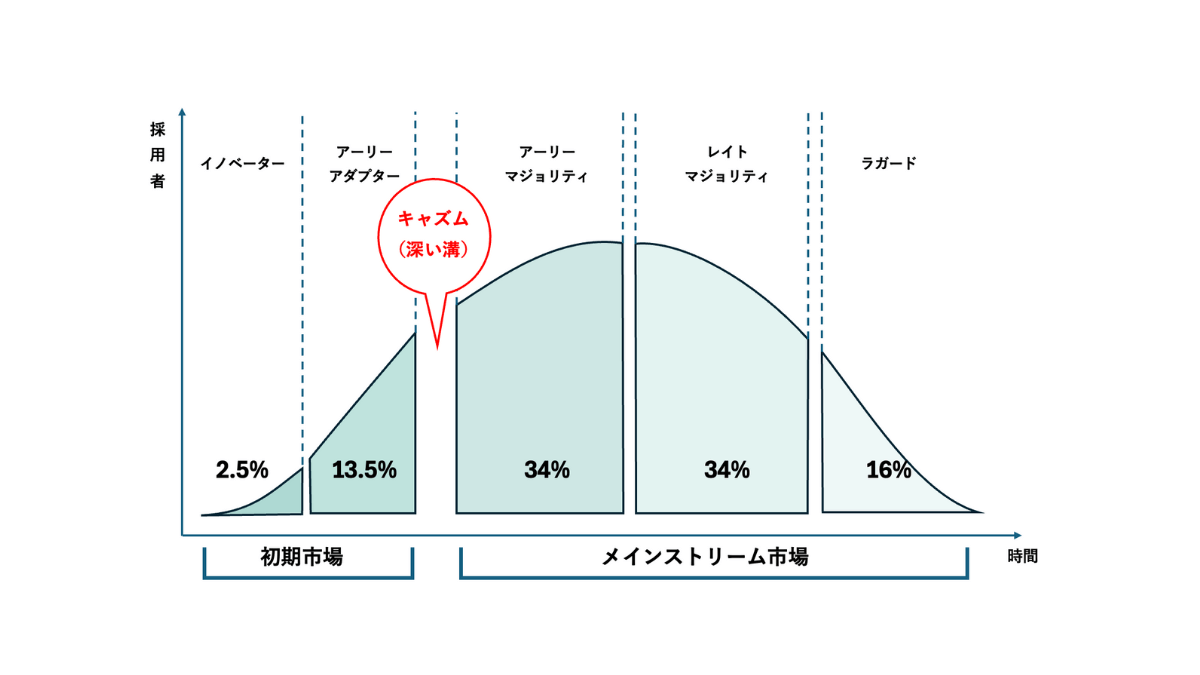

革新的な製品やサービスが世に出ても、多くは一部の先進的なユーザーに受け入れられる段階で普及が止まり、主流市場へと広がらずに終わることがある。この現象を説明するのがキャズム理論である。キャズムとは、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に存在する深く大きな溝のことであり、この壁を越えられなければ市場拡大は望めない。

本記事では、キャズム理論とは何かを明確にし、その背景にあるイノベーター理論やキャズム発生の要因を解説するとともに、実際にその壁を乗り越えるための7つの戦略を紹介する。さらに、キャズムを超えて成長を遂げた企業事例も取り上げ、実践的なヒントを提供したい。

キャズムとは?

キャズムとは、革新的な製品やサービスが市場に浸透していく過程で直面する大きな障壁を意味する概念である。具体的には、早期に製品を受け入れる層であるアーリーアダプターと、より慎重に判断する大多数の消費者であるアーリーマジョリティの間に存在する「溝(ギャップ)」を指す。

キャズム理論は、アメリカのマーケティングコンサルタントであるジェフリー・ムーアによって1991年に提唱されたもので、技術革新をいかに主流市場に届けるかを考えるうえで重要なフレームワークとされている。

例えば、あるスタートアップが開発した最先端のスマートデバイスが技術に敏感なユーザーから高評価を得ていても、一般消費者には使い勝手や信頼性が不十分と判断されることがある。この段階で市場に浸透せずに消えてしまう製品は少なくない。キャズムを越えるとは、このような技術受容の断絶を乗り越え、製品やサービスが本格的に普及する段階へ移行することを意味する。新しい市場に挑戦する企業にとって、キャズムを正しく理解することが成功の鍵となる。

続いて、キャズム理論の理解を深めるためにイノベーター理論について紹介したい。

イノベーター理論における5つの消費者分類

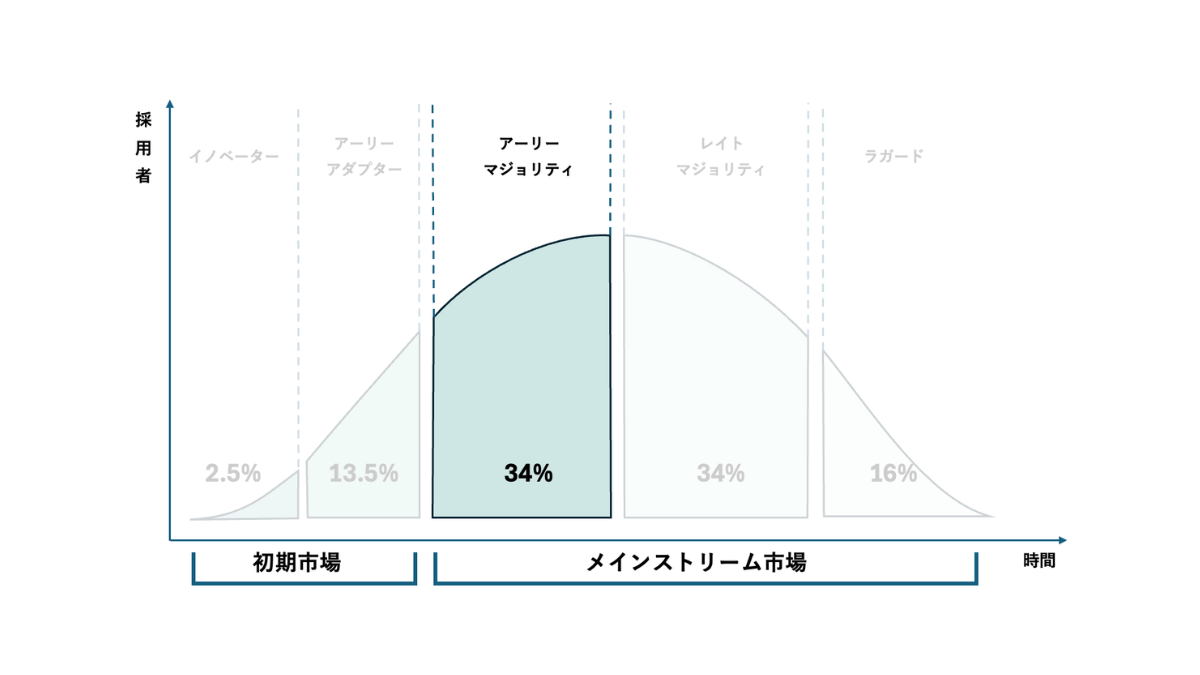

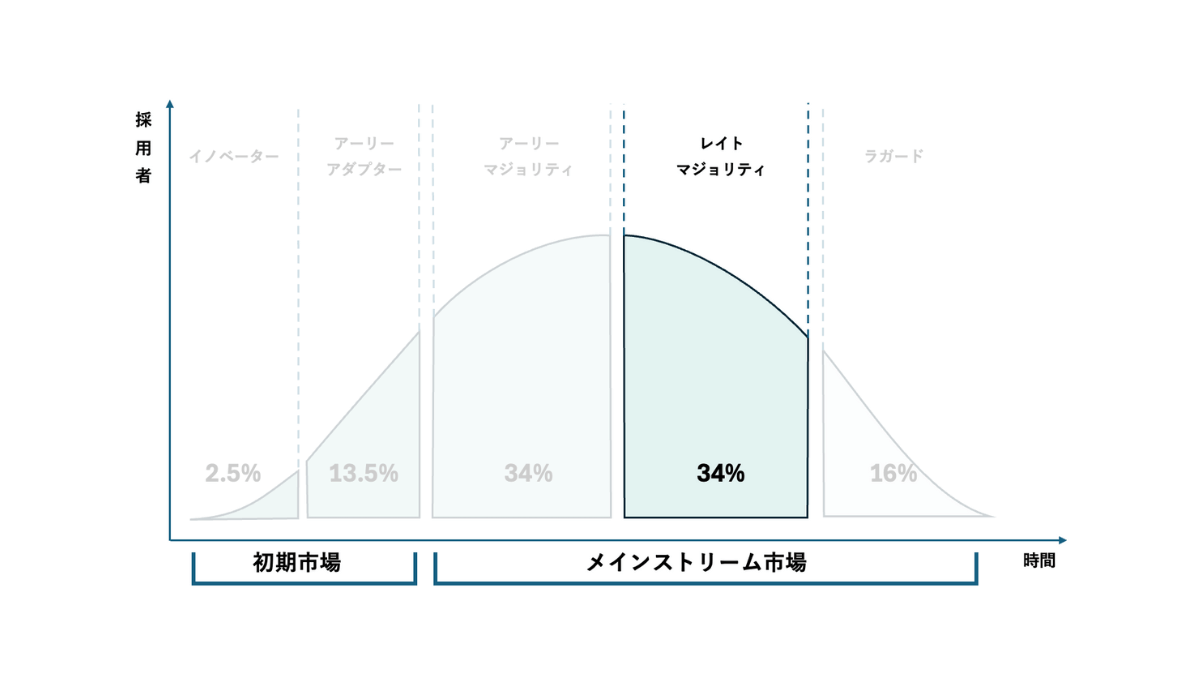

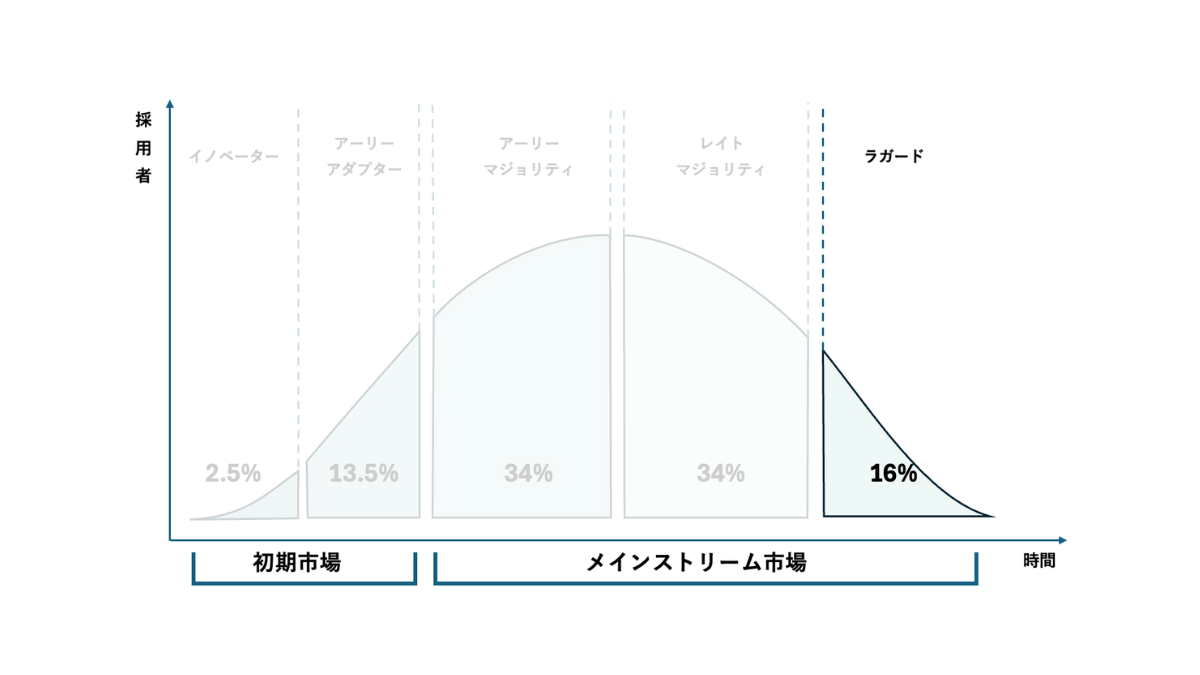

キャズムを理解するには、まずイノベーター理論における消費者の分類を知る必要がある。ここでは、製品やサービスの普及段階を示す5つの層について紹介する。

イノベーター(革新者)

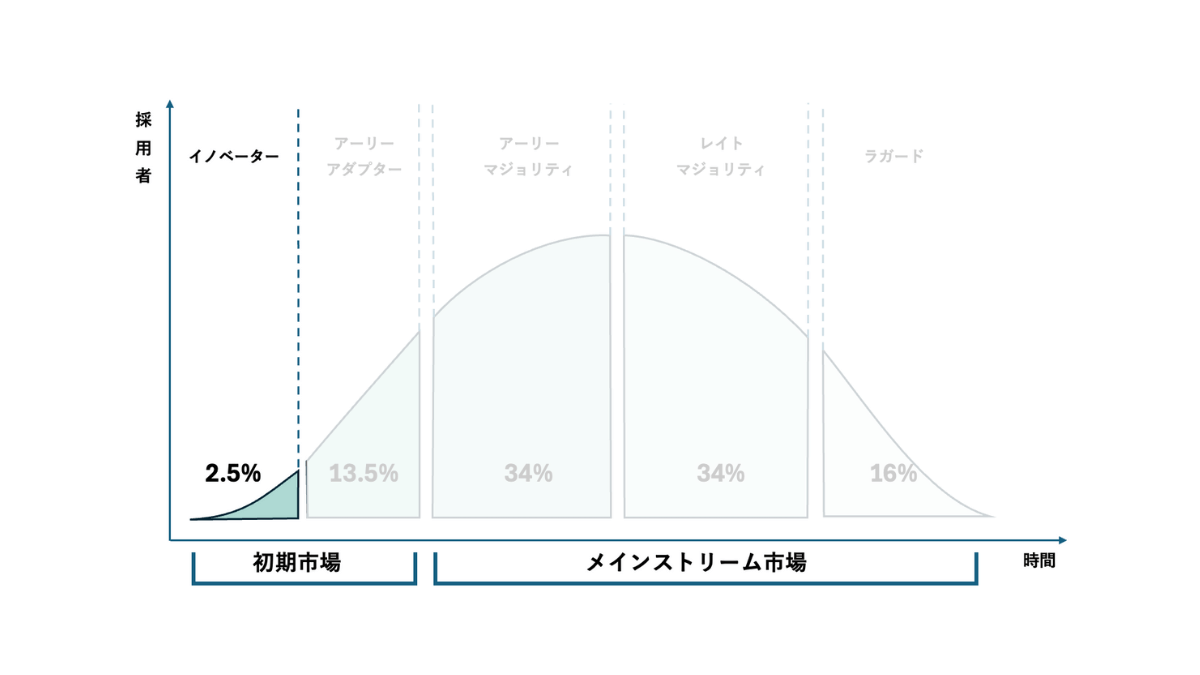

イノベーター(革新者)とは、新製品や新技術に対して非常に高い関心を持ち、他の層に先駆けて積極的に取り入れる消費者層である。全体の市場構成の中では約2.5%とごく少数だが、リスクを恐れず未知の価値に対して投資する姿勢が特徴的である。

技術的な知識や情報収集能力にも優れており、開発初期段階のプロトタイプや未完成の製品であっても、その革新性を見抜いていち早く採用する傾向がある。また、製品の評価やフィードバックを積極的に提供することから、メーカー側にとっては貴重な実証ユーザーとなる。イノベーターの支持を得ることで、その製品が市場に受け入れられる可能性が高まるため、新しい技術やサービスを普及させるうえで非常に重要な存在である。

アーリーアダプター(初期採用者)

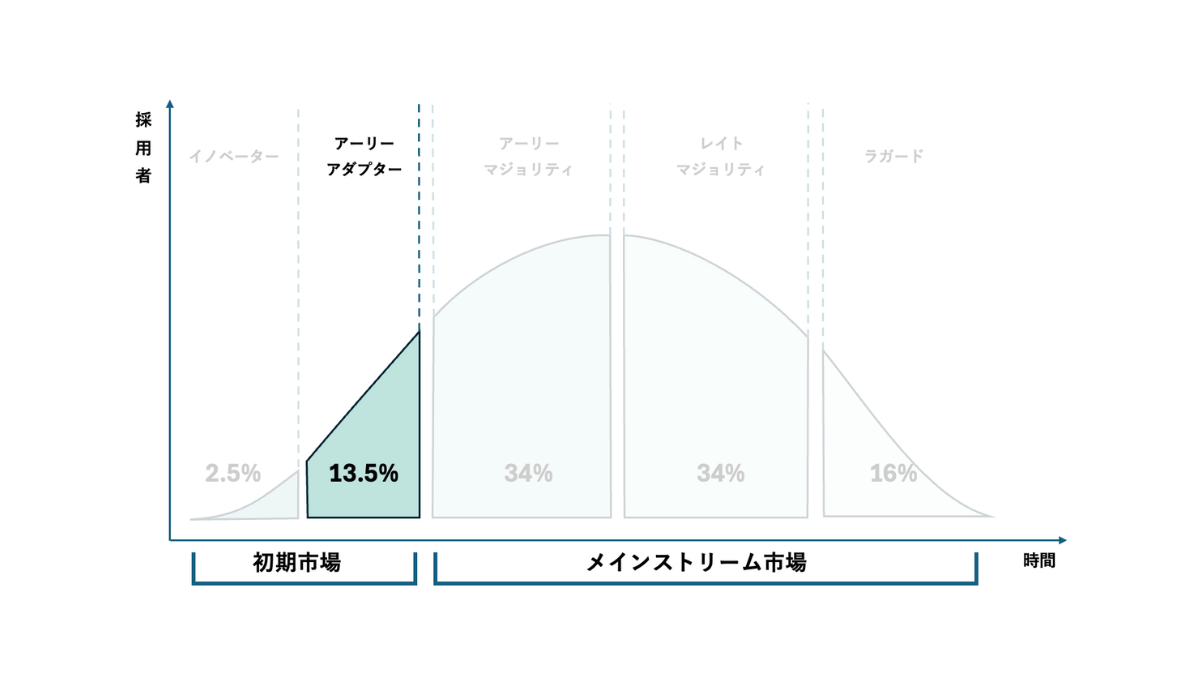

アーリーアダプター(初期採用者)とは、新しい製品や技術に対して比較的早い段階で関心を示し、一般層より先に取り入れる消費者層を指す。市場全体の約13.5%を占めるこの層は、イノベーターほどの冒険心や技術志向はないものの、流行に敏感で情報感度が高く、社会的な影響力を持つことが多い。

製品の価値や将来性を自らの判断で見極めたうえで採用し、その後の普及において口コミや評価を通じて大きな役割を果たす。企業にとっては、アーリーアダプターに支持されることが、次のステージであるマジョリティ層への波及を促進する重要な鍵となる。特にBtoB市場などでは、アーリーアダプター企業が他の企業の導入判断に影響を与えるケースも多く、キャズムを越えるためにはこの層への適切なアプローチが欠かせない。

アーリーマジョリティ(前期追随者)

アーリーマジョリティ(前期追随者)は、新しい製品やサービスが市場にある程度認知され、一定の評価が得られた段階で採用を検討する消費者層だ。市場全体の約34%を占めるこの層は、革新に対して慎重な姿勢を持ちながらも、周囲の評判や成功事例を確認することで導入を決める傾向が強い。リスクを避けたいという心理から、自ら先頭に立って採用することは少ないが、一定の安心感が得られれば積極的に取り入れる。また、製品の実用性やサポート体制、コストパフォーマンスなども判断材料として重視する。

この層の支持を得ることは、製品やサービスが本格的に普及するか否かを左右する重要な分岐点となるため、企業は信頼性のある情報提供やユーザー事例の提示などを通じて、導入へのハードルを下げる工夫が求められる。キャズムを越えた先に位置する層であり、事業成長にとって極めて重要な存在だ。

レイトマジョリティ(後期追随者)

レイトマジョリティ(後期追随者)は、全体の約34%を占める消費者層であり、新しい製品やサービスの導入に対して非常に慎重な姿勢を持つ。アーリーマジョリティがすでに採用を進め、市場において一定の信頼性と実績が確立されている段階でようやく関心を示す。

彼らは変化に対する抵抗感が強く、導入にあたってはコストの妥当性や使いやすさ、他社での導入事例といった外的な根拠を重視する。また、周囲からの圧力や社会全体の流れに後押しされることで、ようやく導入に踏み切るケースが多い。そのため、企業がこの層にアプローチする際は、徹底したサポート体制や価格の明確化、実績の可視化などが求められる。市場が成熟期に入ったことを示す存在でもあり、ビジネスが持続的に拡大していくうえで欠かせない重要なターゲットだ。

ラガード(遅滞者)

ラガード(遅滞者)は、イノベーター理論において最も保守的な消費者層であり、全体の約16%を占める。新しい製品や技術に対する関心が極めて低く、導入には強い抵抗を示す傾向がある。これらの人々は、過去の習慣や伝統的な価値観を重視し、変化を必要としない生活を好む。そのため、製品やサービスがすでに市場で標準化され、多くの人にとって当たり前になった段階でようやく採用に至ることがあるが、それでも積極的に受け入れることは少ない。

ラガードは、新しい情報やトレンドよりも、周囲の信頼できる人物からの強い推奨や社会的な圧力によって影響を受けやすい。企業がこの層をターゲットとする場合、革新性よりも信頼性やサポート体制、既存の価値観と矛盾しないことを丁寧に示す必要がある。マーケティングにおいては最終段階での顧客獲得層と位置づけられる。

キャズムが発生する原因

キャズムが発生する原因は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に存在する価値観や購買動機の大きな違いだ。

アーリーアダプターは革新性に魅力を感じ、自ら進んで新しい技術や製品を試すのに対し、アーリーマジョリティは慎重で、実績や信頼性が確認できるまでは導入をためらう。この違いが、製品やサービスの普及の連続性を断ち、キャズムと呼ばれる深い溝を生むのだ。

例えば、あるスタートアップ企業が先進的なITツールを開発し、話題となって初期ユーザーを獲得したものの、その後の一般市場への展開に苦戦し、売上が伸び悩むといったケースがある。これは、革新性を重視する初期層と、信頼性や導入効果を重視する次の層との間で、企業が適切なアプローチを切り替えられなかったためだ。つまり、キャズムの発生は単なるマーケティング不足ではなく、製品戦略や顧客理解の不一致に起因する構造的な課題だと言える。

なぜキャズムを越えることが重要なのか

キャズムを越えることは、革新的な製品やサービスが一部の支持層から広範な市場へ浸透するために欠かせないステップだ。ここでは、越えることで得られる3つの利点を紹介したい。

市場シェアが拡大する

キャズムを越えることで得られる最大の恩恵の一つが、市場シェアの拡大である。革新的な製品やサービスは、初期段階ではイノベーターやアーリーアダプターといった限られた層にしか受け入れられない。しかし、キャズムを越えてアーリーマジョリティ層に受け入れられるようになると、一気に需要が広がり、市場の大多数にアプローチできるようになる。

これは製品の信頼性や使いやすさ、コストパフォーマンスなどが整い、一般ユーザーが導入を前向きに検討し始める段階に達したことを意味する。例えばスマートフォンやSNSも、初期の限られた支持層からキャズムを越えたことで一気に普及が加速し、大きな市場シェアを獲得した。

市場シェアが広がれば、競合との差別化が進み、業界内でのポジションも強化される。したがって、キャズムを乗り越えることは単なる成長フェーズではなく、ビジネスを次のステージへ押し上げる分岐点となる。

ビジネスの持続可能性が確保できる

キャズムを越えることは、ビジネスの持続可能性を確保するうえでも極めて重要だ。製品やサービスが初期の熱心な支持者であるイノベーターやアーリーアダプターに受け入れられたとしても、そのままの勢いで一般市場に浸透するとは限らない。

キャズムの先にいるアーリーマジョリティは、慎重でリスクを避ける傾向があり、信頼性や実績を重視する。そのため、彼らに受け入れられるためには製品の品質、サポート体制、価格設定、導入のしやすさなど、ビジネスとしての安定性が求められる。これらの条件をクリアし、キャズムを越えられなければ、売上は一時的に伸びたとしても長期的な拡大は見込めず、ビジネスは早期に失速してしまう可能性が高い。

逆に、キャズムを越えることに成功すれば、顧客基盤が広がり、収益性や投資余力も高まるため、事業を継続的に発展させるための安定した土台が築かれる。

信頼性が向上する

キャズムを越えることは、製品や企業に対する市場からの信頼性を高めるうえで重要だ。アーリーマジョリティ層に支持されるということは、製品が一部の好奇心旺盛なユーザーだけでなく、実用性や安定性を重視する一般的な消費者にも評価されたことを意味する。中でも法人市場においては、他社が導入しているかどうか、実績や事例があるかが導入判断の大きな基準となる。

そのため、キャズムを越えて幅広い顧客に選ばれることは、他の潜在顧客からの信頼を呼び込み、導入の後押しにつながる。加えて、製品が多くの利用環境で実際に稼働し続けることで、障害対応や運用ノウハウも蓄積され、企業としての対応力や品質保証にも磨きがかかる。

キャズムを越えるための7つのポイント

キャズムを越えるには、製品の魅力だけでなく、戦略的なマーケティングと顧客対応が求められる。ここでは、アーリーマジョリティに受け入れられるために欠かせない7つの実践ポイントを紹介する。

現状の把握と課題の整理

まず自社の製品やサービスが現在どの段階に位置しているのかを正確に把握し、現状における課題を明確にすることが重要だ。イノベーターやアーリーアダプターには受け入れられていても、なぜアーリーマジョリティに届いていないのか、その要因を多角的に分析する必要がある。

例えば、技術的な未成熟さ、サポート体制の不足、価格設定、市場とのミスマッチなどが挙げられる。これらのボトルネックを洗い出し、どの課題を優先的に解決すべきかを整理することで、次の戦略的な一手を的確に打つ土台ができる。

ターゲットを絞る

キャズムを越えるためには、幅広い層に向けて訴求するのではなく、特定のニーズを持つターゲットに絞ってアプローチすることが有効だ。特にアーリーマジョリティ層は慎重で実利重視の傾向があるため、汎用的な価値提案では響きにくい。

市場の中でも特定の業種や職種、課題を明確に持ったセグメントに焦点を当て、そのニーズを深く掘り下げたうえで具体的な導入効果や成功事例を提示することが信頼構築につながる。結果として、導入のハードルが下がり、キャズム突破の足がかりとなる。

アーリーマジョリティに響く訴求を行う

アーリーマジョリティに響く訴求を行う際には、革新性よりも実用性や信頼性を重視した情報提供が重要だ。彼らは新しい技術や製品に対して懐疑的な姿勢をとりやすく、導入に慎重であるため、過去の成功事例や他社の導入実績、具体的なメリットや導入後の成果を明確に伝えることが求められる。

また、導入プロセスの負担の少なさやサポート体制の充実といった安心材料を提示することで、心理的なハードルを下げることができる。実績と根拠に基づいた訴求が、アーリーマジョリティの関心と信頼を獲得することが鍵だ。

ユーザビリティ(使いやすさ)を向上させる

キャズムを越えるためには、ユーザビリティの向上も極めて重要だ。特にアーリーマジョリティ層は、製品やサービスの使いやすさを重視する傾向が強いため、直感的な操作性や導入の容易さが求められる

複雑な設定や専門知識を必要とする製品は敬遠されやすいため、初めて使うユーザーでも迷わず使える設計が望ましい。また、導入前後のサポート体制やマニュアルの充実、操作画面の視認性なども使いやすさの一部として捉える必要がある。

ホールプロダクトを構築する

ホールプロダクトを構築するとは、製品そのものに加え、顧客が実際に成果を得るために必要な周辺要素をすべて提供することである。

アーリーマジョリティは完成度の高い製品を求めており、本体だけではなくマニュアル、サポート、導入支援、互換性のあるサービスやソリューションの存在も重要視する。そのため、単なる製品開発にとどまらず、利用者が製品を確実に活用できる環境を整えること必要だ。ホールプロダクトの構築は、安心感や信頼の獲得に直結し、キャズムを越えるための不可欠な要素である。

先進性や独自性をストーリー化する

先進性や独自性を単に機能や性能として伝えるのではなく、ストーリー化することは、アーリーマジョリティの関心を引きつける有効な手段といえる。なぜこの製品が誕生したのか、どのような課題をどのように解決できるのか、誰の成功体験に基づいているのかといった背景や文脈を明確に語ることで、製品の価値が具体的にイメージされやすくなる。

顧客は単なる技術革新ではなく、それによって得られるベネフィットに納得して動くため、共感を得られる物語の構築が重要となる。

口コミを広める

口コミを広めることは、アーリーマジョリティに信頼を与える上で極めて重要だ。この層は自ら情報を積極的に取りに行くよりも、周囲の評判や利用者の声を重視する傾向がある。

そのため、実際のユーザーの体験談や事例を発信することが効果的であり、SNSやレビューサイト、導入事例記事、動画などを通じて第三者視点の評価を可視化する必要がある。また、初期顧客に対して満足度の高いサポートを提供し、自然なかたちでポジティブな評価を促すことも、信頼の連鎖を生み出すうえで有効だ。

キャズムを超えた企業と失敗した事例

キャズム理論を理解するうえで参考になるのが、実際にキャズムを越えて成長した企業と、越えられず市場から姿を消した製品の存在である。ここでは、成功と失敗それぞれの事例を紹介したい。

株式会社メルカリ

株式会社メルカリは、2013年に設立された日本発のフリマアプリを運営する企業である。従来、個人間の中古品取引はヤフオクなどのオークション形式が主流であったが、手間やトラブルの懸念から一般層の利用は限定的だった。メルカリは「出品の簡便さ」と「安心・安全な取引環境」の構築に注力し、出品時のバーコード読み取り機能や匿名配送などを導入。

これにより参入障壁を下げ、アーリーマジョリティ層を取り込むことに成功した。現在では月間利用者数が2,000万人を超え、日本のCtoC市場を牽引する存在となっている。

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社は、スイスに本社を置く世界最大の食品飲料企業ネスレの日本法人であり、「キットカット」や「スターバックス」、「ネスカフェ」ブランドで知られる。ネスカフェは、独自の「ネスカフェアンバサダー」制度によりキャズムを超える成功を収めた。

これは、一般の会社員などが自らアンバサダーとして職場にコーヒーマシンを設置し、同僚が利用するたびにコーヒー代を支払うという仕組みである。機器は無料で貸与され、ネスレは継続的なカプセルの購入によって利益を得る。この戦略により、職場という多様な層が集まる場所で自然に製品を体験してもらい、口コミ効果と継続利用を促進した。結果としてアーリーマジョリティ層の信頼を獲得し、急速に市場を拡大した。

セグウェイ

セグウェイは、Segway Inc.によって販売された、体重移動によって操作する二輪立ち乗り型の電動二輪車である。2001年に発表され、「人類の移動手段を変える」として世界中から注目を集め、一般消費者向けに販売されたものの、日本国内では道路交通法の規制により公道走行が困難であり、利用シーンが限られていた。

また、1台あたり60〜100万円という高価格が普及の障壁となり、さらに安価な電動キックスクーターの登場により競争力を失った。結果として、一般ユーザーの支持を十分に得ることができず、2020年7月にセグウェイの生産は終了した。これは、キャズムを越えられなかった代表的な製品の一例である。

まとめ

キャズム理論は、イノベーションの普及過程に潜む断絶を明らかにした重要な概念であり、とくにアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にある価値観の隔たりが、多くの製品やサービスの成長を妨げる要因となっている。

キャズムを乗り越えるには、革新的なアイデアを持つだけでは不十分で、ターゲットの明確化、信頼性の可視化、ユーザビリティの改善、導入支援の仕組み化といった製品を“売る”だけでなく、“使われる”ための戦略が不可欠だ。