バイオマス発電は、木質系廃材や農業残渣、食品廃棄物など、生活や産業から生まれる有機資源を燃料として電力を生み出す発電方式であり、再生可能エネルギーの中でも実用性の高い仕組みとして関心が高まっている。

植物由来の資源は成長過程で二酸化炭素を吸収するため、排出量と吸収量が相殺される点が特徴で、カーボンニュートラル社会の実現に寄与する電源として注目されている。バイオマス発電は地域に眠る未利用資源の活用につながり、地方経済の循環や雇用創出の面でも導入効果が期待できる。

一方で、燃料の安定調達やコスト、発電効率といった課題も存在し、導入には適切な理解が求められる。本記事では、バイオマス発電の仕組みや特徴、バイオマス発電のメリットと課題を整理し、導入を検討する際に役立つ知識をわかりやすく解説する。

目次

バイオマス発電とは?

バイオマス発電とは、木材の端材や間伐材、家畜の排泄物、食品廃棄物など、植物や動物に由来する有機資源を燃料として利用し、その燃焼やガス化、発酵によって得られる熱や可燃性ガスを使って電力を生み出す発電方式である。

バイオマスをエネルギー源として用いる歴史は古く、人類は有史以前から薪や木炭を燃料として生活を営んできた。日本でも、日本酒や味噌、醤油、納豆などの生産で微生物発酵が活かされ、燃料としても稲わらや落ち葉が利用されるなど、有機資源を循環的に扱う文化が根づいていた。

近代的な発電技術としてのバイオマス利用が体系化されたのは20世紀後半であり、日本では2012年の固定価格買取制度(FIT)の導入を契機に設備導入が加速した。再生可能な資源を使う点が特徴で、化石燃料依存の低減や地域資源の活用にもつながる電源として位置づけられている。

バイオマス発電が注目される理由・背景

バイオマス発電が注目される背景には、化石燃料への依存を減らす必要性が高まっていることがある。石油や天然ガスは採掘技術の向上で可採年数が延びているものの、依然として有限資源であり、国際情勢の変動によって価格が急騰しやすい。

近年の地政学的リスクによる燃料価格の高騰はその脆弱性を示している。一方で、バイオマスは地域で発生する木材残渣や農業由来の廃棄物などを燃料にできるため、輸入依存度の高い化石燃料とは異なり、地産地消型のエネルギーを実現できる。

また、循環可能な有機資源を活用することで、地域経済の活性化や廃棄物削減にも寄与する。こうした要因が重なり、バイオマス発電は持続可能で安定性の高い電源として評価されている。

バイオマス発電の仕組み

バイオマス発電の仕組み・方式は全部で3つ存在する。それぞれ詳しく解説していく。

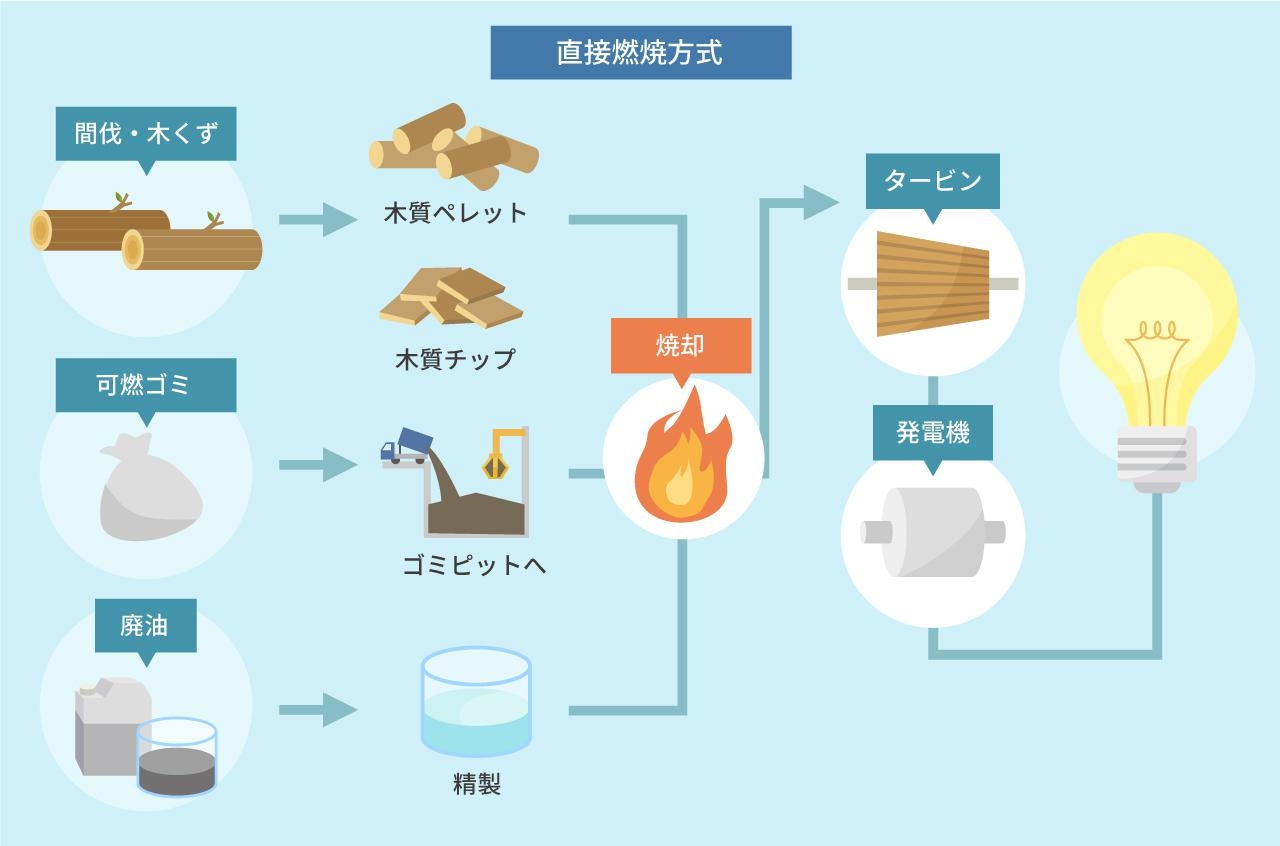

直接燃焼方式

直接燃焼方式は、バイオマス発電の中でも最も一般的に採用されている方式であり、木材チップや稲わら、廃材などの固体バイオマスをそのまま燃焼させて蒸気をつくり、蒸気タービンを回して発電する仕組みである。

この方式には固定床方式と流動床方式があり、固定床方式では格子状の台の上で燃料をゆっくり燃やすため構造が比較的シンプルで、小〜中規模の発電設備に適している。

一方、流動床方式では高温に加熱した砂などの媒材の上に燃料を投入し、気流によって燃料を浮遊させながら均一に燃焼させることができるため、熱効率が高く、さまざまな種類のバイオマスを安定して処理できる。

直接燃焼方式は技術的に成熟しており、大規模発電所から地域熱供給を兼ねた中規模施設まで幅広い用途で利用されている。

熱分解ガス化方式

熱分解ガス化方式は、固形バイオマスを直接燃やすのではなく、高温かつ酸素を制限した環境で化学的に分解し、可燃性の合成ガスを生成して発電に利用する方式である。

まず、乾燥処理を行った燃料をガス化炉へ投入し、水蒸気や少量の酸素を加えて700℃以上に加熱する。バイオマスは乾燥、熱分解、部分酸化、還元といった反応段階を経て、一酸化炭素や水素、メタンを主成分とする合成ガスへと変化する。

このガスはガスタービンやガスエンジンで燃焼され、効率よく電力を生み出すことができる。熱分解ガス化方式は発電効率が約30〜40%と比較的高く、小規模な分散型電源にも適している点が特徴であり、再生可能エネルギーの利活用を支える技術として期待されている。

生物化学的ガス化方式

生物化学的ガス化方式は、微生物や酵素の働きを利用して有機物を分解し、メタンや二酸化炭素、水素などを主成分とするバイオガスを生成して発電に利用する方式である。

まず、バイオマスを脱水や破砕といった前処理を行い、酸素のない、もしくは低酸素の湿潤環境へ投入する。ここで多様な微生物群が段階的に作用し、複雑な有機物は揮発性脂肪酸やアルコール、有機酸へと分解され、最終的にメタン生成菌がバイオガスへと変換する。

この方式は乾燥を前提とした燃焼プロセスとは異なり、食品廃棄物や家畜排せつ物など含水率の高いバイオマスでも効率よく処理できる点が特徴である。生成されたバイオガスはガスエンジン発電や熱利用に用いられ、廃棄物処理と再生可能エネルギー供給を同時に実現する技術として位置づけられている。

バイオマス発電の市場規模

バイオマス発電の市場規模は、日本国内でも世界的にも拡大基調にあると言える。まず日本では、農林水産省の令和6年木質バイオマスエネルギー利用動向調査によると、エネルギーとして利用された木材チップは1,235万8,429絶乾トンで、前年から7.2%増加している。

とくに間伐材・林地残材などに由来する木材チップのエネルギー利用量は、この10年間で約5倍に増えており、FITなどを背景に発電用途が着実に伸びてきたことがうかがえる。一方で、日本政府は2025年2月に、新たなNDCとして「2035年度に2013年度比60%削減、2040年度に73%削減」を国連に提出しており、温室効果ガス削減目標の一段の強化が示された。

さらに、改正GX推進法に基づき、2026年度からは一定規模以上の排出事業者を対象に排出量取引制度(GX-ETS)が義務制へ移行する方向が示されており、CO₂排出コストを意識した電源転換の動きが加速すると考えられる。このため、石炭火力からの転換先としてバイオマス発電を検討する企業や自治体の増加が見込まれ、日本市場の拡大余地は大きい。

世界市場に目を向けると、SDKIの調査レポート「バイオマス発電市場調査レポート、規模とシェア、成長機会、およびトレンド洞察分析―技術別、原料別、および地域別―世界予測2025―2037年」では、バイオマス発電市場は2024年時点で約1,070億米ドル規模とされ、2025〜2037年に年平均約8%で成長し、2037年には約1,970億米ドルに達すると予測されている。

地域別には、2037年時点でヨーロッパが約33%の最大シェアを占める見通しであり、再エネ政策や再生可能エネルギー指令を背景に、バイオマス発電への投資が引き続き拡大すると分析されている。これらの動向を総合すると、脱炭素政策とカーボンプライシングの強化を追い風に、バイオマス発電の市場は長期的な成長トレンドにあると評価できる。

バイオマス発電で用いられる燃料の種類

バイオマス発電で利用される燃料の種類は大きく以下の4つに分けられる。

木質系バイオマス

木質系バイオマスは、森林管理や木材加工の過程で発生する残渣を燃料として活用するものであり、バイオマス発電において最も利用量が多い資源である。

具体的には、森林の健全性を保つために行われる間伐作業で生じる間伐材、伐採後に林地に残された枝葉や根といった林地残材、さらに製材工場で発生する端材やおがくず、建設現場で発生する木くず、解体家屋から出る木材などの廃棄物系木材が含まれる。

これらの素材はそのままでは輸送・貯蔵が難しいため、多くの場合は木材チップや木質ペレットへ加工され、発電所へ運ばれる。木質系バイオマスはエネルギー密度が比較的高く、安定した燃焼特性を持つため、直接燃焼方式の大型発電所から地域の熱供給を兼ねた中規模設備まで幅広く利用されている。

また、未利用材を資源化することで森林整備の促進や地域経済の循環にも寄与する点が特徴である。

農業・水産系バイオマス

農業・水産系バイオマスは、農業・畜産業・水産業の過程で発生する有機性資源を燃料として活用するものであり、バイオマス発電における重要な資源カテゴリーである。

農業系では、もみ殻や稲わら、麦わらといった農作物残渣が代表的で、一部は堆肥として利用されるものの、余剰分は乾燥・破砕などの前処理を経て発電燃料として用いられる。特に、パーム油生産の副産物であるパームヤシ殻(PKS)は、熱量が高く供給量も安定していることから、日本の大規模バイオマス発電所で広く利用されている。

畜産系では、牛や豚、鶏の排泄物を嫌気性発酵させてメタンを含むバイオガスを生成し、ガスエンジンやガスタービンで発電に利用する方式が一般的である。これにより、発電だけでなく悪臭対策や堆肥化も同時に進めることができる。

水産系では、魚のアラや内臓、水産加工残渣、漁業で発生する海藻類などが対象となるが、水分が多く前処理コストが高いため大規模発電にはまだ普及していない。しかし、地域資源としての活用可能性が注目され、バイオガス化や小規模分散型発電に向けた研究が進んでいる。

生活系バイオマス

生活系バイオマスは、一般家庭や飲食店などから排出される生ごみ、食品廃棄物、廃食用油といった湿潤性の高い有機物を指し、バイオマス発電における燃料の一つである。

これらの廃棄物は水分を多く含むため、直接燃焼には不向きであり、主に微生物を利用したメタン発酵によってバイオガスを生成し、ガスエンジンやガスタービンで発電する方法が採用される。

メタン発酵の過程では、生ごみ中の有機成分が段階的に分解され、最終的にメタンと二酸化炭素を主成分とする可燃性ガスが得られる。生成したバイオガスは電力供給だけでなく、熱利用や精製して都市ガス代替として利用する取り組みも進んでいる。

生活系バイオマスは処理量が多く、廃棄物処理と再生可能エネルギーの生産を同時に達成できる点が特徴であり、自治体を中心に地域循環型エネルギーの形成に役立つ燃料として期待されている。

産業系バイオマス

産業系バイオマスは、製造業や加工業の工程で発生する有機性の副産物や残渣を指し、バイオマス発電において安定した供給が期待できる燃料である。

代表的なものとして食品加工廃棄物があり、豆腐製造で生じるおから、ビール醸造で発生するビール粕、ジュースや缶詰加工で残る繊維質の残渣などが含まれる。これらは水分を多く含み直接燃焼には適さないため、嫌気性微生物によるメタン発酵によってバイオガスを生成し、ガスエンジン発電に活用される。

一方、製紙工場やパルプ工場では、木材から繊維を取り出した後に残る黒液や繊維残渣が長年利用されてきた。黒液は高い発熱量を持ち、回収ボイラーで燃焼されて蒸気と電力を生み出し、工場全体の熱源・電源として機能している。

産業系バイオマスは企業の廃棄物処理とエネルギー確保を同時に実現できる点が特徴であり、循環型産業を支えるエネルギー資源として重要性が増している。

バイオマス発電のメリット・長所

バイオマス発電が普及することで、CO₂の排出を抑制できるほか、廃棄物の有効活用、また地域の産業や雇用創出と行った副次的効果も見込める。

環境負荷の低減(カーボンニュートラル)

バイオマス発電が環境負荷の低減に寄与するとされる最大の理由は、CO₂排出と吸収の関係にある。バイオマスは植物や有機物を起源としており、成長の過程で大気中のCO₂を光合成によって吸収している。

そのため、発電時にCO₂を放出したとしても、それはもともと大気から取り込まれたものであり、適切に資源を循環させれば大気中のCO₂を実質的に増加させないカーボンニュートラルな仕組みに近づけることができる。

また、発電に利用されずに埋立処分された場合、分解過程で強力な温室効果ガスであるメタンが発生する可能性があるが、バイオマス発電はこのメタン発生源を減らす点でも環境的な利点を持つ。

さらに、化石燃料と異なり地域で調達可能な資源を活用できるため、輸送に伴う環境負荷や採掘過程での環境破壊リスクも小さい。これらの点から、バイオマス発電は温室効果ガス削減に寄与する再生可能エネルギーとして重要な役割を担っている。

廃棄物の有効活用・リサイクル

バイオマス発電の2つ目のメリットは、廃棄物の有効活用とリサイクルを実現できる点である。木くずや林地残渣、農業残渣、食品廃棄物など、本来であれば埋立処分や焼却処理に回される有機性廃棄物を燃料として活用することで、廃棄物の総量そのものを削減できる。

従来は資源としての価値が見いだされにくかった未利用バイオマスも、発電燃料として安定的に利用できる形へ加工することで、新たなエネルギー資源として再定義される。例えば、木材加工で出る端材やおがくずをチップ化したり、食品加工残渣をメタン発酵させてバイオガスに変換することで、廃棄物が電力や熱として地域に還元される。

これにより、廃棄物処理コストの削減と資源循環の促進が同時に実現され、持続可能なエネルギー利用の仕組みづくりに寄与するのが特徴である。

安定的に電力供給しやすい

バイオマス発電は、太陽光や風力のように天候や季節に大きく左右されない点で安定供給性にも優れている。燃料となるバイオマスは、木材チップや農作物残渣、食品廃棄物、家畜排泄物など多様であり、これらは一定期間貯蔵しておくことが可能であるため、計画的に投入量を調整することで出力を安定させやすい。

特に直接燃焼方式やメタン発酵によるバイオガス発電では、燃料供給をコントロールすることで24時間稼働に近い運転ができる。さらに、バイオマスは化石燃料と異なり植物や動物由来の循環資源であるため、資源枯渇の懸念が少ない点も持続的な電力供給を後押しする。

これらの特性から、天候変動に左右されやすい再生可能エネルギーを補完し、地域の分散型電源として安定性の高い電力源として利用されるケースが増えている。

新たな産業と雇用の創出(地域活性化)

バイオマス発電は、地域で発生する有機資源を活用する特性をもつため、燃料の収集から加工、運搬、発電運用に至るまで、多様な工程で地元産業の関与が不可欠となる。このプロセスには、森林の間伐材や林地残材の集材作業、木材のチップ化、家畜排泄物や食品廃棄物の収集・前処理、バイオガス設備の維持管理などが含まれ、地域内で新たな雇用機会を生み出す。

また、農林業や畜産業、食品加工業と連携したバイオマス供給網の構築は、既存産業の付加価値向上にも寄与する。さらに、発電所の運営に伴う関連ビジネスの創出や、地域内でエネルギーを循環させる仕組みが形成されることで、外部依存度を下げつつ地域経済を活性化できる。

こうした点から、バイオマス発電は単なる電源としてだけでなく、地域振興の核となる存在として期待されている。

バイオマス発電のデメリット・課題

一方で、エネルギー変換効率が低い、現状では原料の安定供給が難しくコストが高いといったデメリットや課題も存在している。

エネルギー変換効率が低い

1つ目に、バイオマス発電では、燃料となる有機資源の性質によりエネルギー変換効率が他の発電方式より低くなる傾向がある。特に木質バイオマス発電では、一般的な発電効率が20〜25%程度とされ、直接燃焼方式の場合は20%を下回ることもある。

効率低下の主な要因は燃料に含まれる水分量であり、木材チップや生ごみなど多くのバイオマスは高い水分含有率を持つため、燃焼時にその水分を蒸発させるための熱が奪われてしまう。その結果、得られる蒸気量が減少し、タービンで取り出せる電力も小さくなる。

また、燃焼特性が化石燃料に比べて不均一であることから、安定した高温燃焼を維持しにくい点も効率向上を妨げる要因となる。このように、バイオマス発電は再生可能エネルギーとしての価値を持ちながらも、発電効率の面では課題を抱えており、高効率化に向けた技術開発が求められている。

原料の調達コストが高い

バイオマス発電における2つ目の課題は原料の調達コストの高さである。バイオマス資源は森林、農地、畜産施設、食品加工工場など広い範囲に分散して存在するため、化石燃料のように一箇所から大量にまとめて確保することが難しい。

その結果、収集ルートの構築や小規模拠点からの集荷作業に多くの人員と輸送費が必要となり、原料コストの増加につながる。また、木材チップや食品残渣などは水分含有率や粒度がばらつきやすく、燃焼特性も一定しにくい。

このため、乾燥や破砕といった前処理、品質管理の工程を追加しなければ安定した発電運転が難しく、これらの工程がさらにコストを押し上げる要因となる。こうした事情から、バイオマス発電では燃料そのものが再生可能である一方、安定的な燃焼を維持するための調達・管理コストが他の発電方式に比べて相対的に高くなる。

原料の安定供給が難しい

最後に、バイオマス発電では、原料となる有機資源が地域や季節、産業活動の状況によって大きく変動するため、安定供給が難しいという課題がある。例えば、林業では間伐材や林地残材の発生量が年間を通じて一定ではなく、農業では収穫期ごとに排出量が偏る。

また、家畜排泄物や食品廃棄物も地域ごとの産業構造や人口規模に左右されるため、供給量の見通しを立てにくい。さらに、原料は広範囲に点在しているため、安定供給に必要な収集ネットワークや加工設備を整備するには時間と労力がかかる。

原料の性状も毎回均一とは限らず、含水率や品質の変動が発電設備の運転に影響することから、事前の選別や前処理が求められる。こうした要因から、バイオマス発電では長期にわたり一定量の燃料を確保し続ける体制づくりが不可欠であり、他の発電方式に比べて供給の安定性が確保しにくい点が大きな課題となっている。

バイオマス発電の企業事例

最後に、バイオマス発電に取り組んでいる企業事例をいくつか紹介する。

Drax Group

Drax Groupは、イギリス・ノースヨークシャー州にあるドラックス発電所を中核とする電力・エネルギー企業であり、かつては西ヨーロッパ最大級の石炭火力発電所を運営していた。ドラックス発電所は1960年代後半に建設が始まり、1970年代から順次運転を開始、その後の電力産業民営化を経て2005年に現在のDrax Group plcの体制となった。

同発電所は長らく単一の石炭火力としてイギリス最大規模を誇ったが、10年以上にわたる改修と設備投資によって、6基ある発電ユニットのうち4基を木質ペレットを燃料とするバイオマス専焼ユニットへと段階的に転換し、2021年には石炭焚き発電を終了している。

近年、同社が重点的に進めているのがBECCS(Bioenergy with Carbon Capture and Storage)プロジェクトであり、ドラックス発電所内に商業規模のBECCSユニットを導入する計画を掲げている。この計画では、2基のBECCSユニットが稼働した場合、年間最大約800万トンのCO₂を回収・貯留する能力を持ち、発電所としては世界最大級の炭素除去プロジェクトになると見込まれている。

同社は2027年頃の商業運転開始を目標に、回収技術や輸送・貯留インフラの検証を進めており、将来的にはバイオマス発電とCCSを組み合わせた「実質マイナス排出」の電源事業者としての位置づけを目指している。

Babcock & Wilcox

Babcock & Wilcox(B&W)は、1867年にスティーブン・ウィルコックスとジョージ・バブコックによって設立された米国のエネルギー技術企業であり、蒸気ボイラーの開発で知られる老舗メーカーである。現在は米オハイオ州アクロンに本社を置き、発電・産業向けのボイラーや環境設備、再生可能エネルギー向けソリューションを世界各地に提供している。

同社は近年、バイオマス燃料用の流動床ボイラーやバブリング流動床ボイラーを柱とする再生可能エネルギー事業を強化しており、木材チップや林地残材、農業残渣(バガスなど)を燃料とする多種燃料設備の設計・供給を行っている。

その代表的プロジェクトの一つが、米ルイジアナ州バトンルージュ港近郊でFidelis New Energy社が計画するバイオマス・エネルギー施設「Project Cyclus」である。この計画では、B&Wの再生可能エネルギー部門が発電出力200MW級のバイオマス燃料式バブリング流動床ボイラーを設計・供給するとともに、環境部門がOxyBright酸素燃焼技術とCO₂回収技術を提供し、長期貯留を前提とした大規模な炭素回収を実現する。

同施設では、木質チップや農業廃棄物などを燃料として利用し、年間200万トン以上のCO₂を回収しながら、持続可能な航空燃料(SAF)や再生可能ディーゼルを生産するプラントに電力と蒸気を供給する構想が示されている。

B&Wはこのプロジェクトを通じて、バイオマス発電と炭素回収を組み合わせたネット・ネガティブ排出型エネルギーインフラの実現に向けた技術パートナーとしての役割を担っている。

イーレックス

イーレックス株式会社は、2000年に設立された日本の電力会社で、本社を東京都中央区に置き、電力小売とともにバイオマス発電を主力とする再生可能エネルギー事業を展開している。

国内では、大分県の佐伯発電所や福岡県の豊前バイオマス発電所など、PKS(パーム椰子殻)と木質ペレットを主燃料とする専焼バイオマス発電所を複数運営しており、アジアを中心に構築した燃料サプライチェーンを背景に高稼働率の運用を行っている。

海外展開では、ベトナムでの事業が大きな柱となっている。イーレックスは、2022年12月から建設を進めてきたハウジャンバイオマス発電所を、同国初の商業用バイオマス発電所として2025年4月に完成させ、出力20MW、主燃料に籾殻を用いるプラントとして商業運転を開始した。

さらに、ベトナムの第8次国家電源開発計画(PDP8)で優先案件と位置づけられたイエンバイ省およびトゥエンクアン省の各50MWバイオマス発電プロジェクトを推進しており、両案件は日本のJCMモデル事業にも採択されている。

これらのプロジェクトを通じて、同社は木質残渣や籾殻など地域の未利用資源を燃料とする発電事業を拡大しつつ、日本とベトナム双方の脱炭素目標達成に貢献することを目指している。

まとめ:バイオマス発電の将来性と今後について

バイオマス発電は、再生可能エネルギーの中でも特に地域資源との結びつきが強く、カーボンニュートラルの実現に加えて、廃棄物や未利用資源を有効活用できる点で高い将来性をもつ。

木質系から農業・水産・畜産系、さらには生活・産業系の廃棄物まで、多様な有機資源を燃料に変換できるため、地域循環型エネルギー供給モデルの中核として期待されている。一方で、原料の安定確保や品質のばらつき、収集・運搬にかかるコストなど、供給体制にまつわる課題は依然として大きい。

しかし、ガス化技術の高度化、燃料の前処理技術の改善、広域サプライチェーンの整備など、課題解決に向けた技術開発と制度整備が進みつつある。脱炭素社会に向けた取り組みが加速するなかで、バイオマス発電は地域経済への波及効果も期待される電源として重要性を増していくことは確実であり、今後の動向に注目すべき段階にあるといえる。